記事が長くなることが予想されたので3分割してしまったところ、サムネ画像に困ってしまう問題が発生し、今回は一連の記事で取り扱わないことになってしまったシングルのジャケットを並べて凌ぐことにしました。短冊形シングルって普通サイズのCDとジャケット並べてこういうコラージュ作るのに全然向いてないなって。

サブスク解禁を機に準備を始めたBJCの個人的選り好み30曲レビューの、今回は2回目です。今回選曲した10曲は、前半は開放感サイド、後半はメランコリアサイドという感じで曲を並べてみました。あとコラム的な文章も2つ書きました。

前回の記事はこちら。

11〜15

11. 自由(1995年 シングル『Girl/自由』)

シングル順でバンドのディスコグラフィを見ていくと、『青い花』『風になるまで』『Girl/自由』という並びに何か、レコード会社の思惑的なものを感じる。ポップな曲を連続で出させてマスに当てたかったのか*1。そんなことをするから、バンド側が強く跳ね返って、次のシングルが全然シングルに向いてない『くちびる』なんかになってしまったのでは。

とはいえ、浅井健一の書くメジャー調の曲でしか感じられない情緒や世界観というのも確かにあって、『綺麗な首飾り』でしっかりアンロックされたこの系統は、彼に「どこまでも開けた世界を描く楽しさ」をもたらした。無限に広がる景色、光、土、風、放浪、ロードムービー。『自由』はまさにそういうのを描こうとして、大地の上をおおらかに彷徨う感じを出そうとバンドが露骨に励んだ上で、それでもちょっとファンキーな展開を入れ込まないと気が済まないある種のシャイさも含んだ、この時期のこういうトライアルだからこその楽曲。

それにしても、この曲は地味に楽器のダビングが多い。イントロの時点からして、Lou Reed『Walk on the Wild Side』めいてワンオクターブを反復する緩やかなギターリフに、遠くの方で聞こえるアコギの細かいアルペジオ、別のギターによるアルペジオ、さらにハーモニカが、ゆったりしたミドルテンポのリズムの上で鳴らされ、やがて前期の楽曲でしばしば出てくるオルガン*2さえ出てくる。フォーキーさをもうひとつ超えて、眼前に漠然と広がる光景じみた雰囲気を出すために、バンドは3ピースの体裁に拘らずにそれこそ曲名のとおり自由にやってみた次第か。浅井健一の歌い方もこの曲のヴァースでは自分のスタイルめいたクセの押し付けよりももっと、憧れに寄せた透き通った歌い方を普段以上に心がけているように思える。この辺の熱狂も絶望もしていない冷徹でもない平熱感はこの時期には珍しい。

しかし、この時期らしからぬ素直さだけの歌唱と曲調じゃ弱いと思ったのか、曲展開はブリッジを挟んで急に浅井健一的なクセの強いファンキーな展開に向かう。少し興味深いのは、このセクションの演奏、特にギターのカッティングが、後の2010年代ごろにシティポップの文脈で語られるようなAOR要素の入った柔らかで華やかなパターンなこと。まあこの曲においてはシティポップの感じはしないし本人もさほど狙ってはないと思うけども*3。でもこういうギターの弾き方は彼にはちょっと珍しいかも。

歌い出しの草原へ向かう開放感からして、歌詞的には後のSHERBET〜SHERBETSに向かう方向性をどこか含んでいる。しかしこの歌では、草原に向かう自分と街にいる「君」との距離がどこか遠のいていくような感覚が、曲調の対比とともに歌われる。それは曲タイトルの意外な登場の仕方にも感じられるかも。

君は一人 街を歩くよ 咲き乱れる 黒い自由

見渡す限り何もない 真っ白な雪の草原を思い浮かべながら

12. ライラック(1993年『C.B.Jim』)

3枚目のアルバム『C.B.Jim』は“イカれた不良”としての姿をかなり強調した作品で、そのような代表曲がひしめき、実際世間的にはバンドの代表作として扱われることが多く、日本のロックの名盤の1枚として時には『BANG!』よりも上に扱われている印象。筆者は苦手*4なので、今回の30曲でこの曲しか選曲してない。この曲は無理にオラついてないし天然な感じでいい雰囲気。

気楽な感じのフォーキーさと冒頭のノリからすると少し意外な寒そうな感じの曲展開に、素朴な情景や優しさと妄想の中で架空の植物を思い浮かべる不思議な歌詞が乗っていく剽軽でポップな楽曲。なお歌詞とは異なり実際のライラックの花は赤くなくて紫や白。というか街路樹のイメージが強いので花ってイメージがない。

いきなりアコギをかき鳴らしながら歌う様は、リアルタイムで聴いてたら「おっ?」となりそうな変化だったろうな。トーキングスタイルっぽくもありつつ実にメロディアスに駆け抜けていく歌の様はメロディの調子がいい時のBob Dylanのような、ブロークンでかつ流麗な言葉の乱打と音程の昇降。ブリッジの箇所の少しひりついた感じを除くとメロディも概ね柔らかく、収録アルバムのコワモテ感とはかなり違った力の抜け加減には、むしろこの曲にこそこのソングライターの未来の種があったのかなという思いも。その割にバックの演奏やコード感が思いの外気温の低い感じなのは、むしろメロディのほんのり暖かな感じを強調するのに適している。程よいシュールさと緊張感のあるブリッジの展開といい、3分半に収まった尺といい、この曲は色々と絶妙にちょうどいい。最後に急にややハード気味なギターソロが暴れるのはせめて収録アルバム的な格好づけをしたかったのか。

歌詞の、どこまでが天然でどこからが計算づくなのか判然としない「よく知らないけどこんな感じの花をあげようかな」という歌のテーマが、このバンドの作品順で聴いていくとこれまでになく平和で優しい妄想で逆に呆気に取られる。段々こういう方向の方が書いてる本人も疲れないし無理してない感じになっていくのは仕方がないことか。結果的にSHERBETS等の路線の萌芽。都会の光景だけど、パッと出てくる状況や情景の描写が端的で綺麗。

まだ昼の12時過ぎさ クリスマスの4日くらい前

その友達は綺麗な心を持ってる

鼻を赤くしながら 楽しそうに話してる

オレは時々嬉しすぎて 道路標識を蹴っとばすほどさ

道路標識を蹴飛ばすのはともかく、どこまでも綺麗で平和な世界観には、暴力性が大きな特徴のBJCにおけるそれとは対極的な志向の、そのもしかしたらの着火点を見出しうる。破壊衝動はずっとは続かない。このバンドの歴史はある角度からは、こういう優しい世界への妄想に食い殺されて終わったとも言えてしまうかもしれない。話題が逸れすぎてしまったけども。

13. 小さなガラスの空(1994年『幸せの鐘が鳴り響き僕はただ悲しいふりをする』)

長いタイトルをした4枚目のアルバム『幸せの鐘が〜』は、Tower of Powerがホーンセクションで一部の曲に参加するなどアレンジ面でバンド外の存在が色々と入ってきた作品で、徹底的にジャズした『螺旋階段』など、バンドのナチュラルなところからあえて外れたような作品づくりが目指されていたようで、メンバーは幾らか苦い思いもあるらしい。でも、一番演奏に苦労したのがこの、割とちゃんとバンドサウンドのみで形作られているポップソングだったと話されているのは少し意外に思える。

曲としては、16ビートが少し入ったおおらかなビート感やダビングされたムーディーなギターの感じに1990年代っぽい空気感をどこか感じさせる、えらくサビ以外が短く抑えられた構成の、ポップな中にもハイトーンボーカルの存在感がギラっとしている楽曲。サビ以外は本当に短くて、そうなると曲も短くなりそうなものだけど、イントロも短いし歌い終わりが曲の終わりという曲なのに、むしろ5分を超えていて、この辺の尺の感覚もどことなく1990年代的。

リバーブ効いたギターのコードカッティングという素っ気ない始まり方は、その後のこの曲のメロディの広がり方を思わせないくらいに素っ気ない。そのままリズム隊もなしに歌も始まるけど、実に早々にサビ直前まで辿り着き、サビに入るとアンサンブルが本格的に解放される、という構図。で、そのサビは小節の途中からメロディが入るからか、かなりダビングが厚めながら、オルガンにアコギに緩やかな波打つようなフレーズのリードギターという揃い方にはどこか1990年代式のリッチさを感じられ、なんというか変な話サニーデイ・サービスみたいな感じすら思わせる*5。『雨の土曜日』とかその辺と同じ感覚というか。

サビが曲の大半を占める曲なので、そこでの歌の印象がイコールこの曲の印象となってもくるけども、この、ポップな旋律ながら高音でエキセントリックに歌う浅井健一の姿には、この曲がなんだかんだでBJCの曲なんだなと思わせるところがある。2回目のサビ以降に始まる間奏用の展開とそこから湧き立つギターソロのオルタナ的な振る舞い含め、この辺の突き刺すような感覚はこの曲を決して間延びしたポップソングに留めさせない。終盤の、自然に演奏が減衰していく…と思わせての展開も、なんか分かっててもビクッとするところがある*6。

収録アルバムの曲に通底してるところだけども、この曲もまた、歌う一人称の感情の動きよりも、鋭敏なカメラで切り取ったどことなく無情げな光景の痛ましい美しさが光っている。感情についても比喩を重ねすぎて、直接的な形容詞からはかなり遠い何かを描いている。

真青な空高く飛ぶ黒い鳥の姿が

小さな汚れにしか見えない気分だぜ

どんな気分だよ。でもこういう言い回しは彼の十八番だ。少なくともすっきりした気分ではなさそう。特に、最後の最後に飛び込んでくる最終サビのフレーズが一番印象的な作りになっているところに、物語性を感じさせる。

小さなガラスの空 水の中へ 落ちてゆくよ ゆっくり回りながら

目を閉じてずっと見つめると

誰かが時計を捨てた悲しい音が聞こえた

道ゆく人達は何処へゆくの 皆同じ服を着てる

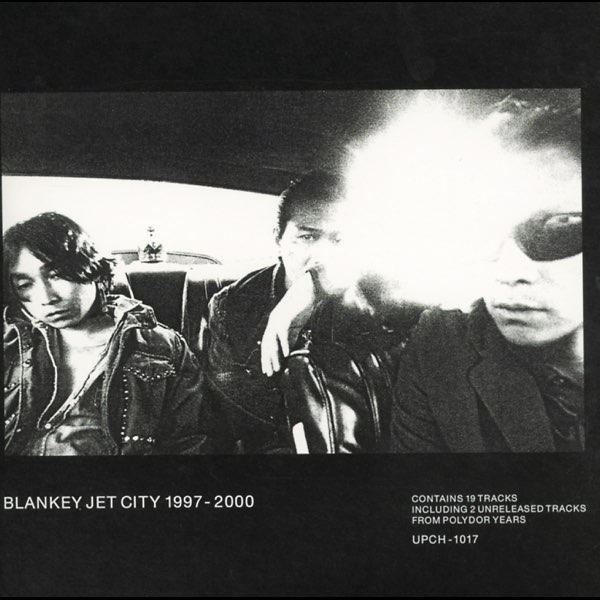

14. 黒い宇宙(2000年 ベスト盤『Blankey Jet City 1997-2000』)

解散直後のベスト盤の、バンド後期の方に収録された未発表曲。録音時期はアルバムで言うところの『LOVE FLASH FEVER』の時期のようで、収録曲候補でもあったらしい。収録されていれば、あの無骨で殺風景なアルバムの様子も少し柔らかく変わっていただろう。その変化を拒絶したのは判断として良い気はするけども、カップリングにすら入れなかった。その上で、バンド解散からしばらく経ったテレビ番組で歌っていたりもして、この曲の立ち位置は少々不思議だ*7。

楽曲としては、寂しげなコード感のアコギ弾き語りにリズム隊が入る形態を基本とした、エレキギター等のダビングも最小限に施されたのみの簡素な音数で、しかししっかりと幻想的な奥行きと浮力を持たせることに成功したミドルテンポのバラッド。メロディ高まるサビにおいても穏やかに抑えられたボーカルなど、どことなくSHERBETS以降の浅井健一の音楽性に繋がりうるものがあるけども、リズム隊の器用さや機動力の高さはこのバンドならではなのか。

素っ気ないカウントから入るアコギのかき鳴らすコードの実に切なげな美しさの響きと質感。えらくキラキラとしたウェットな音質で録音されたアコギの響きはリズム隊の音に埋もれないためでもあるかもしれない。リズム隊以外の伴奏は基本このコードを掻きむしるアコギの響きオンリーだから。歌が始まると同時にリズム隊も入ってくるけども、特にベースの、アンサンブルの広がりと奥行きをもたらすような中高音域多用のラインは美しく、かつ低音の不足に程よい不安を覚える作りになっている。ドラムもオンとオフの強弱の付け方と、オンの時のまるでRingo Starr的なフィルインの叩き込み方に、やっぱこの曲が目指してたのは『Across the Universe』では、と思わせるところがある。それは饒舌なギターソロを入れず雰囲気を少し煌めかせるに留めたことにも言える。

ただ、浅井健一のずっとシングルトラックで歌われるボーカルはまさに孤独なリリシズムそのものといった風情で、特にサビの、意志が先走っていくような切なげな危うさは彼独特の個性が大いに詰まり、曲中でもとりわけ優雅なラインを描くベースラインの安定感と対比される。それでも、エモーショナルなエキセントリックさをなるべく抑制したようなサビのメロディ運びは、ただ単純にメロディとアンサンブルの美しさをむしろ強調する。メロディの最後の部分にだけとりわけ高音を配置して少しだけ炸裂する様もまた、BJC全体で見ても独特の優雅さ・儚さを曲にもたらす。

歌詞については、会えなくなった人と、宇宙のどこかでなら出会え“れ”*8る気がする、と歌うのは、物質的ではなく精神的なところで会えると願うのは、これがおそらくは死別を前提とした歌の物語だからなんだろう。

黒い宇宙で 逢える気がする この気持ちさえ 持ち続ければ

オレンジ色の花のような この気持ちさえ 忘れなければ

15. ダンデライオン(1998年 シングル『ダンデライオン』)

前曲とこの曲の並びが後期ベスト盤の最後2曲と同じ曲順になったのは偶然ではあるけど、ベスト盤で聴いてたこの曲順が案外自分の中で印象に残ってたのか。単純に実にいい曲順だもんな。そして、色々いわく付き*9でシングルのみのリリースだった*10、しかしBJC最も華やかなこの曲でベスト盤を締める、というのも、商業的なキャッチーさとは別の次元で美しさがある。

楽曲としては、メジャー調のコード感とメロディが突き抜け切った、草木の感じが香るような爽やかさが吹き抜けていく、まるで全部サビかのようなポップさを有し、そしてバンド史上最高にJ-POP的なストリングスさえ付与された、ミドルテンポでポジティブな響きを強く持った曲。この曲も出た1998年はバンドがJ-POPのフィールドにも届きうるポップな楽曲を連発してた年でもある。『赤いタンバリン』も『小さな恋のメロディ』も、そしてラストアルバムに収録されるので意外だけど『SWEET DAYS』も1998年のうちのリリース*11。

閑話休題。いきなり歌とざらついたギターコードで始まるこの曲の「ハッとさせられ方」は普段のバンドのそれとは結構性質の違うものとは思うけど、だからこそこの曲ならではの価値が大いにある。最初のヴァース歌い終わりに短く叫び、アンサンブルが入った上で小気味良いドライブ感と爽やかさに満ちたギターリフが始まるところなど、このバンドが最も爽やかな音楽をしている瞬間じゃなかろうかとさえ思う。シンプルなルート弾きなのにやたら存在感が大きい(音量が大きい)ベースに、セクションの間などでフィルをここぞと叩き込むドラムと、リズム隊もポップな楽曲の中でできる限りのことをしている。

というかいきなり始まる歌からしてすでにサビみたいなスカッとしたメロディしている。そこから不安げなコード*12を少し挟んで、本当のサビめいたメロディに到達する。その突き抜けるようなメロディは浅井健一が出せるギリギリのポジティビティと陽のエナジーに満ちる。そのセクション終わりに少し不安げなコード*13のオチを足すことも忘れない。そして、二度目の“サビ”の後には更に新しいメロディが現れ、元のAメロと同じコード進行でより開放感のあるメロディになっており、そこからそのまま最後のサビ、そしてまた上記と同じ追加メロディが入り、そのまま高まっていくストリングスと共に楽曲が終わっていくのを思うに、この追加メロディを“大サビ”的に捉えることも可能だろう。となると、この曲はまるで全ての構成メロディがサビであるかのような構成になっていることが分かる。この曲がミドルテンポながら、BJC史上最もアップリフティングに聴こえるとしたら、それは曲の構成要素が全部サビだからなんじゃなかろうかとも思ったり。

タイアップの関係で書き直しをさせられたりといわく付きな歌詞は、しかし見方によっては、浅井健一が受け入れることができたギリギリのJ-POP的ポジティビティが帰納的にこの曲に込められてる、とも言えなくもない。そして、彼の琴線はこんな歌でも「いつかの純真を失くしていく物語」を求め、それを最もマスに寄せた語彙で纏めている。

言葉より未来を信じたあの頃の僕たち二人

大切な何かをなくしてゆくような気がするよ

瞳閉じて思い出だけ見つめてちゃだめさ

瞳閉じて映し出そう物語の始まりを

特に「瞳を閉じる」というJ-POPではどっちかというと後ろ向きなエモーショナルさを持つ語彙で「物語の始まり」を映し出そうとするポジティビティは、確かにポジティブだけどよく考えたらなんか捻じれてて*14、ファンタジー志向な彼の作風が滲み出ている。

コラム2:浅井健一のギター周りの機材

参考までに。浅井健一のギターについては機材よりもコードやフレーズ、そしてキリキリしたフレーズを弾きながら自在に歌えるスキルが大事な気がするけども、まあ音色を真似してみたくもなる、それだけギタープレイヤーとしても魅力的な人だということですね。

⚫︎ギター

グレッチのテネシアンが有名、というか日本でグレッチだとこの人になるだろうくらいには代表選手か。ライブでもメインはずっとこれだから、あんなでかいギターが普通だと、他のギターを持ってると見え方が随分変わりそう。

サブ・および録音では色々と使っているようで、テレキャスだのジャズマスだのレスポールだの。

『LOVE FLASH FEVER』が今ひとつ世間で名盤視されてない感じがあるのはジャケットのせいではと半ば冗談で思ってるけど、そこではなぜかこれ見よがしにレスポールを抱えている。なんでそこはグレッチじゃ無いんだ…。

あと、ギターマガジン2016年8月号はジャズマスター特集だったけど、そこで何故か浅井健一が取り上げられていて、そしてジャズマスターに大した思い入れがない感じのことをコメントしてたのは実にシュール。曰く「ルックスが良いから、音を鳴らさないテレビの収録とかPVとかで使ってたかな」。ギタマガスタッフはこんなコメントで本当に良かったのか…事故ってないかこれ…?

⚫︎アンプ

録音ではマッチレスとかAC-30とか使ったりもしてるようだけどライブは基本マーシャルっぽい。アンプで基本の歪みを作る割にそこまで拘ってない感じはするところ。

⚫︎エフェクター

エフェクターをたくさん並べて複雑な音響を作ることに興味はあまりなさそうだけども、代わりにBJC時代から今に至るまでの一貫性みたいなのは圧倒的な個性としてある。

・歪み

アンプで作り、ボリュームペダルやコンプレッサー、そしてEQで歪みの量やトーンの太さ・サスティンなどをコントロールする傾向。なかなか渋い手法でトーンを作ってる。ソロの時にオーバードライブを踏む感じ。椎名林檎が歌ってるほどにはRATは頻繁には使わないらしい。確かにそこまで極端に歪ませてる場面はライブ盤とか聴いてもそんなにないかも。

・ディレイ

彼のギターの最大の特徴。DM-2などのアナログディレイをデビュー当時から現在に至るまでずっと愛用し、ショートディレイでザクザク感を強調したり、ソロでトーンを響かせたりとあらゆる場面で使い倒している。アナログディレイであることが大事らしい。どっかで本人がそう言ってるのを読んだ気がする。『不良の森』とかもうディレイに捧げ切ったような音響している。

浅井健一のギターに特有の冷たい感じは、コードチョイスやトーンコントロール、フレージングの部分が大きいと思うけど、でもディレイも確実にその質感に貢献している。浅井健一っぽいギターを弾きたい人はまずディレイでそれっぽい音を出せるようにすると楽しいのかも。

・コーラスはじめモジュレーション系

コーラスを本格的に多用し始めるのはSHERBETSになってからか。録音では所々で極端なモジュレーションを使ったり*15、『BANG!』の頃はダビングでトレモロの効いたギターがよく入ってたり。

後半いきます。

16〜20

16. 斜陽(1995年『SKUNK』)

11〜15曲目をポップな曲で行ったので、今回の残りの16〜20曲目は暗い曲で行きまーす。この曲はバンドが破裂寸前の勢いで名演・怪演を連発する名盤『SKUNK』の6曲目。暴発寸前のバンドのエネルギーを強引にスクエアな8ビートに凝縮し、その上で残酷なワイヤーアクションめいたギタープレイと、そして真っ直ぐに叙情的に血走ったソングライティング及び歌唱が噴出する、BJC史上でも独特の炸裂の仕方をする楽曲。なぜかベスト盤への収録曲が多い『SKUNK』において少数派なベスト盤未収録曲の中でも随一の名曲。この尖り方はSHERBETS以降の浅井健一作品でも全然見ないタイプ。

スネアをはじめに打つせいでリズム配置の錯覚を起こさせる、古くから時折使われる手管でとりあえずえらく直進的な8ビートのみで始まる段階からこの曲は特殊で、中村達也という奔放さを信条としているであろうドラマーが、ここまで全く揺れのない、スネアとキック×3回を交互に叩く、ハイハットも強弱なしで均等に叩く*16、という、実に様々なものを押し殺したような演奏をしているのは本当に珍しい*17。ベースもまた、多くの部分でひたすらルート弾きに徹している*18。これらのリズム隊の抑制はこの曲に、息苦しいほどの緊張感を与える。それは不良的暴力感よりもむしろ、潔癖症・偏執狂的な執念を思わせる。

この曲における浅井健一のギター、特にイントロから聞こえてくるメインリフは、ギターという楽器が一種のワイヤーアクション、鉄をしならせて出す音なんだなあ、ということを思わせる。硬質で乾いた音色はザラザラしていて、弦のサビまで聞こえてきそうなノコギリめいたものにも思えてくる。そして、この曲の主にサビで繰り返される、突き抜ける感じに乏しくむしろ激しい内出血を繰り返すような彼のシャウトはこのバンド全楽曲の中でも独特の痛ましさがあって、聴いてて迫ってくるものがある。

この曲が美しいのは、そんな痛ましく陰鬱なマイナーコードの響きがずっと続いた上で、最後のサビの後の僅かなアウトロの時間だけコードがメジャー調に移り、曲タイトルどおりの哀愁に満ちた輝きを優雅なギターとベースの躍動が駆け抜けていくところ。演奏の終わり方は壮絶さを思わせるけども、この最後の最後の束の間の輝きがこの曲の絶望的な緊張感の“果て”としてあることに、何かしらの物語性が大いに感じられる。

割と直接的に猥雑だったり残酷だったりな表現の歌詞が多いアルバム『SKUNK』の中では、この曲の歌詞は“オレンジ色”以外にカタカナを用いた単語が見当たらず、硬派な内容になっている。その分、沸々と迫り来る絶望的な諦念によって憔悴し、焦らされる精神みたいなところが、一切のユーモアもアイロニーも抜きに表現されてる。

どれほど自然に 誰かを愛しても

どれほど真剣に 誰かを愛しても

僕たちは永遠に 一人きりだということに 最後まで

少年的な感性や憧憬、不良的なオラつき等を一切取り去った後に残る、濃厚な浅井健一的な壮絶さの一端をこの曲に見ることができるだろう。

17. 冬のセーター(1992年『BANG!』)

アルバム『BANG!』が優れている点のひとつに、その暴力的な音や言動が、他者を圧倒するためというよりもむしろ、内面のどうにもならない部分からどうしようもなく漏れ出してくるような質感であるところがある。人の内面に多かれ少なかれある世間に対する不安、良かったように思える過去との落差、アウトサイダーとしての肩身の狭さ、といった“余裕のなさ”から繰り出される攻撃性は、対象を支配するためではなく純粋に破壊するために放たれる。そしてそれは時に自身さえも巻き込んでより不幸にすることを躊躇わない。そのような姿勢が極限まで攻撃的に出れば『★★★★★★★』になるだろうし、極限まで後ろめたさに埋没すれば『ディズニーランドへ』になるだろう。

先行シングルとしてアルバムに先立ってリリースされたこの曲もそのような精神性の中にあって、よく聴くとロック的なワイルドさよりもポストパンク的な陰鬱にカクカクしてザラザラした感覚を有したサウンドに、不安と悪い冗談とノスタルジーが悪酔いする度合いにカクテルされた詩世界で絶叫する様がいまだに奇妙な壮絶さを放ち続ける楽曲となっている。というかこれを先行シングルにするのもなかなかチャレンジな。

イントロのギターコードからして実に刺々しく、阻害されているが故の人を寄せ付けないような雰囲気を放つ。こんなの1992年というバブル明けのツルッツルの多幸感が溢れる日本の音楽業界のどこに居場所があるんだよってくらい、冷たい鉄として響く。このアルバムのギターの音は本当に素っ気ない。1970年代的なリッチな歪みの感じが全然せず、もっとガリガリと不健康な音をしている。ひとつのコードの終わりにノイジーなブラッシングを挟むのもまた、病的な不快感の表現をしている。楽曲の硬いシリアスさを受けてか、リズム隊もまたどこか厳粛な面持ちを見せ、楽曲は粛々と進行していく。

この曲の特にサビにおける浅井健一の歌い方のフリーキーさ、絶望的に痙攣しているかのようなその有様は、この表現者の神経が素晴らしく怪物的に擦り切れていることの証左で、また、何に影響を受けて自分の音楽性を形作ったか分かりにくいと言われるこの表現者のルーツのひとつが、案外にポストパンク・ニューウェーブにおける痙攣スタイルにあることを思わせる。とりわけ、緊張感が静かに凝縮していくミドルエイトを経て、実に奇妙なボーカルを経てからの最後のサビの、ノスタルジックな歌詞を絶望的に絶叫し続ける様は、この表現者独特の痛ましさをこれでもかと示し尽くす。

今年の冬は とても寒くて長いから

おばあさんが編んでくれた セーターを着なくちゃ

こんな可愛らしい少年のようなフレーズをなぜここまで絶唱しないといけないのか。そんな思いが世界にきちんと綺麗なまま存在できるかどうかを歌い手がどうしようもなく不安に思っているからだろう。最初のサビで歌われるような世界観ならさもありなん。

核爆弾を搭載したB52爆撃機が

北極の近くで行方不明になったって

モデルガンを握り締め 僕は自分の頭を撃ち抜こうと思って

引き金を引いたのさ

後のBJCの歴史の中では薄れていくこの曲の“世紀末”な雰囲気は案外、同じくポストパンク・ニューウェーブに思想的に影響を大いに受けていたであろうRadioheadあたりとどこか共振する部分があったかもしれない。

18. 左ききのBaby(1997年 シングル『左ききのBaby』)

浅井健一の詩の世界観において、いわゆる“ビッチ”的な概念は、猥雑な世界観を示すためのガジェットのひとつとして以上に、多くのロードムービーの結末などと同じく、破滅に向かって歩んでいく者としてのある種の凄惨さを託されている。照井利幸作曲の3つのシングル表題曲*19のひとつであるこの曲では、そのような存在であるところの“ビッチ”が主人公に据えられ、演奏とブレイクの合間に歌が飛び交う典型的な彼らのリフ重視ロック様式に、その悲観的な物語性を示す絶望的なリフを響かすサビを取り付けた構造の、リフ尽くしな中に確かな悲しさを持たされた楽曲となっている。同じシングル収録の『ロミオ』の方が確かにより不安なくスリリングなロックの感じがするところだけど、この曲はその不安が“大いにある”感覚こそが魅力だろう。

実にキビキビとしたロック機動で楽曲は始まる。程よく鋭いザクザク感を有したギターの音色、エネルギッシュに変則的な駆動とロールを繰り返すドラム、ギターと交互に現れるラフなボーカル。ベースは最初姿を見せず、最初のブレイクの後に始まるブリッジ的なポジションのリフにてギターとユニゾンする形で合流する。3ピースバンドとしての躍動感が直接的に現れた実に的確な編曲、実に自在で端的な荒くれ感の表現。

しかしそのワイルドさはサビで一気に不穏さに変換される。直進的になったリズムの中で、下降していくコードに、キリキリとした情緒を表現するギターリフ、そしてある種の捨て鉢さ・投げやりにならざるを得なさを的確に表現する、絶妙に裏返ってしまうボーカルが、否応なしにこの曲に終末感を運び込んでくる。それまで奔放だった演奏が結局はこの展開に収束してしまうこと、それ自体に何かこの曲なりの運命論めいたものを感じさせる。

丁寧なことに、2回目にして最後のサビの後は、まるである種のロードムービーが事故という形で破滅を迎えるのをリスペクトするかのように、低速にリズムチェンジして演奏が解けていってしまう。これだけの展開を4分に見たない尺で収めたこの曲に、当時のバンドの編曲能力の高まりを感じさせる*20。

サビの悲しい破滅の感じは、歌詞を見ればもっと露骨だ。

誰ひとり 愛することもなく 太陽があいつの恋人さ

悲しさを嬉しさに変える くちづけがあいつの恋人さ

何一つ失うものもない 快感があいつの恋人だから

悲しさを嬉しさに変える くちづけがあいつの恋人さ

「何一つ失うものもない」なんてあり得ない話だと、作詞者だって分かってるから、この曲は虚しいんだと思われる。どうでもいいけど、なんで「左きき」なのか意味がよく分からんところまで含めて、後進バンドであるART-SCHOOLの色んなところに影響を与えてそうな曲でもある。

19. 感情(1997年『LOVE FLASH FEVER』)

ひたすら虚しげなコードの循環を繰り返しながら、演奏とボーカルの激しすぎる強弱、特に雨嵐の如く撃ち込まれまくるドラムのフィルによって、このバンドが持つ悲惨な閉塞感の側面”だけ”を壮絶に増幅し続ける、ひとつの到達点のような楽曲。この曲などにあるようなどうしようもない重みは『BANG!』の頃とはまた違った性質があり、グランジ的な側面の強いアルバムにおいて、グランジをそう解釈するか、という迫真の面白みもあり、ギター等の明らかなダビングも無いことから、このバンドの3ピース演奏の表現力のひとつの高みでもあるように感じられる。

この曲の構成要素は相当にシンプルだ。ただ、どの要素も退廃感が凄まじい。冒頭から鳴らされる4つのコード*21の時点で、煮詰まった虚しさそのもののような響き方をしていて、聴き手を一気に息苦しいところまで運ぶ。その音は思いの外歪んでおらず、生々しいクリーンさを残したまま、動パートでさえ音色はそのままにかき鳴らされ続ける。せめて歪んでくれてた方がもっと虚しさもソフトだっただろうに、そのままの音で行くものだから尚更に虚しさが満ちる。同じフレーズを繰り返し歌い続けるボーカルも、静パートにおける倦みきった歌唱のひどく沈んだ感じには、健康さの欠片すら存在しない。

アンサンブル全体の演奏の強弱はリズム隊のオンオフで初めから極端だけど、2分前後のシャウトを切っ掛けに一気に解き放たれる。この解き放たれ方が壮絶で、ベースは悠然と中音域を浮かび上がり、そのバックでドラムがひたすら猛然とフィルインを叩き込み続ける様は、無感情を装う歌詞と裏腹にどうしようもなく虚しく炸裂する演奏のそのエモーショナルさを強烈に生み出し、特にドラムの乱打っぷりは、BJC史上でも稀に見る凄まじさだろう。素晴らしいのは、そのフィルインの一々が、楽曲が表現しようとする感情に凄絶な“引っかかり”そのもののように響いてくるところ。ここまで楽曲の感情の乱れっぷりそのものとなったドラム演奏もそうはないだろと思わせてくる。浅井健一のシャウトもいよいよ狂気じみてきて、高音をキリキリと絞り出し響かせる様は何とも自滅的で、ここまでして一体何を楽曲に呼び込もうとしたのか、その悍ましい挑戦に聴いてて都度恐怖を覚える*22。

この曲はその楽曲の絶叫だけで終わらず、4分あたりからはジャズ・ブルーズ的なインプロビゼーションに移行していく。ダビング抜きに真に3ピースバンドの要素のみで構成されたこのセクションは、ギターが静かなうちはスカスカな音の中、洒落ていつつも黄昏きったギターフレーズが虚しく、そしてそれがやがてオルタナ的な引っかかり倒すようなノイジーな音とフレーズのギターになっていくその流れは、歌抜きでこのバンドの表現能力を極限まで引き摺り出さんとする気迫に満ち、その息苦しさ・居た堪れなさが快い。

この曲の歌詞についてセンテンス単位で抜き出して書いてしまうと、全ての歌詞の引用になってしまうので難しいけども、壊れたラジオのように同じフレーズを繰り返し歌い続けるのは、浅井健一の神経質な側面が極まった場面と言える。特に、悲痛さしか感じられない「はずはないさ」の連呼は、このボーカルがなせる表現力の極北のように思える。

20. ディズニーランドへ(1992年『BANG!』)

今回の10曲の締めはこの鬱的なBJCの側面を代表する名曲で。決断的に暗く濁り切ったコード循環の中をダークな躍動感で駆け抜けていく様にThe Cureなどからの影響を感じさせ、そして歌詞でゾッとするような認識問題を突きつけてくる、バンドの陰鬱さのエネルギッシュな奔流そのものな名曲。シンプルに綴られた歌詞中の物語が絶望的に逃げ道なく暗く、ワイルドで不良なバンドのイメージとまるで合ってないけども、この病み切った感じこそBJC!と思う人も多くいるだろう。難しいバンドだ。

長いアコギのカッティングによるイントロの、心のザラザラした不安をそのまま音にしたような不穏な響きそのままに楽曲は展開していくけども、今回の一連の記事を書くためにこの曲を聴き直して改めて思ったのは、この曲は作者本人が隠す気もなさそうなくらいに、案外にモロにThe Cureだなあってこと。アコギを掻きむしる様も、不穏なコード循環をミニマムに繰り返す様も、オブリで入ってくる奇妙で呪術的なフレーズのギターも、そう思うとどれもThe Cureっぽく聴こえてくる。それが悪いとかパクリとか言いたいわけじゃなくて、そういうフォーマットを用いてこの神経張り裂けそうな楽曲が形作られてるという、素晴らしい応用例のひとつみたいなところに気づいて、よりこの曲の奥行きに興味を持った。

この曲のコード循環は頑なで、そして循環するコード進行はマイナーのAとDと醜く濁ったFの繰り返しで、明るい方に抜けていく要素はまるでない。その終わりなく自己嫌悪を繰り返して段々深みに沈んでいくような感覚がこの曲の雰囲気を支配し続ける。時折入ってくる絶叫もギターソロも、この曲に陰鬱さをより投げかけるばかり。そして、何でか人は、どうしようもなく救いようもなく暗いものに格別の興味を惹かれてしまうことがままあって、この曲もだから、多くのファンから名曲として讃えられている。それにしても、バンドの1stも陰惨気味な楽曲が多かったけども、そこからこの曲で、よくここまで丁寧に煮詰めたもので。

物語調になっているため、歌詞の一部を抜き出してそこだけについてどうこう語ることは難しい、この曲の歌詞はそういう作りになっている。「ノイローゼになってしまった友達」との距離感を計りかねて見捨てようとしてしまう、そんな心境を歌った歌で、ノイローゼという言葉が少し軽めに使われるところがある*23からやや分かりにくいけど、心療内科通いで仕事もできなくなった友人がいて、そんな人とのコミュニケーションの持ちように関する内容だと考えれば、この曲のシチュエーションが、そしてこちらまで巻き込まんとする居た堪れなさが少し分かりやすくなるだろうか。

ノイローゼになってしまった友達が 僕に言う

「あの楽しそうなディズニーランドへ 一緒に行こうよ」って

でも僕は行く気がしない なぜなら彼は気が狂ってるから

今日的な地点から見ると表現にやや“不適切”に思える部分も見られるけども、これはノイローゼでは済まない病状なんじゃないかと思うと、そしてこの友達が主人公とかなりの友達だったと仮定すると、筆者はこの歌の主人公の思考や行動について断定は愚か判断すら困り果ててしまう。この辺についての答えというわけじゃないけど、こういう世界の話をもっとどっぷりと歌い続けたのが後のsyrup16gとかの後進バンド、というところはあるかもしれない。

そして、結局のところ、“少年的な汚れていない心”との対比で、これを歌っておきたかった、ということもあるんだろう。

そして 僕は冷たい人間の仲間入りさ

ライブだとエレアコで3ピースだけで演奏し切るのが男気というか。

コラム3:3ピースバンドのライブとスタジオ録音の違い

すぐ上に貼った『ディズニーランドへ』のライブ動画を観ていて色々と思ったうちのひとつは「これはこれでいいけど、でもリードギターが入ったライブ演奏も観たくなるなあ」ということでした。なんというか、スタジオ盤に入ってる何とも言えないあのリードフレーズのこと結構好きだったんだなあ、とも思いましたが、それ以上に「あんないいフレーズなのになんか勿体無いなあ」とかも思ってしまう、でもこういうことって割と3ピースバンドではよく起こりがちですよね。

BJCに限らず、多くの3ピースバンドのスタジオ作品には「どう考えてもギターが2本以上入っている」という場面は多々あります。コード演奏を抑え方・弾き方を変えて左右のパンで重ねてるだけならまだライブでギター1本で再現しようもありますが、一方で分厚いディストーションギターでコードを響かせつつ、もう一方で綺麗な音色でアルペジオやフレーズを弾いてたりすると、ほぼライブでギター1本のバンドが再現するのは不可能になります*24。また、ギターソロの時も当然ソロ以外の伴奏が弾けないので、演奏がスカスカになりがちです。

このバンドの場合、スタジオ録音でも時折かなり本当に3ピース仕様な音数に抑えてる曲もありますが、しかし、ダビングでギターが2本以上入ってる曲が結構あります。そして、それらは別になんとなく2本以上入れたわけではなく、「そっちの方が聴いた感じがより良くなる」から入ってる訳で、そしてそんなスタジオ録音を聴き馴染んた上で、それを省いた・省かざるを得ないライブ演奏に「なんか足りないな…」となってしまうことは、何も不自然なことじゃないと思います。

3ピースバンドは基本的にこの問題を抱えていて、その対処法はバンドによって様々だろうと思います。ゆらゆら帝国はアレンジをライブ仕様に全く変えてしまって、図太いファズギター等で空間を埋めたり、逆にギターさえ抜くアレンジにしたりといった様々な挑戦を見せていました。ポリドール期以降のFishmansは3人構成ですがおそらく本当に3人だけでライブをすることは殆どなかったのでは。syrup16gは一時期サイドギターを入れてライブをしていました。近年のサニーデイ・サービスは屈強なアンサンブルで「えっ元々音数多いその曲をライブでそう演るのか!?」という驚きがあります。割とスタジオ録音自体もギター1本っぽく聴こえるNirvanaはサポートギタリストを入れてライブをしていました。

浅井健一の活動においては、ライブで自分以外にギターを入れる場面は殆ど無いように思われます。どのバンド形態でもギタリストは自分一人で、ライブでは歌う際はリードフレーズを省略してリズムギターをかき鳴らしたり、時には難解なリードフレーズを弾きながら普通に歌ってたりと、凄いな…とは思いますし、ギター1本でどうにかこなしているそのレベルは非常に高いと思われますが、サイドギターも入った形でライブしたらどんな感じになるんだろうな、というのは気になり続けてます。

様々な3ピース形態でのバンドで活動してきた彼ですが、そんな彼が最も長い間続けているバンドが、ギターでは無いけども上物として自分以外にキーボード(そしてコーラス)もいるSHERBETSだという事実があることも少し興味深いところ。そういえば、ギター2本でのライブはSHERBETSだとやってたような気がします。例外あるじゃん。

個人的な「BJCの曲でライブでギター1本だけで演奏するのはなんか勿体無い」曲を3つ選ぶとこんな感じかなと思います。これを書いてる今思いつきで3曲挙げてるだけですが。

1. ディズニーランドへ

割と渾身の「The Cureっぽい感じのリード」なんじゃないかと思います。勿体無い。

2. 綺麗な首飾り

ギター1本であのキラキラ感を再現するのは無理でしょう。ライブも良さげだけども、勿体無い。

3. ガソリンの揺れかた

曲の概ねはギター1本でいける仕様だけど、スタジオ音源だとギターソロの間もあの重いギターリフが入るから、ライブだとそこが抜けざるを得なくてギャップ。

逆に、これはスタジオでもライブでも全然違和感なくて、編曲すごいな、と思わせる曲は、まあ結構あるけど、特に上手いことやってるな…と思わせるのを4曲挙げておきます。

1. Dynamite Pussy Cats

なんでこんなの弾きながら自在に歌えるの…?こんなんあるから「ベンジーのバンドはギターはベンジーだけいればいい」とかなってしまう。

2. PUDDING

なんでこんなの弾きながら…Part2。それにしてもこれも大概どのパートもおかしいことになっとる。

3. SWEET DAYS

ギターがコード弾く分リード弾けないならベースがリードを弾けばいい、という、言葉だけ見たら簡単そうかもだけど全然無茶なことを曲構成単位で上手いことやってる楽曲。このバンドのポップソングでも最も3ピース演奏に最適化されてる感じがある。

4. 不良の森

むしろ何でギターコードを弾いて音を埋めないといけないの…?大事なとこだけ煌めかせて弾いときゃスカスカなところとのギャップがはっきりしていいじゃん、という発想で作られたんじゃないかとさえ思う大曲。それで妙な展開を挟むわけでも無しに11分も持たせるんだから大したもので、彼らが最後の最後に掴み取った名編曲・名演であることは間違いない。スタジオ盤よく聴くと複数ギターが入ってて、長いからそんなに聴きかえすことなくてライブ盤で聴いても違和感を覚えないだけかも…?

・・・・・・・・・・・・・・・

次の記事で21〜30曲目を扱って終わりになります。その暁にはSpotifyで作ったこの一連の30曲プレイリストも貼ります(ようやく貼れる…公開できる…)。

それではまた。

*1:まあ『Girl』はこれはこれで変な曲な気がするけども。これでマス受けはまあ無理でしょ…。

*2:1990年代の音楽といえばオルガンだなあ、と思わせるような実にそういう具合の類のオルガン。なんで1990年代はみんなオルガンをバックに鳴らしたがってたのか。

*3:いやでもこの演奏パターンの2回目の歌詞は街の光景にはなってるな…もしかするともしかするのか。

*4:昔は『PUNKY BAD HIP』とか『D.I.Jのピストル』とかを格好いいと思ってたはずなのに、こういう「格好つけた感じ」がどこかでなんか恥ずかしくて好きじゃない具合になった。上手く言えないけども。「メロンソーダとチリドッグ」のテーマもSHERBETSの『WONDER WONDER』みたいな感じだとスッと聴けるのに。

*5:サニーデイ・サービスの存在自体がこの曲より後に生じたものだけど。

*6:まあこの展開のせいで5分超えるわけだけども。

*7:“宇宙”という単語もたまたまか共通し、歌の柔らかい感じも含めて、少しばかり「BJC版『Across the Universe』」的なところがある。

*8:浅井健一は時々日本語の歌詞で普通に変な文法になることがある。

*9:タイアップ前提で曲が書かれていたらしく、そのタイアップ都合で歌詞を相当書き直す羽目になったとか、そんな経緯もあってかメンバーが嫌っているだとか。

*10:この曲が入る分ベスト盤から『小さな恋のメロディ』が除かれたのはまあまだ分かる。『ペピン』が入らんかったのは、しつこいようだがやっぱよく分からん。

*11:1998年のシングル表題曲だけ見ると、まるでポップな音楽性のバンドで、初期からのファンにはどう映ったもんだろうかと、4半世紀以上も前の時点のことを不安に思う。どうしてこの年だけここまでこうなのか、少し面白くもある。

*12:この曲のキーにおけるサブドミナントマイナー。

*13:どうやらディミニッシュが入ってるらしい。

*14:世間一般のポジティブなら「前を見よう」とか目を開いてる前提だろうから、目を閉じたままポジティブに向かうのは、ちょっとした“妙”が生まれてると言える。

*15:『Purple Jelly』とか『Camaro』とか。

*16:1980年以降のThe Rolling Stonesみたいに、スネアの箇所でハットを抜くということも何故かしている。

*17:その異様さは、彼のドラムがとりわけあちこちで暴れ倒す『SKUNK』というアルバムの、しかもとりわけその傾向が強く殆どドラムが主役のような楽曲『くちづけ』の次にこの曲が置かれることでより強調される。

*18:2回目のヴァースではギターリフの箇所のみ、ギターリフとユニゾンするように弾くことで曲の伴奏に変化を付けている。こういう細かいアレンジの妙は

*19:他二つは『悪いひとたち』『SWEET DAYS』。

*20:というかこのシングル収録の3曲とも3分台の楽曲で、その潔さにバンドの“最後の”好調さを思わせる。

*21:特に後半のBm7-5→E7+5(5カポ前提)のどうしようもなさは素晴らしい。

*22:この種のどうかしてしまってる絶唱は後のSHERBETSでも『Vietnam 1964』辺りで聴ける。

*23:Wikipediaには「診断名としては、含める幅が広すぎるため現在では廃止されている」と書かれている。

*24:一応、あらかじめ録音してたものを同機で流すとか、ルーパーを使うとか、方法が全く無い訳じゃないけど、どちらにせよ「人間の演奏以外のものが入ってきてしまい、それに合わせて演奏しなければならない」という問題が発生します。