昨年の今頃(2019年4〜5月頃)くらいに『Yankee Hotel Foxtrot』というアルバムの全曲レビューを弊ブログで行っていて、あれは1曲ずつを1つの記事で色々とネチネチ書くという、今少し見返してもちょっとまともじゃないことをやっていました。

それから1年ほど経って、また昨年中に新作も出たことなので、一度ここまでのWilcoの各アルバムを聴き返して、これはこういうアルバムだなあ、という感想のようなレビューのようなものを書いていければなあ、と思います。1995年の『A.M.』から2019年の『Ode To Joy』まで11作のスタジオアルバム*1を、順番に手早く見ていきます。

(2022年8月追記)

この年の新譜『Cruel Country』を追記し、そのついでにレイアウト等変更、ジャケット画像とそこにSongwhipのリンクを貼る形式に変更、様々な追記を施しました。追記に当たっては折角なので、2020年に出版された『ジェフ・トゥイーディー自伝』も踏まえた内容を少し書き添えています。

(2024年3月追記)

遅くなりましたが、2023年のアルバム『Cousin』について追記しました。

Wilcoというバンドの概要について

上記の写真はおそらくアルバム『Summerteeth』の頃のもの。1999年頃。

この記事があわよくばガイド的にも使えるように、簡単にバンドの概要を書いておきます。

Wilcoはアメリカ合衆国のシカゴを拠点として活動する、現状では6人組のバンド。フォーク・カントリーロックを核としながらもルーツロック〜パンク・ニューウェーブ〜オルタナティブロック、果てはエレクトロニカ・ノイズ的な分野にさえ及ぶサウンドの幅広さおよび強靭さと、歌としての楽曲の強度とを両立し続けた活動をしており、またその素養の広さと確かな技術に裏打ちされたライブが強烈に支持されているバンドです。

バンド名のWilcoは無線通信用語の「了解(will comply)」という語から取られています。中心人物はJeff Tweedyで、彼は前身となるオルタナカントリーバンドUncle Tupeloの中心人物のひとりで、もうひとりの中心人物Jay Farrarの脱退*2を受けUncle Tupeloが崩壊した後、残されたメンバーを率いて1994年にWilcoを結成しました。

初期はUncle Tupeloから連なるオルタナカントリーサウンドが中心でしたが、次第にオルタナティブロック的な方向に変化し、度重なるメンバーチェンジ含む混乱の最中にリリースされたアルバム『Yankee Hotel Foxtrot』(2002年。以下『YHF』と省略します)の奇跡的な完成度により一躍世界的な注目を浴び、それ以降様々なチャレンジを繰り返しながら、世界でも有数のロックバンドとして現在まで活動を継続しています。2004年頃のメンバーチェンジ以降は現在まで同じ6人のメンバーで活動を続けています。

以下各アルバムを、経緯や特徴を簡単に確認しながら見ていきます。各アルバムから3曲ほど筆者の「推し曲」として取り上げて最後にプレイリストで公表してます。

1990年代

1st 『A.M.』(1995年3月リリース)

Uncle TupeloがSon VoltとWilcoに分裂して、そのWilco側のアルバム、という感じの作品である彼らのファーストアルバム。メンバーがほぼUncle Tupeloそのままなこと*3もあってか、作風的には一番オーソドックスなオルタナカントリーをやっているのが今作。前にも書きましたが『YHF』に触れて初めて「オルタナカントリー」という語を知った筆者はオルタナカントリーというジャンルをもっとオルタナ寄りに誤認してて、今作が典型的なオルタナカントリーの作風と知って「えっオルタナカントリーって本来こんな普通にカントリーロックな感じのやつを指すの…?」ってなってしまいました。

割と本当に牧歌的なポップソングやカントリーソング、アメリカンロックが並ぶ作品。のちのバンドが得るスリリングさや幻想性や緊張感には欠けますが、その分Jeffのソングライターとしてのポップセンスが素直に出てる曲がいくつか。同時期のTeenage Funclub等と似た雰囲気のもっさりした陽性なパワーポップナンバーはこれはこれで聴きやすくて楽しいです。『I Must Be High』は記念すべき第1曲目で穏やかなポップナンバー。コーラス部の節回しがいかにもアメリカンな感じのする『Pick Up The Change』も平和なポップソング。ただ、一番最後に置かれた『Too Far Apart』のみ、アコースティック楽器を排してどっしりしたビートを敷いた無骨な造りになっていて、歌詞ではJay Farrarとの別離を匂わせつつ、サウンドでは今後の力強いロックバンドとしての展望が垣間見えるような気がします。

自伝においては「僕が『A.M.』のために書いた曲には新境地を開いたように感じたものはひとつもなかった」とJeffは正直に告白しています。まずは、Jay Farrarというまるでカントリーロックの神に愛されたような人物がいなくなって、彼に頼らずに自分だけでどんなことがみんなと出来るのか、その確実なチェックと、そして「また音楽を楽しく作っていくこと」への再起が大切だったんだろうと思います。その直向きさが、本作に漂う屈託なく楽しくムーディーであろうとする雰囲気に繋がっているのでしょう。

そして、そんな本作に「素晴らしいボーカル・サウンドをものにしたね」と熱く称賛したのが、この先『YHF』までバンドのキーマンであり続けるJay Bennettでした。彼がバンドに加入するとき、Jeffは彼のことを優れたギタリストだと認識していましたが、段々それだけではないと分かってきたことが次作での大いなる可能性の開花につながります。

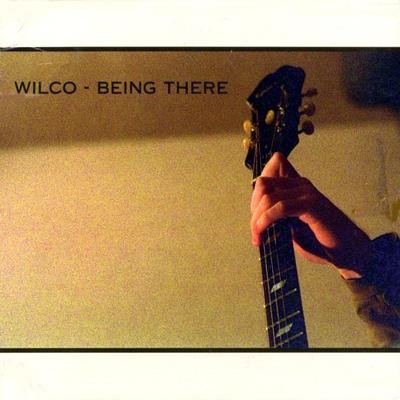

2nd 『Being There』(1996年10月リリース)

『A.M.』リリース後、バンドはギター・鍵盤両方を得意とするJay Bennettをメンバーに迎えて、 この2枚組19曲のアルバム『Being There』を完成させます。前作『A.M.』がWilcoとSon Voltの分裂でSon Voltの1stと比較され評価が振るわなかったのに対し、今作の、典型的なオルタナカントリーサウンドの曲も残しつつ、他の様々なジャンルに足を突っ込んでいった楽曲が多々収録された今作は最初のWilcoの「名作」と言得る仕上がりとなりました。地味そうなジャケットの割に様々な音楽性が含まれていて、ようやくここから「カントリーロックを中心に据えつつも様々なサウンドと曲調を取り込んだ雑食なバンド・Wilco」の歴史が始まったと言えそう。

2枚組19曲のボリュームは、それぞれ1枚ずつである程度単体的に聴けるよう楽曲が整理されており、よりポップで聴きやすいのは1枚目、よりマニアックなチャレンジを感じさせる2枚目、といった感じ。同じ曲のバージョン違いをそれぞれに収録する等も見られます。どちらも冒頭にはギターの轟音が破壊的に響く、オルタナティブロック的な性質が色濃い楽曲が収録されており、『YHF』に繋がっていく性質を感じさせます。『Misunderstood』の次第に不穏なノイズが変則的なリズムとともにせり上がっていく曲構成・サウンドは『YHF』の楽曲と比べても遜色の無いものに仕上がっています。オルタナカントリー路線では、Disk1最後で集大成的な甘く儚くも力強いバラッドの『Say You Miss Me』が特に出色の出来*4。またDisk2ではソフトロック期のThe Beach Boysのようなシャッフルビートの洒落たポップナンバー『Outta Mind (Outta Sight)』に、カントリーのくびきを払ってどんどん何でもありになっていくバンドの兆候が可憐に結実しています。

自伝においては、Jay Bennettという人物がWilcoに、そしてJeff Twwedyという音楽家の楽曲の作り方そのものに何をもたらしたのかが大いに記述されています。

彼はまた、僕と一緒に古典的な曲の構造を壊す方法を進んで、楽しんで掘り下げた。この点においては、僕らはお互いをうまく補完し合った。彼は建築家のように曲にアプローチして、僕はそれに解体用鉄球のようにアプローチしたのだ。

この記述はまさに、『YHF』という歴史的名盤の素晴らしい部分がどういうところから生まれたのかを示す重要な供述だと思います。その始まりとしての『Misunderstood』だったり、偉大なる経過地点としての次作における『Via Chicago』だったりするのかなと。本作からスタジオでのダビングに凝り始める、といったこともあり、本作制作時に起こった出来事がJeffという音楽家の音響感覚の大きな転機となったことは想像に難くないところです。

3rd 『Summerteeth』(1999年3月リリース)

Wilcoのディスコグラフィーでもとりわけポップな作品となった3枚目。前作から加入したJay BennettがJeffと共同で作曲する楽曲が大半を占め、一気にポップになった楽曲群とともに、サウンド的にも彼の鍵盤を活かした、ピアノやオルガンといった基本的な楽器はもとより、シンセ類も様々に活用したサウンドが特に印象的です。複数の楽曲で聞かれるシンセ由来と思われるややチープで味のあるストリングス・パッド系のドリーミーな音色は今作を象徴するサウンドと言えそう。当時私生活等で問題ごとの増えつつあったJeff曰く「ダークでポップな作品」*5。楽曲もポップなものばかりなのに、当時レーベル側は「これでは売れない」として作り直しをバンドに言い渡し、バンド側が『Can't Stand It』を冒頭に追加収録してようやくリリースにこぎ着けた、という経緯があり、既にレーベルとの関係性でも次作『YHF』でのトラブルの予兆が現れています。

ライブでも多数演奏され彼らの代表曲として広く認識されている『A Shot In The Arm』『Via Chicago』の2曲はとりわけ印象的。ファンタジックなピアノのリフレイン、あと背景で反復されるサウンドにシンプルでドラマチックな楽曲が絡む前者は来たる『YHF』のサウンドの予兆が多々見られるし、彼らのインディロックバンドとしての魅力が詰まっています。後者は、その延々と同じコード・メロディを繰り返す中で、その背景のサウンドの変遷、特に何度かの破滅的なバンド演奏で不穏なダイナミクスを得る様が、やはり『YHF』的であるしそれ以上にライブで聴くと圧巻な楽曲。他には『Nothing'severgonnastandinmyway (Again)』とかWilco史上でも最もポップに徹したソングライティングな気がします。

どうしてレーベルがこんなにポップさに満ちた今作を「売れない」として積極的なコマーシャルをしなかったのかよく分からないです。バンドとの関係性が冷え切りつつあったのか。そんな混乱やフラストレーションが、結果として次作の神憑り的な完成度と物語性にまた深く関わってくるのが、何とも皮肉なところ。

自伝においても、この時期のよりエキサイティングなソングライティングにのめり込み、しかし段々とパラノイアックな状況に陥りつつある状況が描かれています。どうして『Via Chicago』の歌詞があんなに急に残酷な内容になるのか、何となく分かるような。

昨夜きみを殺す夢を見た いい感じがしたよ

エンバカデロの空の下 河岸で死んで

ぼくは座って 血塗れのきみを見てた

花火大会できみを生きたまま埋めて ぼくは雨に濡れる

きみは冷たくなり 暖かい血はぼくを通り過ぎ 海へ向かった

『Via Chicago』Wilco

ジェイ・ベネットと僕はたぶん『サマーティース』制作中に創作上の関係という点では、もっともうまくかみ合っていただろう。あとで考えてみると、それはかなり不健全な環境だった。僕はそれまででたぶんもっとも不幸せだったかもしれない。僕は不安を抱え、ホームシックにかかり、ドラッグに混乱されていた。不安がパラノイアを煽ったが、よく言われるように、パラノイドだから、誰かが僕を苦しめようとしているのは幻想に過ぎないという訳じゃない。現実には、ジェイには策略を用いる一面もあって、僕の右腕で、僕の主たる共作者でありながら、同時に、僕がいないときは他の連中に僕への憤りを煽っていた。

こんな不穏と退廃と混沌を抱えながらも、アルバムとしてはやたらと爽やかでポジティブにドリーミーなサウンドや曲調が多くあるのは不思議なところ。「不穏と退廃と混沌」についてはまさに次作『YHF』において作品に侵食し、そして皮肉なことに、それこそが『Summerteeth』で冴え辿り着けてなかった更なる「偉大なる音響」に辿り着く鍵にさえなってしまいました。その予兆ははっきりと『Via Chicago』の混沌とした音響の中に見出すことができるでしょう。

なお、2020年11月には本作のデラックスエディションがリリースされ、4CDでデモやバージョン違い、そしてライブテイクを収録しています。

2000年代

4th 『Yankee Hotel Foxtrot』(2002年4月「公式」リリース)

バンドにとっても、時代にとっても、そしておそらくはバンド音楽という謎に大きな枠で見ても、本当に神憑り的・奇跡的としか言いようのない程の完成度を誇る、言わずと知れた彼らの出世作にして代表作。個人としての痛苦・苦悩・もどかしさ・空虚さと、徹底的に解体されたアメリカンロックが音響派的アプローチと合わさり紡がれる、見えない空気中の電波の混線や迷子を描いたかのようなサウンド、そして完全に偶然で911以降の時代の雰囲気とが、何もかもが結果的に整然としたポップソングとして今作に収められました。冒頭に書いたとおり、今作については昨年あらゆる無駄な言葉を書き連ねましたので、付け足すことは特に無いですが、「どうすればロックバンドが自身のありきたりなロックサウンドを解体できるか」の問いに対する回答が今作にはあまりに多く含まれており、個人的にも今作のサウンドは何もかも理想的に過ぎるように思えます。JeffとJay Bennettのコラボレーションは今作で絶頂を迎え、そして破綻します。そしてそれをJim O'Rourkeがミックス。ドラムもJim人脈のGlenn Kotcheに交代し、非常に自由多彩なドラミング+αを披露します。

3曲選ぶなんて出来ません、けども便宜的に。『I Am Trying To Break Your Heart』では『Misunderstood』『Via Chicago』を経たバンドが「バンドサウンドはどう解体され得るか」を突き詰めたような圧倒的な冒頭曲。『Ashes Of American Flags』のひたすら幻想的な退廃感・虚無感・寂寥感は、レコーディング自体にJim O'Rourkeが関わってないのが信じられないほど。そして、結果として歌詞が時代に寄り添い過ぎてしまった、彼らの苦味と気品と祈りとが空に消えていくような代表曲『Jesus. etc.』。

たまたま制作時に並行してドキュメンタリーフィルムが撮影されていたから、本作の制作状況とそこにおける苦難の連続と人間関係の破綻と狂気じみたテイクの重ねっぷりや混乱っぷりは、自伝を引き合いに出さずとも、アルバムが出てしばらく経った後から多くの人に知られるようになりました。勿論そこに、JeffやJayや他メンバーの思ってたこと・感じてたことと違うことが描かれていようと。その撮影自体もまた、強烈に人間関係が摩擦し続けていたレコーディングをより地獄に変えたでしょう。それこそ、バンド解散の契機にもなった「Get Backセッション」のThe Beatlesのように。そんな偉大なThe Beatlesと異なるのは、Wilcoはむしろ『Sgt.Papper's』を作ろうとしていたということ。少なくとも、相当マッドな状態に陥って、バンドの挑戦を自分の手柄だと独占的に喧伝し始めていたJay Bennettにとっては。

ジェイ・ベネットは自分をスタジオのマッド・サイエンティストのように考えたかった。彼は冒険心に富んでいたし、録音への取り組み方で、実際にオーソドックスでない方法を応用した。(中略)彼はどんどん彼という人間のある特定の部分に焦点を絞り、そこを保護するようになっていった。それは混乱させられて悲しいことだった。だって、僕らみんながカメラに僕らみんなが見られているように彼を見てほしかった。優しく、愉快で、才能のある男、僕らのひとり、「ウィルコ」の一員!

そしてJeffは自伝にて、あのドキュメンタリーフィルムは製作の最も重要な部分、つまりJim O'Rourkeの関わりの部分を飛ばしていると指摘します。「ミックス」とクレジットされつつも、あの作品におけるJimの役割はおそらく限りなく「リミックス」に近いものだったんだろうと推察されます。他にも、それまでのドラマーをクビにする顛末やら何やら、非常に苦々しい苦しみの中から、本作は生まれたんだと、自伝を読むと改めて理解されます。

5th 『A Ghost is Born』(2004年6月リリース)

前作『YHF』で半ば事故的に絶頂を迎えたバンドの「更なる冒険」という色合いを濃く感じる5作目のアルバム。前作で制作終盤にミキシングを務めたJim O'Rourkeが今作ではより大々的に参加し製作された本作は、『YHF』で実施した音響的アプローチをより徹底的に、ソングライティングのレベルに至るまで徹底的に実践しようとして、実際かなりアブストラクトな作りになったアルバム、という印象がします。前作までの共同作曲者だったJay Bennettを失い、代わりにくびきもなくなったJeffがソングライティングの次元でも徹底的に実験し倒した風な今作は、そのためかポップソングとして聴くには苦しい楽曲も複数収録されていて、「曲としてよりも音自体を楽しんでほしい」的な傾向の強い作品になっています。当時のメンバーにはリードギタリストがいなかったので、Jeff自身によるノイジーでヒステリック気味なギタープレイが多々現れるのも特徴。

推し曲としては、前作の制作時からある楽曲のくせにあまりに今作的な、淡々としすぎながらも次第に混沌としていく『Handshake Drugs』、前作的なジェントルなポップソングに全開でJim O'Rourke的音響が乗る『Wishful Thinking』、そして今作タイトルが歌詞に含まれた、端正で割とはきはきしたポップソングに今作的なノイジーさが非常に上品に封じられた名曲『Theologians』の3曲を。単独でも聴ける感じのポップソングも十分に含まれているので、全体としてはそこまで聴きづらくは無いかも。でも、これは作品全体を通して聴いた方が楽しめると思います。終盤の12分間のノイズとかやりすぎ感めっちゃありますけども。

で、このように音楽的に非常に自由に、アブストラクトに製作された感じの本作ですが、自伝を読む限りは、本作が最もJeffの薬物依存が深刻だった状況のようで、そういう背景を知ると、聴こえ方もやや変わってきてしまいます。いくつかある動物名の入った楽曲は「ノアの箱舟」で救う動物をイメージしていて、それは自分の性格の一部を象徴している、という話など、ちょっと言ってる意味が分かるけど分かりたくない感じだし、『Less Than You Think』の大半を占めるアンビエントノイズもまた、ドラッグが効いていない時間帯に浮かび上がる持病の偏頭痛によって生まれる光景をイメージしたものだったとのことで、自伝の本作を巡るセクションの記述はとても痛々しく、苦しいものです。でも、だからこそ最後に置かれた『The Late Greats』のホッとなる感じがとても効いてくるのかもしれません。

6th 『Sky Blue Sky』(2007年5月リリース)

前作や前々作での様々なサウンドエフェクトの多様に対する反動をしっかり自覚して製作に入ったとされる6枚目。製作前までに加入した、ジャズ畑出身のアブストラクトなギタリスト・Nels Cline、およびマルチインストゥルメンタリスト・Pat Sansoneを交え、製作された今作は今まで以上にアメリカンロックとしての楽曲・サウンドに拘った感のある、レイドバック濃いめの渋みのある楽曲にオルタナティブロック的な過激さを隠し味的に効かせた楽曲群となっています。特にリズム面で、16ビートのねっちりとした楽曲が多数あるのが特徴的で、Wilco史上でもとりわけThe BandとかLittle Featとかの影響が濃いように感じられます。新メンバー交えてまずはアメリカンロックの研究、という感じだったのか。そういうところやギターフレーズ等のAORっぽさもあり、Wilco史上で最もおっさん臭く*6聞こえるアルバムでもあります。

楽曲的には、超人ギタリストNels Clineのお披露目といった感じの、緻密な長尺ギターソロが組まれた『Impossible Germany』と、対極的に前2作までの超越的で霊的な質感に満ちたシンフォニックな『On And On And On』が目立ちます。前者はライブでの定番曲で、というかライブで見てこそ本当に楽しめそうな感じ。ギターソロは即興的なようで完全に自在にオルタナ的なツボを突いた形で構築されきってます。他の曲はWilcoの楽曲でもとりわけ激渋な類で、その中では3拍子で空白のあるサウンドが終盤でオルタナ化していく『Side With The Seeds』が特に好きです。

自伝では、この辺りからダークなモードが抜け、新メンバーを得てお互いに尊敬し合える関係性が生まれたこと、リハブが終わり、クリーンで活力に満ちた活動が始まったこと、そもそも新メンバー含めた演奏能力の限りない向上によって、「スタジオでダビングによる楽曲の無限の可能性を追い求めること」が不可能になり、いい意味でバンドから自然に出てくるものを追い求めるスタンスに変わってきたこと、などが綴られています。

(オーバーダブが格段に減ったことの)あまり明白でない理由は、もしスタジオを楽器のように使うシナリオで、このバンドが利用できるだろう無限の可能性を選り分けようとしたら、僕の頭がおかしくなっただろうからだ。ネルス・クラインひとりだけでも、彼のペダルの組み合わせのレパートリーをざっと一通りやるだけで、僕の入院以降の脆い精神に永久的な損傷を与えられる。

なるほど確かに…。また彼は、本作が思えば「典型的な回復が主題のレコード」だと考えます。

警戒を解いて、もっと謙虚で率直な言い方で胸の内を明かすことは、想像的人間としての自分自身の目的をリセットする助けになったと思う。苦悩と芸術をとりまく神話をできるだけたくさん過去のものにすることが唯一の前へ進む道だった。

確かにここから先の彼らの作品は、彼とJay Bennettの格闘みたいな良くも悪くもドラマチックなエピソードの無い、ある意味地味で、しかし確実で健全でそして持続可能な営みから生まれ出てくるもののように思えます。

7th 『Wilco(The Album)』(2009年6月リリース)

前作まで作品ごとにバンドメンバーの入れ替わりがあっていたWilcoが、ここにきてメンバーが安定したらしく、それでなのかは分かりませんが、前作のような気負いも抜けた、割と自然体にポップな曲を書いて、工夫を凝らして演奏して、みたいな雰囲気が思われる、セルフタイトルな7作目。『Summerteeth』と並んでポップで聴きやすい作品に仕上がっています。ポップソングを積極的に書くことにJeffの気が向いたのか、収録曲もコンパクトなサイズに収まっているものが多く聴きやすいです。あと、何故かやたらとメロディや節回しの感じがGeorge Harrisonっぽくて、元々Jeffのソングライティング自体それっぽかったのかもだけども、今作はそれを自覚してむしろジョージ寄りのメロディを書こうとしてるのかも。普通のアーティストにおけるセルフタイトル作って気合が入ったもののことが多いですが、本作はその逆で、むしろそういう「気合を入れないといけない」状況からいい意味で「降りた」作品のように思えます。

冒頭の『Wilco(The Song)』のぶっきらぼうで気楽で、でもよく聴くと実に理想的なロックサウンドだしポップだなあという作りからして、今作の風通しの良さが感じられます。中盤にはジャム曲やコラボ曲も挟み、前作的なグルーヴ感をポップなバラードに消化しきった『Country Disappeared』は程良い力強さと可憐さのバランスで、アレンジの工夫も含めてすごく「理想的なアメリカンロック」って感じに思います。そして終盤、底抜けに明るくってそしてジョージ・ハリスンなメロディやアレンジのとぼけ方が最高な『Sonny Feeling』は本当に抜け方が気持ちいい。『YHF』の頃の陰鬱さが懐かしくなるほどにポップで痛快なアルバムなので、気分によってはライトすぎるように感じられるかもですがでも初めてWilcoを聴くならこれか『Summerteeth』かなあとは思います。まあ大抵はその前に『YHF』の方から入ると思いますが*7。

ちなみに自伝ではこの辺りからもう作品に関するあれこれは書かれなくなります。このアルバムについては、このアルバム制作中にメジャーレーベルを離れて独立するかを考え始めた、くらいのものです。

2010年代

8th 『The Whole Love』(2011年9月リリース)

2010年代に入り、Wilcoは自身のレーベルを設立し、そこからリリースされた彼らの最初のアルバム*8。もはや何でもできてしまうバンド・Wilcoの次のアルバム、っていう感じで、前作共々バンドヒストリーを特に感じさせない、割とフラットな存在感のあるアルバムだと思います。ポップすぎた前作の反省を踏まえてか、ほどほどにポップな曲、ほどほどにルーツ志向な曲、ほどほどに実験的な曲、といった、この時点での「フラットなWilco」が窺える具合の作品。ポップな曲に実験的でノイジーなアレンジを施すことについても職人芸的な巧みさを見せています。冒頭のいきなりプログレみたいな長い楽曲が来るのは正直やや面食らいますけど。

そんな職人芸的なポップさとノイジーさの融合が分かりやすい『Born Alone』は、歌パートとノイジーパートとの区分けがはっきりしてて、特に終盤のどこまで落ちてくんだ…という展開は笑えますし爽快。古いジャズみたいなあざとさ・可愛らしさも余裕で曲にしてしまう『Capitol City』。そして、アルバムタイトル曲にして、彼らの(というかJeffの?)剽軽さと優しさが感じられる、柔らかい陽光の下の芝生のようなサウンドの『Whole Love』がとても好きです。

ただ、今作はあまりにも「前作がちょっとポップすぎたから、少し実験性も取り戻してみた」以上の作品ではない感じに仕上がっていて、「何でもできてしまうバンド」として「上がり・詰み」みたいな状況だったようにも思えます。なので、次作とその次の作品のような実験が必要だった、っていう歴史にはすごく説得力を感じます。

9th 『Star Wars』(2015年7月リリース)

リリース当時は確か突如リリースが宣言され、その場でフリーダウンロードで入手ができて、それでダウンロードして聴いたら「…なんじゃこりゃ?」となったアルバム。冒頭のノイジーでジャンクなジャムセッションを切り取ったようなインストでびっくりし、その後もバンドのぐちゃぐちゃなセッションみたいなサウンドが連なっていく。そう、全編グチャグチャなジャムセッションで作られた実験的なアルバム、と気持ちよく断言できたら良かったけども、実際はそのジャムセッション感は前半のみで、後半はそうでもない。そして何かのインタビューで読んだけど、実は今作はジャムセッション風に見せて、本当はJeffが作ったデモをその通りに演奏してるだけ、という人を食ったような背景があったりで、もう説明しづらい(笑)バンドとして行き詰まりそうになったWilcoが、また一度サウンドを解体するために安定感やら自分たちの“王道”やらを振り切って色々ラフに挑戦していったアルバムその1、と言えばそこまで外れてないのかなあ。短いし。それにしても何でこのアルバムタイトルでこの猫ジャケ…?

ともかく上記のとおりでつかみどころがなくて取っつきづらいと思うので、今作をWilcoの入門編にするのは勧めないけども…中には「これもっときちんといい曲に出来たやろ…」みたいなのもあるし。でも特に前半のぶっ壊れ感は今作特有のサウンドで楽しく、特にライブでよく演奏される『Random Name Generator』はそのブチブチなサウンドで平然とそんなヘンテコなメロディ歌ってしかし全体としてはポップソングでしょ?みたいな楽曲のフォルムが可笑しくて痛快な楽曲。また、今作で最も実験的な『You Satellite』は、何とも掴み所のない表裏もよくわからなくなるようなリズムの上で、演奏がどんどん宇宙的に膨れ上がっていく、意味不明だけど壮大な楽曲。…そして、そんな様々に実験だらけの楽曲の中で唯一「いつものフォーキーでポップなWilco」な『Taste The Ceiling』の存在感が笑えます。でもこの曲だけ本当に普通にいいんだよなあ*9。

前作らか本作まで少し間が空いていますが、それはもしかしたら、Jeffの最愛の人である奥さんにガンが見つかってその治療にあたっていたりした時期だったからかもしれません。幸い治療は成功し、彼は愛すべき家庭とともに音楽活動を続けています。

10th 『Schmilco』(2016年9月リリース)

前作から1年ちょっとという予想外に早いスパンで届けられた今作は、事前に「今回は基本アコースティックな演奏」というプレスで「今回もまた実験だあ」ってなって、実際にリリースされたものを聴いて「これは確かにまた実験だけど、しかしながら相当にひねくれとるけど、でもギリギリポップソングな感じもするなあ」みたいな、不思議な思いがしました。また一度バンドサウンドを解体するために色々やったアルバムその2、今回はアコースティック編成で色々とやってみよう(オルタナ由来の性格の悪さをどれくらいアコースティックな音楽に練り込めるか)、みたいな作品。ふざけてるような文章に思えると思いますけどでも割と本当にそういう作品だと思いますよこれ。こう、森の中で典型的なカントリー集団みたいな格好して、どんどん変な曲を作ってる感じというか。

『Cry All Day』の、この魔改造カントリーソングな感じが実に面白いです。ただ聴いてる分にはいかにもな伝統性を感じるのに、よく聴くとどんどん変な音とかアレンジとかが被さっていく様はスリリング。アコースティックギターってこんなにノイジーでオルタナティブロックなことやれたんだ…という発見が素朴にある『Common Sense』は本当に虫の羽音みたいにノイジーなエレキギターとの対比や奇妙なメロディなどが何とも「これまでのWilcoになかったタイプの」奇怪さに満ちてる。そして、本作では割としっとりとしてスイートな出来のこじんまりでゆったりしたバラード『Happines』でもその録音具合のファンタジックさは今作以前には無かった質感。明快に「これぞポップソング!」みたいな楽曲は全然なくて地味だけど、今作は何気に相当実験的で聴いてて楽しいアルバムだと思います。短いし。

11th 『Ode To Joy』(2019年10月リリース)

前作・前々作と実験を繰り返し、またJeff Tweedyソロアルバム『Warm』もリリースした後、満を辞してリリースされた感のある今作。すでに2019年の年間ベストで1位として取り上げたとおり、これは傑作です。『YHF』以来の音響的アプローチ全開の嗜好を、『YHF』とは全然異なる角度からアプローチして成功した、ソフトでオーガニックな雰囲気漂うソフトでジェントルなノイジーさが心地よい楽曲群となっています。もう、1曲目の冒頭のドラムの音と浮遊するダストのようなノイズ聴いただけで、「うわ、来た」って思いました。ソングライティングは近年的なくぐもった、あえて溌剌としないような感じだけど、それと柔らかなノイズアプローチとが見事に噛み合い、ファンタジックで少し切ないような聴いた感覚を生み出していて、とても心地よいです。ここに至るための『Schmilco』であり『Warm』だったんだなあ、と思うと、これを2010年代最後にきっちり出してきたバンドの妙な生真面目さが可笑しくも頼もしい。

ともかく冒頭の『Bright Leaves』の衝撃は、『I Am Trying〜』とはサウンドアプローチの角度が真逆な感じなのに、何だか似たような衝撃を受けたような感じがして、最高だなあって思いました。そして今作の路線を象徴する「優しいノイズ」に溢れた『Quiet Amplifier』の、どこまでも胸の奥が切なくも暖かくもなるような雰囲気、これはYo La tengoとかにも匹敵する類のやつだ、って思いました。そしてそのすぐ後に登場する『Everyone Hides』の剽軽でポップな様を見て、ああ、やっぱりWilcoはいいな、格好良くて、チャーミングで、最高だなってなりました。なんか抽象的な感じでうまく言えないですけど、自分は今作本当に大好きです。

本当であればこの後日本公演を含むツアーが行われるはずだったけれど、それは新型コロナウイルスのパンデミックによってキャンセルされました。

2020年代

12th 『Cruel Country』(2022年5月リリース)

(2022年8月追記)

世界中が2020年頃から新型コロナウイルス感染拡大という、音楽活動そのものが困難になる事態に突入して、Wilcoもまた活動が難しくなって、それでも、リモートで曲を演奏するなど、様々な時代に合わせた取り組みをしつつバンド活動を継続していきました。Pitchforkのレビューによると、そんな中で一度完成しかかっていたアーティスティックなアルバムを放棄して、代わりに2枚組21曲のボリュームで彼らが確かにルーツとして持っていたカントリー音楽に、今のバンドのフィジカルと音響感覚でじっくりと取り組んだ、ノスタルジックさと現代的音響感覚が出会う作品が世に出ることになりました。どうやら相当な部分を一発録りで製作したらしいけれど、こんな凝った音響の楽曲群を一発録りで作れるのが今のWilcoの実力なのか…とそれはそれで驚愕します。まるで彼らが昔から熱烈にエールを送っていたBig Thiefが2枚組作品をモノにしたのに呼応するかのように自分たちも2枚組作品を出すところも、可愛げと何気なさげに創作意欲の爆発が起きていてすげえなと。

楽曲自体もおそらくかなり自然に出力されたものが多そうで、曲展開とアレンジに凝りまくってリスナーを驚かせるような、それこそ『YHF』や『A Ghost〜』の頃のような曲はない訳ですが、しかしそんな「普通にいい曲」を演奏する演奏陣の、前作から引き続きの音響感覚の尋常じゃなさによって、「普通にいい曲」に何か霊的なものが乗り移る瞬間が多々あるのは大いに聴きどころで、いい意味で「こんなカントリーソングあるかよ」っていう音響効果がさりげなく連発される様には、しかしこれが今の彼らにとっての「自然なカントリーミュージックとの接し方」なのかと、その身長で真摯な“自然さ”にやはり敬意を抱くばかりです。そして、その音響においてトレモロが大活躍することはすでに以下の記事で述べたとおり。

この記事に元々あった形式である3曲チョイスも、21曲から3曲を選ぶのは中々難しい部分もあるのですが、1枚目中盤、鄙びたバーの片隅で誰も見てないうちに謎にファンタジックなことになっているかのような『Tonight's the Day』から、実にいい具合にノスタルジックな演劇のテーマソングみたいな華やかさとポップさを持った『All Across the World』の続くところは高度にポップさと穏やかさとアバンギャルドさが混じっていて、個人的に大好きなWilcoの感じがとてもします。そして、それはそれとして彼らがこのカントリーロックの機会を存分に楽しもうと取り組んでるのが楽曲からも演奏からも良く分かる『Falling Apart(Right Now)』は、曲自体の良し悪しとかの次元を飛び越えて“楽しさ”が降り注ぐような感じがします。

なお、このアルバムについては自分が通勤時等に時短で聴けるよう、勝手に12曲43分程度に編集したこんなプレイリストも公開しています。良かったらぜひ。

13th 『Cousin』(2023年9月リリース)

(2024年3月追記)

2年連続で新譜を出すというベテランらしからぬ挙動をしてみせたWilco。作風としてはCate Le Bonというウェールズの女性アーティストにプロデュースを委ね、その結果かどうかはともかく、かなりエフェクティブでアブストラクト寄りな音像のアレンジが多く見られる、前作の反動にも思えるアーティスティックさ指向の作品集と言えそう。その実験具合からすると『Ode to Joy』と方向性は似てるのかも。特にアルバム後半はその方向性がより強くて結果として少々地味かも。しかし、その全編的にこれまでのアルバムと少し毛色の異なる音色を志向したサウンドは、今もなお新たな音世界への探求を貪欲に求めんとするバンドのスタンスが滲み出ている。

冒頭曲『Infinite Surprise』の段階では楽曲自体にどこか高らかで勇敢そうな感じがあって、それが本作的なエフェクティブな音像で広げられて本作では少し派手な感じかも。それ以降はソフトでポツポツと呟いて歌を形作っていく近年のJeffのスタイルが基本な、しみじみとした楽曲が割と多いです。似たようなテンポで進行していく『Leeve』と『Evicted』が連続するあたりはこのしみじみ加減からだからこそのポップさを見せ、特に『Evicted』はキメとなるフレーズが繰り返し出てきたり、後半で新しい陽性なメロディーが出てきたりして、本作的なテイストと楽曲の地味目な良さが程よくマッチして、不思議フォークロックとしてまとまっています。それ以降になるとより地味目な楽曲にエフェクトの妙を効かせた楽曲が連なり、個人的なのを正直に言えば少し眠くなる感じがしてくる気がします。しかし、そんな渋さも極まればという具合に、アコースティックなイントロからは嘘のようなビームじみたシンセが反復して響く『Pittsburgh』は本作の方向性を煮詰めたような、このバンドならではの様々な楽器が積み重ねられた空気感の広げ方で聴かせる楽曲に仕上がっています。そして、アルバムの最後になって本作で最もキラキラしたポップさを有した『Meant to Be』が、えっ今までの晦渋さ何だったん…ってくらいに軽やかに駆け出すように始まって、なんか唖然。もうアコギのリズムの時点で爽やかで軽やかで、まるで空に駆け上がっていくようで、まあまさにアルバムからちょっと浮いてはいるかもだけどいい曲。アルバムの作風を代表してる感じのしないこの曲でPV作るのはよく分からんけど、でもまあ間違いなく作中一番ポップなのはこれかなあと。

・・・・・・・・・・・・・・・

終わりに+プレイリスト

以上、Wilcoの全スタジオアルバムレビューでした。

コロナウイルスの関係が無ければ、今年来日公演もあったはずのWilco。今、本当に観たいなって感じなので、まだ今の情勢では難しいかもですが、期待していきたいと思います。

→(2024年3月追記)実現しました!3daysの最終日大阪公演に行きましたが、最高…!

最後に13枚分の推し曲をSpotifyでプレイリスト作りましたので、もしこの記事を最後まで読んで興味が湧いた奇特な方いらっしゃいましたら聴いてみてください。

*1:あくまでスタジオアルバムなので、シングルのカップリングとかコンピレーション、他アーティストとのコラボ作品、ライブ盤等には触れませんので悪しからず。なお、シングルカップリング等も含めたレアトラック集として『Alpha Mike Foxtrot』というコンピレーションも出ており、アルバム収録外の曲を聴くには多分これが手っ取り早いと思います。中にはこれアルバムから外すか…的な曲や、もしくはアルバム収録曲の別テイクで「えっ元々こんな曲だったん…」的なのもあるので、全アルバム聴いた後に手に取ってみると色々発見があるかもしれません。

*2:こちらは後にSon Voltというオルタナカントリーバンドを結成。現在も活動中で、こちらもとても好きなバンドです。

*3:その後このUncle Tupeloからのメンバーはどんどん脱退していき、現在ではJeffと後ベースのJohn Stirrattのみとなっている。彼は今でもライブ等でJeffの歌にコーラスをつけ続けている。

*4:個人的には、やはり『YHF』的な音響が見られる『Hotel Arizona』からこの曲に繋がるDisk1終盤が今作で一番好きな箇所

*5:そのダークさは主に歌詞で登場する。『Via Chicago』の歌い出し「昨夜、君を殺す夢を見たよ」等に典型的。

*6:Pitchforkでは「これはダッドロックに片足突っ込んでる」みたいな批評をされている模様。

*7:Wilcoというバンドの存在を認識するよりも先に、歴史的名盤としての『YHF』に出会ってしまうのではないか、という意味です。

*8:そういえば、たまたまなのか彼らのレーベルは、90年代はずっとリプリーズだし、00年代はずっとノンサッチとなってる。10年代は全部自前のdBpmからのリリース。たまたまなんだろうけれど。

*9:まあでもこの曲みたいなのだけずっと作ってたらバンドとして行き詰まるの目に見えてるものなあ。

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4426525-1409338534-9032.jpeg.jpg)