2021年12月のクリスマスに2日間行われたライブで「一生バンド宣言」なるものが飛び出して、2021年のうちに出ると思ってた新作アルバムの発売日も決定して、遂に装いも新たに動き出すムーンライダーズ!2022年3月には日比谷野音でライブということで、いつか行きたいと思ってたライブを観に行こうと、チケットの抽選に申し込んだところです。

それで今回は、実に1976年から始まり、2011年に一度活動を休止しつつも、今年の3月に新たな一章が追加されていく彼らの長大な歴史の、その中で生み出されてきたアルバムその数22枚*1を、それぞれを見ていこう、というやや無茶な記事になります。

なお、筆者は2019年にムーンライダーズをやっとちゃんと聴き始めた新参者なので、以下の記述には、極力正確に書こうとは思ってますが、事実誤認だとか、「こいつ何も分かってねえな…」的な記述があるかもしれません。適宜コメント等でご指摘いただければ、必要に応じて記事に反映させようかとも思う次第です。

過去の弊ブログで書いたムーンライダーズ関係の記事は以下の2つになります。聴き始めて熱中してた頃の記事です。

- はじめに

- ① 前史〜ワールドミュージック路線

- ② ニューウェーブ時代

- ③ 前人未到の1980年代

- ④ 1990年代のムーンライダーズ

- ⑤ 2000年代前半・複雑さへの回帰

- ⑥ 2000年代後半〜活動休止

- 終わりに

はじめに

この記事を後から見たときに便利になるように、事前に色々と書いておこうと思います。ネットで調べれば出てくる情報を寄せ集めただけかもしれませんが。

ムーンライダーズの何がいいの?

お答えします。

長い期間活動して様々な作風を試してきたバンドなので、全時代を一貫した回答は難しいですが。

① オルタナティブなサウンド

特に1980年以降しばらくの間、明らかに他のアーティストには無いような音楽性を発揮し、当時も今でも全然真似できない異形な楽曲が量産されていきます。そこには、メンバー全員の演奏能力や先端技術の利用、時代を見るセンスに加え、「ヒットしなかったこと」による、誰からも曲調を押し付けられずやってこれた部分も大きいと思います。2000年代以降は同時代のオルタナティブロック・インディーロックも横目に見ながら活動し、彼らと張り合うかのような作品やアレンジなんかもあったりします。

もし『ダイナマイトとクールガイ』あたりが大ヒットしてたら、また違ってたんでしょうか。

ちなみにこのオルタナティブさには、中心人物である鈴木慶一というフリーキーなボーカリストの存在も小さくないと思います。大瀧詠一や細野晴臣と近い世代で、その二人ほど上手く歌うわけでも無いけど、その代わり二人と違って妄想赴くままに声を張り上げたり素っ頓狂なシャウトをしたりすることができる。それもまた「売れなかった」が故の自由さだったのかもしれませんが。

② 歌詞の独特な奥深さ

これも特に1980年代以降、もはや独壇場と言える歌詞世界が広がっていきます。こちらは特に、全メンバーが作曲し、同時にほぼ全メンバーが作詞する、ということもあって、同じバンドの中に様々なタイプの歌詞が出てきますが、それらがどれも世間一般のスタイルから外れた地点で独特の情緒の広い上げ方をし、またそれら方向性の違う歌詞がみんな段々それぞれ独特の老成をしていく様は、様々なものの見方・ネガティブさの弾け方・哀愁の漂わせ方があるんだと、視野が広がるような思いがします。

③ 闇のロック・病的なロックとしてのムーンライダーズ

ムーンライダーズのメンバーは別に薬物で逮捕されたりはしていません。しかしながら、やはりこれも1980年前後くらいから、急に思い詰めたような内容の歌詞やサウンドが増えていきます。多忙により特に鈴木慶一がどんどんマッドな歌詞を書きマッドに歌うようになり、それによって独特な妄想世界が歌詞に描かれたり、ナチュラルではあり得ないような極端な曲展開や病的なサウンドの展開方法が編み出されていきます。これは、うつ病という要素を賞賛するつもりはないけども、結果的にバンドのオルタナティブさに直結する要素にもなったように思います。

フリーキーな歌と楽曲展開で独特の暗黒や虚無を描き出す鈴木慶一と、その弟にして稀代の作詞家としてのセンスをシュールな情景描写の積み重ねによる破滅的なロマンに費やしていく鈴木博文の二人が、特にこの方向でのバンドの作風にとって大きい気がします。他のメンバーも、時々同調したようなダークな曲が出てきたりして、そういうダークさの、しかしはっきりとグランジになったりニューウェーブになったりせず、ムーンライダーズとしか言いようのない変な暗さを展開させていくところが、個人的にはこのバンドの最大の魅力だと感じたりします*2。

メンバー紹介(2021.1.2現在)

ムーンライダーズは6人の主要メンバーがいます。一人は故人ですが、残り5人は健在で、まさに先日のライブで「一生涯バンド宣言」をしてくれたところです。年代的には、大瀧詠一や細野晴臣等の世代のちょっと下くらいの世代で、この二人に可愛がられたりしながら音楽キャリアを始めたメンバーも含まれます。

ムーンライダーズは、そのメンバー6人が6人とも作曲者でもありプロデューサーでもあるという、史上稀に見るバンドです。全員ソロアーティストとしても活躍していたり、様々なバンド外活動をして、むしろバンド外の活動の方がバンドより大ヒットしていたりもする次第です。なので、それぞれのメンバーの特徴とか何とかを知っておくと楽しみ方が増える傾向にあります。

鈴木慶一(主にボーカル・ギター)

才人溢れるムーンライダーズといえども、この人無しにその存在することを語ることは無理であろう、何だかんだで絶対的な存在にして、言うまでもなく日本音楽界の偉人と言って全く過言でない人物。その活躍をつぶさに書き出すだけで記事一個分の長さに余裕で達してしまうであろうから、かいつまんで説明します。

そもそもこのバンドの歴史は、彼が前にやっていたバンド・はちみつぱいのメンバーや兄弟を集めて、アグネス・チャンのバックバンドを務めたり、あくまでソロ歌手とそのバックバンドの体裁で「鈴木慶一とムーンライダー“ス”」名義でソロアルバムの制作をしたりしたのがその始まり。多くの楽曲でメインボーカルを務め、また各作品でのポイントとなるような楽曲の作曲を担当するなど、他メンバーの才能と切磋琢磨を遥かに超えた関係性でありながらも、なんだかんだでバンドの中心として動き続けてきた。

その活躍の場はバンド外でも、より偏執的なソロ作品や様々なコラボ活動もあり、更に『MOTHER』シリーズを代表としたゲーム音楽や、多くのCM音楽・映画音楽・ドラマ・アニメ等の楽曲を精力的にリリースし続けてきた、日本音楽史の様々な側面からもちょっと重要すぎる人物。

その上で面白いのは、そんな本人は特に1980年代の前人未到の音楽性と、それと裏腹の多忙極まる状況でダメージを受けて以降、ある種ブチ壊れた音楽性や詩情を表現するようになったこと。痛ましさと裏腹ではあるけども、これによりムーンライダーズが「技術と音楽性に卓越したバンド」の領域を超えて、独自のオルタナティブロック的な性質をさえ帯びるようになったという部分があります。ムーンライダーズの暴発的なマッド担当。

そういう偏執的な面もありながら、以下5人のメンバーの強烈な個性を同じバンドの中で調整し作品制作をしていく、バンドのまとめ役としての役割も強く有しています。彼がいなければバンドはこんなに続いていないと、どのメンバーも思うほどの人徳が、まず彼にはあります。

岡田徹(主にキーボード)

ムーンライダーズの音楽面での縁の下の力持ち的な存在。元々はモンドな感じも入ったキーボード類を得意としつつも、特に1980年代に入ってからは当時高価で複雑だった打ち込み機材をいち早く導入し、シンセサイザー共々、いまだに異形と思えるほどの徹底的な1980年代ムーンライダーズサウンドを先導する活躍をしました。サウンドのプロデュース能力もバンドでは白井良明と並んで随一で、ポップ目なアルバムにはこの二人の奮闘っぷりが色濃く出ていることがままあります。特に1990年代。

バンド内では一際ポップでキャッチーな楽曲を提供する傾向にあり、メロディメイカーとして定評があります。アルバムのリード曲を担うことが、特に1990年代以降は多くなっています。しかし時々「何だこれは…」と思うような実験的な楽曲も投入してきます。自分で歌うことはとても稀ですが、ボコーダーを用いてコーラスを取ったりは多数。

ソロでは『架空映画音楽集』と題した作品を複数出していたりして、ワールド感のある美しい音像や、時にはムーンライダーズ楽曲のセルフカバーなども結構やっています。プロデュース業等も様々やっていますが、一番有名なのは「プレイステーションのCMの入りと終わり」でしょう。

2023年2月23日追記:

2023年2月14日に心不全のため死去。享年73歳。

武川雅寛(主にヴァイオリン・トランペット)

ストリングスとホーンを自前で録音できるロックバンドなんてムーンライダーズだけだろ…というバンドの特殊さを担うチートなマルチインストゥルメンタリスト。どっちかだけを担当するバンドメンバーはいないこともないけど、曲によってそれらを持ち替えて演奏してしまう人は殆どいないだろうし、ましてやヴァイオリン弾きながら歌ったりコーラスしたりする人を自分は他に過分にして知らないんですが…。曲によってはマンドリンなんかも平気で演奏してみせ、どれだけ器用なんだ…と思わされます。

バンド内の楽曲としては渋いゾーンを担当。特に演奏者としての能力がそうさせるのか、楽器の響きを重視した、インスト部分が印象的な作曲が多いのが特徴。担当楽器の関係からか、朴訥としたカントリー・トラッド調の曲も多いです。また、他の作曲者の曲のコーラスも多く担当してたりします。2015年に大動脈解離で緊急入院してから声が変わってしまったそうですが、それでも努力の末歌えるまでに回復して、コーラスを担当し続けています。

その「ヴァイオリンもトランペットもできる人」としての能力を買われてか、他メンバーよりも多くのアーティストの楽曲での客演が多い印象。とりわけ有名なのは何と言っても『神田川』のイントロ。

鈴木博文(主にベース。歌・ギターも多数。)

バンド内SSWか!?と思うくらい独特の世界観と確かな詩情を持った、鈴木慶一の実弟にしてバンド内1の作詞家でもある、概ねベースを主に担当する人。下手するとベースよりもギター弾いてる印象の方が強いかもしれない人。松本隆が立ち上げた「オリジナル・ムーンライダーズ」に参加し、それが無くなった後に鈴木慶一の活動に参加する中で「ムーンライダーズ」の名前を引き継いだことがバンド名の経緯となっているので、そういう意味でも重要なメンバー。

自作曲でボーカルを自ら取ることも多く、電波的な兄とはまた違った退廃感や苦味を書き出すその詩作や作曲センスには大いに定評があります。彼の場合特に、1980年代のムーンライダーズ活動休止以降にソロ活動を始めて以来の「一人のSSW」としてのセンスの確立され方に確かなものがあり、作品内の一番情緒が深い楽曲を担当することも。メンバーでも一際Radioheadとかそういう方面の不穏で破滅的な楽曲・サウンド志向が実はあるかも。退廃の美学というか。シュールな情景描写を重ねつつ不穏さを描く歌詞の鋭さも含めて、ムーンライダーズの論理的なマッドさ担当。この兄弟やばい。

その「あくまでいち表現者として」の立ち位置を重視するため、他者のプロデュース等よりも自ら動いて演奏し歌う課外活動を多くやっています。その流れの中で自主レーベルである「メトロトロン・レコード」を設立し、そして彼のバンド外活動最大の功績と言える「カーネーションというバンドの発掘」を担うこととなります。

かしぶち哲郎(主にドラム)

バンド内のダンディズムやセクシャルさ担当、とも言える、独特の美学と雄大なメロディセンスを持ったドラム担当。2013年12月に死去。

少なくともどこかの時点までは彼こそがバンドのメインソングライターだ、と言えそうなくらいの存在感を有する作詞・作曲家。はちみつぱいのドラムオーディションで弾き語りを披露するほどの作曲者志向で、特に初期〜1980年代までの各作品においてバンドの美学の真髄とも言える楽曲を拠出し続けてきました。超越的だったり、エロティックだったり、虚無的過ぎたりと、彼の提供する楽曲はともかくどこか過激さが付き纏います。あと湿っぽさ。そしてそこに、決して楽曲が下品にならない不思議なフィルターも持ち合わせています。美学、としか言いようがないです。鈴木博文氏とはまた違ったデカダンスへのアプローチというか。

ソロ作品も多数あり、また歌謡曲の世界においてアイドル歌手への楽曲提供・プロデュース等を多々行い、また劇伴等でも活躍しました。

白井良明(主にギター)

1980年代くらいまで一番鋭い目つきをしていたのにいつの間にかナチュラルに朗らかな笑顔をしてるおじさんみたいになっていたバンドのリードギタリスト。彼のみ最初からではなく、前任ギタリスト椎名和夫の脱退を受けて加入した人物だけど、彼のアグレッシブな佇まいと勢いでバンドが変わった、と鈴木慶一に言わしめるほどの重要人物。ハードロックなギターを響かせつつも、その他のジャンルも華麗に弾きこなす幅の広さがある器用な人。

最もバンド内で作曲を始めるのが遅かったけれど、段々とポップな楽曲を量産するようになり、特に1990年代においては、作曲面においてもプロデュース面においても、間違いなくバンドを強力に牽引する存在となっていました。1990年代の作品にどこか明るい感じがあるとすれば、それは彼に負うところが大きいと思います。豪放なキャラのようでありながら、しかし時にとてもメロディアスな楽曲を提供したり、またたまにやたらと実験的なものをブチ込んでくる時も。

バンド外活動、というかプロデュース業ではメンバー中で1番の成功を収め、1980年代のうちから沢田研二のプロデュースで成功したのをはじめ、非常に多くのアーティストのプロデュースを行なっています。ソロ作品もコンスタントに出し、また2000年代に入ってからは映画音楽も多数手がけるなど、邦楽界側から見ても重要な人物です。

大雑把な時代区分

1976年に公式カウント上1枚目のアルバムを出して以降、2011年までの実に35年間を(途中1987~1990まで休止期間があるとはいえ)活動し続けてきたバンドなので、作品も膨大な数に登ります。アルバムだけで22枚、ここにアルバム未収録のシングルやミニアルバム等を加えるともう手に負えないくらいの量になります。今回の記事ではアルバムのみを扱います。

それで、これだけ長い期間活動をしていたら、様々な個性が同居するバンドとはいえ、時期によって様々に音楽性が変化していくもので、ここでサラッと、どう言った変遷を辿っていったのかを独断と偏見で整理した上で、本編であるところの各アルバムレビューに入っていこうと思います。この時代区分でもって各アルバムに言及していくので、各アルバムがどの時期に該当するかは目次で参照できます。

① 前史〜ワールドミュージック路線

はっぴいえんどの弟分バンドはちみつぱいからの流れを汲んだ感じの、The Band的なロックサウンドを軸にした、どこか場末のバーで流される、しみったれてるのに洒落てる演奏みたいなのを展開するところから彼らの音楽は始まります。それは次第にアメリカからヨーロッパの方面に向かい、そして中近東やらロシアやらとどんどん音楽性が発展していきます。ここでまず、これからの活動の基礎となる「あらゆる音楽を演奏できるアイディアと演奏能力、そしてポップセンス」を培った、とも言えるかと思います。

② ニューウェーブ時代

シンセサイザーとか打ち込みとかいった同時代の最新の技術に他より一足先に飛びついたバンドは、急激に同時代の先鋭的なニューウェーブサウンドを志向します。それに伴って詩情も一気に歌謡曲的な優雅さから一気に尖りはじめて、どこか無機質で客観的なものや、そしてゾッとするような楽曲が顔を見せ始めます。『カメラ=万年筆』は、彼らが最初に歌謡の世界を完全に脱して独自の音楽性に深く沈潜した記録でしょう。

③ 前人未到の1980年代

上述の打ち込み制作環境を揃えたバンドは遂に、当時の他のバンドでは到底到達できない、逆に現代のバンドでも「技術的にそこまでチグハグで複雑なことをしなくてももっと簡単にできてしまう」が故に絶対に辿り着けないような、いまだに前人未到ではないか…と思わされるような作品群を連発し始めます。バンドメンバーそれぞれの個性もここで一気に噴出し、プロデュース業等も並行して進めるためにその分疲弊もピークに達し、それがまた詩情を尖らせに尖らせる、彼らが最も世界の果て、地上の最先端の地点で音楽をやっていた時期でしょう。全て大傑作です。

④ 1990年代のムーンライダーズ

疲弊の末に1987年からバンドは活動休止に入ります。その後それぞれソロ活動等をした後に、1991年に活動を再開。その後、やたらとレコード会社の移籍を繰り返しながら彼らの1990年代が進展していきます。時代が進み、1980年代に彼らが複雑な手続きで行なっていたことよりも「時代的に進んだ」ことがより簡単にできるようになって、彼らもその恩恵に預かりますが、ここではそれによって、どこか1980年代の孤高さとは異なる、時代の中でどう自分たちの音楽を展開させるか苦悩してる感じがあります。果てには「自分たちで演奏しない」という荒技まで飛び出す始末。

⑤ 2000年代前半・複雑さへの回帰

www.youtube.com何回観てもクソ好きな動画。原曲より遥かに格好いい…。

どうしたことか、2000年代に入ってからバンドは急に先鋭的な息を吹き返します。メンバーが現代的な宅録手法に慣れてきたこともあるのかもしれません。この時代の2枚のアルバム『Dire Morons TRIBUNE』『P.W Babies Paperback』は、ゼロ年代以降のしっかりとオルタナ的なサウンドの質感が息づいた音によって1980年代にも並ぶほどの複雑な情緒の表現や楽曲展開・演奏が行われ、人によっては最もこの時期が晦渋だと思う向きもありますが、自分はもしかしたらこの時期が1980年代に並んで一番好きかも、と最近は思います。マジで、WilcoとかRadioheadとかとも対抗できるくらいの音楽性が実はあるのでは。キーボードとストリングスとホーンセクションを自前でできるオルタナティブロックバンドなんて最強じゃん…。なお、『P.W〜』から先は自主レーベルを設立し、そこからのリリースとなっています。

⑥ 2000年代後半〜活動休止

バンド30周年を記念するアルバム『MOON OVER the ROSEBUD』は彼らのポップセンスを「鈴木慶一を先頭としたバンド」として快く解放した快作となり、続くアルバム『Tokyo7』も、もしかしたらキャリアで最もポップかもな音楽性を展開させ、自家薬籠も何のそのの健在さを示します。しかしながら、311の大震災があった年の2011年にバンドは無期限休止を決定、ファンにお別れを告げる『Ciao!』は、久々にバンドの複雑で奇妙な面を前面に押し出した怪作に仕上がっています。

⑦ その後〜現在

ここに該当するオリジナルアルバムはまだ存在しませんが一応。2013年にかしぶち哲郎氏が亡くなり、一時的な再結成による追悼ライブが行われ、そのライブ盤と氏の作品のカバーを集めたトリビュート盤がリリースされます。ドラムについては、無期限活動休止より前からサポートで入っていた夏秋文尚氏が担当し、その後の活動でも実質メンバーとして定着しています。

バンド結成40周年となる2016年には「活動休止の休止」という、いかにもこのバンドらしい面倒臭い屁理屈によって再結成しライブ活動を実施、年末に「活動休止の休止の休止」を行います。

2020年に『カメラ=万年筆』40周年を記念するライブのために再結成しライブを実施、その後何度かライブを行った後に、2021年末のライブで遂に「一生バンド宣言」がなされて、2022年3月に新アルバムリリース予定、となっています。

何から聴けばいいの?

個人的なお勧めは1980年代終盤の2作『ANIMAL INDEX』『DON'T TRUST OVER THIRTY』です。この2枚は彼らの最高傑作候補で、シンセ多用の古めかしい音が逆に古すぎてバグって聞こえるような瞬間が多く、また曲中に漂う苛烈さなどもあって、オルタナティブロックとして最高だなと思います。

もっと現代的な音から入りたい、という人は2000年代以降の作品がお勧めです。とりわけ入りやすそうなのは彼らの作品でも最もポップな『Tokyo7』か。現代的な音質でムーンライダーズの複雑さを味わいたいという人は、いきなり2000年代前半の『Dire Morons TRIBUNE』や『P.W Babies Paperback』で入るのもアリかもしれません。当時の先進インディーバンドにも負けないサウンドと苛烈さが待っています。

バンドの代表作とされる『カメラ=万年筆』から入るのはいささか劇薬的なようにも思います。でも、最初にこれを聴いて熱中できた人は、あそこまで過激な作品は他にないけども、他のムーンライダーズ作品も段々分かってくると思います。

どれが最高傑作なの?

個人的なことを言えば、これだけ作品数が多いアーティストなので、どれが1番とか2番とかを考えるよりも、その日その時の気分で今はこれを聴こう、とかそういえばこれもう1回聴こうかな、とかそうやっていくのがいいと思います。そうやって繰り返し聴くことで初めて気づく音とかがたくさんあるのがこのバンドですし。

それはそれとして、『ANIMAL INDEX』『DON'T TRUST OVER THIRTY』は2大巨頭って感じに思います。最近はこれに加えて2000年代前半の2枚を合わせた4枚が超絶だなあって気がします。各メンバーの色がよく出てるのが4枚に共通する特徴かもしれません。

本編前最後、「“はじめに”の終わり」の項目

それでは、前置きが長かったですけど、ここからようやく各アルバムのレビューに入っていきます。なお、彼らの作品は、度重なるレコード会社移籍のせいもあってか、サブスクの方で全作品を網羅できない状況がずっと続いています。何ならApple MusicにはあるけどSpotifyには無い、みたいなのも多くあって、困難な状況が続いています。その辺についても触れたいと思います。

なお、彼らにおいてはその歌詞も、男女の恋愛関係を超えてどんどん未到の領域を突き進むユニークなもの揃いになっており、その読解も楽しみのひとつですが、今回の記事を書くにあたって面白い記事を見つけたので、他に書く場所もないのでここでリンクを貼らせてもらいます。それなりに網羅的に聴き終わってから読むととても面白いと思います。

また、そもそものムーンライダーズの各アルバムレビューをされている先人として、以下のブログが挙げられます。以下の各アルバムレビューでもちょこちょこ参考にさせていただいており、何よりも全曲の作詞作曲を載せているところが大変わかりやすく、いつも重宝させていただいています。

① 前史〜ワールドミュージック路線

正直、このエリアの3枚もそれぞれ音楽性は異なる気がしますが、とりあえず「ニューウェーブ化する前の時期」という扱いで大雑把に括っています。

なお、『火の玉ボーイ』を除いたこの時期、及び次の②の時期までのアルバムはApple MusicでもSpotifyでも聴くことができます。

1. 『火の玉ボーイ』(「鈴木慶一とムーンライダー“ス”」名義)(1976年)

アーティスト名義は違えど、バンド公式にこれが1作目とカウントされている作品。近未来SFじみたジャケットで、小洒落たピアノやギターが聞こえてきつつも、リズムはどこかどっしりして鈍臭く、そして鈴木慶一の歌はもっと流麗さ無視・パッション全振りな有様で、その不思議なミスマッチさが、逆にタイムレスな表現になれている印象。もしこのアルバムに「当時のニューミュージックの感じ」以上のものがあるとすれば、それは鈴木慶一の作家性、ということになるかも。

元々はっぴいえんどに加入するかもしれなかった鈴木慶一。細野晴臣・大瀧詠一という重要人物の両方から気に入られていた彼は、おそらくその二人からの音楽的影響も大きかったはずで、この盤に収められた演奏を聴くと、特にリズム隊の粘っこい野暮ったさに、当時細野・大瀧両方とも熱中していたニューオーリンズのビート感と共通するものを見出せる気がする。『酔いどれダンスミュージック』とかメロディも込みでモロそんな感じ。他方で、そんなリズムの上で野暮ったさを引き摺ったまま可憐なメロディと雰囲気を生み出そうとするその姿勢には、遥か後の初期サニーデイ・サービスの音楽性とも被る感じがある。この時期の代表曲であろう『スカンピン』とか、サニーデイがカバーしたら何の違和感もないだろうな。30周年ライブで曽我部恵一がゲスト参加して歌ったのには納得しかない。

名義からしても、カバーを除いて全曲鈴木慶一作詞作曲…と思いがちだけど実はこの時点で既に岡田徹の楽曲が2曲含まれているのはちょっとユニークなところ。なお、アルバムタイトルの「火の玉ボーイ」は細野晴臣をモデルにしているそう。その細野さんから鈴木慶一には「東京Shyness Boy」という名前と楽曲を捧げられている。

真夜中のスタジオで あいつを見つけたら

サーチライトあてて 火の玉ボーイ

疲れた顔して去ってゆく 夜明けの方へ

『火の玉ボーイ』より

2. 『MOON RIDERS』(1977年)

名義がちゃんと「ムーンライダーズ」になってからの1作目でセルフタイトルという、いかにも「記念すべき1作目」感があるのに、公式に『火の玉ボーイ』が1作目カウントされ続けていることとあとその謎に潜水服で注射器なちょっとキモいジャケットで、少しばかり不遇な感じのある作品。既に後の混沌を思わせる内容を若干内包しつつ、でも全体的には良質なポップス集を思わせる作品。

朗らかなポップさを展開させる『紅いの翼』からしてパリの光景を歌い、前作がアメリカだったのに対しヨーロピアンな作風に移行したとよく言われる。確かに『紡ぎ歌』くらいまではどことなくそんな西洋情緒に細野晴臣のトロピカル路線にも似た情緒が絡む形で進行するけど、でもその後の『スパークリング・ジェントルメン』ではチンドン屋みたいなサウンドから急にクラシカルに展開する、Queenを曲解したかのような奇怪さが自由に躍動していて、ただのポップス製作者の域を突き破ってくるものがある。続く『マスカット・ココナツ・バナナ・メロン』は、既にどこかニューウェーブ気味な不思議な演奏の中で、バカっぽいエロさをユーモラスなSEを沢山散りばめたサウンドが実にポップに弾けていて、この曲を機にCM制作の話が舞い込んでくることとなる。

アルバム後半はさらに雰囲気が変わり、カントリーバラッドな『頬うつ雨』に、本作限りでバンドを脱退する椎名和夫氏によるトロピカルな『港町レビュー』等を経て、そしてアルバムラストはかしぶち哲郎式のロマンが壮大に展開される『砂丘』で締められる。ドラマーでありつつドラムレスの名曲を持ってくる時点でもう訳が分からないけども、いきなり完成している氏のダンディズムは徹底している。

日は昇り 夢は滅ぶ

遠く空の果て 虚弱な大空は 今も報われない

素適だね 素適だな

僕はいつも 夢を胸に抱いて 疲れている

『砂丘』より

最初のアルバムらしからぬ麗しい疲弊模様が描かれるこれに端的に出ているように、彼らは「新人」らしからぬ存在として登場した。はちみつぱいを経てるからかも。

3. 『イスタンブール・マンボ』(1977年)

結構不思議な作品で、シティポップ調の前半(レコードA面)と、無国籍ポップに雪崩れ込む後半(レコードB面)とで全然違う作品のように感じられる。1枚のアルバムというよりも、2枚のミニアルバムが1枚のものになっている、と捉えた方が聴きやすいのかも。

前半は冒頭の夜の帷が降りていくような『ジェラシー』から、AORな雰囲気が展開していく。とはいえボーカルは鈴木慶一で、AORの枠を今にも飛び越えそうなパッションが燻ってるようにも。『週末の恋人』は岡田徹がボーカルを取る貴重な楽曲で、えらくダミ声なボーカルで洒落たトラックを歌っていく様にはTom Waitsを感じさせる。そしてこの時期のポップス路線の完成形『さよならは夜明けの夢に』で、作詞:鈴木博文、作曲:岡田徹コンビの最初の到達点と言える可憐で静謐なメロディが流れていく。

変なエフェクトの反復で始まる妙なドライブ感の『Beep Beep Beオーライ』で幕を開ける後半は、そこからどんどん異国情緒が増し、トルコ民謡のカバー『ウスクダラ』に、やはりカバーの『イスタンブール・マンボ』、そしてまだポップスな『ブラッディマリー』を挟んで、ロシア民謡を捏造するかのような『ババロフスクを訪ねて』で終わる。このB面には『ブラッディマリー』以外の楽曲で、自作曲なら作詞・作曲両方、カバーでも訳詞をかしぶち哲郎が手がけ、『ババロフスク〜』では歌まで自分で歌い、氏の世界観がひたすら爆発している。

前半・後半のちぐはぐさで損をしている感のある作品ではあるけど、でもその分ポップスにせよワールドミュージックにせよ基本体力がここで大いに培われたことは間違いない。そして『Beep Beep Beオーライ』で見せた鈴木慶一の外連味に満ちたボーカルは、後の爆発を感じさせる伏線になっていたかもしれない。

窓には指で書いた 透き通る書き置き残し

ドアをそっと閉じれば

思い出だけが 流れる夜露となって

見捨てられたパパとママ

なにもかも好きにさせたのに あの娘は遠い所

『さよならは夜明けの夢に』より

② ニューウェーブ時代

いよいよ彼らが異様な存在になっていく、その過渡期に当たる時期。先進的な技術や音楽性をどんどん取り入れて1作ごとにどんどん変化していくドラスティックさがこの時期にはあります。

4. 『NOUVELLES VAGUES』(1978年)

色んな変化を内包したまま作品を制作したような、1970年代の彼らの作品でも実は一番混沌としているかもしれない作品。だけどそれを「ヌーベル・バーグ」と題して見せたことで、なんか納得させられてしまう感じも。シンセ多用のサウンドに変化しつつ、従来的なポップさも残った、見方によっては1枚でさまざまに楽しむことのできる作品、とも言える。

まず、冒頭の『スイマー』がちょっと本作中でも例外的な、早すぎたニューウェーブ的ギターロックすぎて、えっなんで…?ってなる。刺々しく響くストリングスも含め、ここで聴かせる鬼気迫る疾走感は、しかしここまでのドラマチック路線も上手いこと継承して、独特の名曲に仕上がっている。その後に展開される従来的なポップソングでは、シンセのサウンドに占める地位が上がり、不思議なサウンドの中をポップに跳ねる印象的なカバー『マイ・ネーム・イズ・ジャック』が効いてる。後にPizzicato Fiveが割と原曲に忠実な演奏で、そしてこの訳詞でもってカバーしている。従来的なバラードでスタジオ・ミュージシャンの哀愁を歌う『スタジオ・ミュージシャン』は中々にシュールだ。

アルバム後半で注目すべきは彼らの代表曲のひとつ『いとこ同士』。鈴木博文・岡田徹コンビの楽曲を、YMOのプログラマーの松武秀樹氏の打ち込みと細野晴臣によるスティールパンのみのトラックの上で歌われるこの曲は、当時としては「新時代を感じさせるエレポップの名曲」だったけど、今となってはむしろ、スティールパンの響きの取り入れられ方により面白みが感じられるかも。アルバム最後2曲は前作でも見せたかしぶち哲郎な世界観がカバーも含め展開されていく。カバー曲『トラベシア』のアコギの響きも込みでドリーミーなサウンドアレンジにはタイムレスな感じがあり、ゼロ年代のドリームポップと比較しても案外遜色ないかもしれない。この曲で穏やかに終わるためか、結構混沌としてるアルバムのはずなのに、後味はとてもさっぱりしてる。

波にさらわれそうな 真夏の恋なんて

沖に浮かぶ 汽船の中へ 消えてゆくものなのさ

でも 僕の腕も足も 波に呑まれそうだ

苦い水が 胸の中に 染み込んでくる

スクリューの音が遠去かる あいつがデッキの上に…

Swimmer Sweet Drive ブイを投げろ Surf is Up

『スイマー』より

5. 『MODERN MUSIC』(1979年)

リリース当時の宣伝コピーが「オレ達の心 いつもNew Wave!」だったことからも判るように、バンドがニューウェーブサウンドに対する傾倒を大っぴらにするくらいに没入し、しかしアルバム後半ではこれまでのポップセンスを暗転させたようなバンドの歴史に残るダークな楽曲も輩出した、過渡期の混沌と熱狂を記録した作品。個人的には、いよいよどこの誰でもないこのバンドならではの狂気が見え始めるこの作品から、好感度のギアが上がる感じがする。

冒頭の『ヴィデオ・ボーイ』からして、エレポップ要素をまぶしつつも鋭角的なギターサウンドが刺してきて、そしてフリーキーにフックをかます鈴木慶一の怪物的ボーカルが躍動する名曲。ただ、この曲は上でも上げたように、ライブの方が爆発的な躍動感を示す楽曲でもある。それ以降はハイの鋭いギターサウンドが煌めくギクシャクしたサウンドと従来的なポップセンスが交差する楽曲が特にアルバム前半に展開される。

アルバム後半。これまでの感じの鈴木博文・岡田徹コンビの叙情性が残る『モダン・ラヴァーズ』もニューウェーブ的なスタッカートの効かせ方のギターと、ダブ的なリズムアプローチがサウンドの雰囲気を支配している。そして、かしぶち哲郎一世一代の絶望的な名曲『バック・シート』。甘くファンタジックなメロディから一気に不安で追い詰められていくようなメロディに展開していく様には、崖からの投身自殺を強烈に匂わせる歌詞が乗り、映画のバッドエンドに向けてずっと不穏なシーンが続くような光景、そのしかし実に甘美な様に、聴いてて鳥肌が立つ。かと思えば同じくかしぶち哲郎による甘く幼なげなファンタジックさを可憐に表現した『バーレスク』で、聴き手の感情は行き場を見失う。アルバム最後は初めから不穏なアルペジオを聴かせる鈴木慶一による『鬼火』。こちらもまた自殺の雰囲気を強烈に匂わせる、危うさに満ちた楽曲。

方やニューウェーブサウンドへの移行による「ソフトで人間的な質感」の喪失、もう一方では後半に顕著な極端なタナトスへの傾倒と、バンド内の情緒が何気にもうぐちゃぐちゃになりつつ、しかし安定した演奏力・編曲能力によってしっかりと作品として成立した1枚。クラウンレコード時代の作品なら個人的にこれが1番推せる。

後の2013年のスペシャル・エディション盤では2枚目に各楽曲の他アーティストのリミックスが収録され、トクマルシューゴやらカメラ=万年筆(アーティストの方)やらをはじめとした様々なアレンジで現代風に各楽曲の魅力を再発見できる内容になっている。

車乗りすて振り向けば 見慣れた幸福

君は眠りにおちてゆく Back Seatで

僕は暗いがけの上 静かに眠りたい

誰も知らない僕だけの Back Seatで

『バック・シート』より

6. 『カメラ=万年筆』(1980年)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-2545397-1293659312.jpeg.jpg)

前作の過渡期を経て、遂に完全に様々なものを振り切って、自身の美学にのみ忠実な作品を作り上げてしまった怪作にして、ニューウェーブサウンドとフランス式のノワールな世界観とを無理矢理結合させた結果、唯一無二すぎる世界観が渦巻く、何から何まで普通じゃない1枚。バンドの代表作とされることも非常に多いけど、個人的には、強烈に尖りすぎた作品すぎて、これからムーンライダーズに入ろうとしたらビックリして、信者になるか引いちゃうかの2択じゃないかなあと思ってしまう。自分は後者だった…。最近やっと多少慣れてきた。

再生した瞬間に聞こえてくる強烈なコーラスとグルーヴに衝撃を受けるであろう『彼女について知っている二、三の事柄』から、美学が突っ走って強烈に捻れ返った世界観が展開される。本作はそのアルバムタイトルをフランスの映画理論から取られたもので、各曲のタイトルも全て映画からの引用という徹底っぷり。3曲ほど映画音楽のカバーも含みつつ、左脳だけで作ったようなニューウェーブサウンドをエッジを効かせて奇怪に展開させていく。鈴木慶一のボーカルは、ブッ壊れていない瞬間を探した方が早いくらいにフリーキーに振り回されまくる。実質2曲目の『無防備都市』のギターサウンドの鋭さとリフの格好良さには本当に驚かされる。

シュールになろうと野暮ったくなろうとダサくなろうと気にせず、ひたすら美学の赴くままに突進していく楽曲が多くあり、そのアヴァンギャルドさはまるでこちらの美的センスを試してくるかのようでさえある。この辺の妙な勢いの楽曲は後2作まで少しばかり引き摺る。ヨーロピアンなマイナー調を志向する楽曲で多く占められるが、中にはメジャー調でラフに叩きつける『インテリア』みたいな曲もある。特に本作におけるドラムのあり方はほぼ本作に限られるのでは、と思うほどの異常事態。『ロリータ・ヤ・ヤ』のダビーなカバーには、いよいよどんなサウンドも実現してしまうバンドのポテンシャルが覗いている。終盤ようやく、ミドルテンポでシックに決める『大人は判ってくれない』が配置され、しかしそれが終わったら最後は奇妙な幾何学的ノイズがテクノ的にエンドレスリピートする『大都会交響楽』で締められる。

バンド側もこの作品を代表作と捉えており、無期限活動休止する年の2011年のスペシャル・エディションはやはり2枚組で、2枚目には新進アーティストによる本作楽曲のリミックスが収録された。「まあ相対性理論のサウンドを考えたらその曲を選ぶよね」と大納得する永井聖一の『無防備都市』リミックスをはじめ、しれっとメンバーであるはずの白井良明が自曲のリミックスを披露してたりもする。最後には鈴木慶一本人が出てきて本作周りの音源をごちゃ混ぜたミュージック・コンクレート作品を残している。40周年記念盤リリースの際には、ライブのために再結成までして、そこから現在の「一生ロックバンド宣言」まで繋がっている。

東京インディー界隈の一角として知られるインディーロックバンド(?)カメラ=万年筆はこのアルバムから名前を取ったもの。メンバーであ李、キーボーディストとして多方面で活躍する佐藤優介は、業界でも筋金入りのムーンライダーズファンとして知られる。

暗くなるまで待っても 影は帰ってこない

内在する不在感 無防備なおれのからだ

月が45度の 放物線を描いて

永遠の闇の中 これであいつが居なくても

愛はSleeping time 〜〜 oh oh

インテリになりすまして 語り明かす愛なんて

影にまかせておけばいい おれはなにもキズつかない

my life 文句はないはず

『無防備都市』より

③ 前人未到の1980年代

『カメラ=万年筆』で何もかもを振り切ってしまい、更には音源制作に本格的にコンピューターが導入され、最早何でも作り出せてしまう環境が整ってしまったムーンライダーズ。それまで所属していたクラウンレコードから移籍した後、過去から未来まで誰も到達できないのでは…と思わせるような怪物的な楽曲と作品を量産し続ける体制に入ります。バンドの疲弊も物凄く、その果てとなる1986年末の『DON'T TRUST OVER THIRTY』に至るまでの5枚のアルバムは、本当にどれも大傑作だと思います。何でもできる、ということは、何もできない、にも等しいところがあって、そんなフワッフワな世界を必死で、売り上げも半ば無視して邁進し続けた彼らに敬礼を。

8. 『マニア・マニエラ』(1982年12月)

通し番号がズレてるのは仕様です。本当はレーベル移籍後の第1作となるはずだったけど、その先鋭的すぎる内容にレコード会社から苦言を呈され、自分たちで発売中止を決めた、といういわく付きのアルバム。1982年のリリース時は当時まだ全然普及してなかったCD形式でのみリリースという投げやりっぷり。正式なレコードリリースは1986年までなされなかったという。

そんな事実が勿体無いくらいに、本作はここまで彼らが行なってきたニューウェーブ路線の集大成として、奇怪的なバンドサウンドと様々な工業的なSEとを織り交ぜた、早すぎたインダストリアル・ロックとも言え、しかしながらその機械的な様子の中にしっかりと人間的な情緒も反語的であれか細くであれ含まれた、彼らの“奇怪さ”と“人間性”が高度にミックスされた大傑作だと言える。共産主義や秘密結社といった尖りすぎたコンセプトも、様々なものが混濁していく中でむしろポップなエッセンスめいてくるのが本作の魔法だ。

冒頭『Kのトランク』からして、マシーナリーな疾走感に突き動かされながら、感傷的な目線とロマンチックなサビのフレーズが交差する大名曲。数々の謎のエフェクトめいた音がリフ的に響くところで興奮できるのはムーンライダーズファン冥利に尽きる。サビ裏の訳の分からないコーラスワークといい、高速で訳の分からないものが規則的に躍動し、その結果キャッチーだというのははっきりいって奇跡的だ。前作的な美学の疾走を今作的な抑制とポップさで再構築した『檸檬の季節』や、朗らかなコード感の中で「通信が途切れてしまいそうな寂しさ」をリリカルに描き出すかしぶち哲郎作品『気球と通信』など、今作の楽曲は結構ポップなものも多いのが安心でき、ポップであるほど歌詞の奥のギリギリ人間性が滲み出す情緒の具合が響く構図になっている。

衝撃的だったのは鈴木博文作品の『工場と微笑』。冒頭の工業的に歪んで揺らぐギターサウンドには、間違いなくこのバンドの中に『MOTHER』の音楽を作った人がいるんだ、と思わせるに十分な、時空さえ歪ませるような不思議な響きがある。騎乗のようなリズムで不思議に抑制された曲調と変なコーラス、共産主義のテーマみたいな歌詞の奇妙さも含め、これこそがムーンライダーズか…と思った記憶。これできちんとポップなんだから驚く。アルバム最後には本作の秘密結社的な側面を強調するかしぶち哲郎作品『スカーレットの誓い』が置かれ、こちらも不思議な高揚感を有した楽曲で、こんなの彼らしか作らないであろう。あまりに屈折しすぎているけど、でも王道めいた何か不思議な感触が突き抜けていく。

遠いパノラマ 光の速さで

もうお別れさ さようなら さようなら

住み慣れた 二十世紀の街 花火のように 過去が消える

誰よりも先に 旅の支度 終えた今

Kのトランク あの唄を 連れてゆこう

I can't live without a rose

バラがなくちゃ 生きていけない

『Kのトランク』より

薔薇がなくちゃ 生きていけない

薔薇がなくちゃ 生きていけない

青春はグリーン 水はクリムゾン 仲間達はマリーゴールド

百億の色で描く 青春のエムブレーム

百億の謎を解いて 青春のエムブレーム

『スカーレットの誓い』より

何故かSpotifyにはなく、Apple Musicにはある。

7. 『青空百景』(1982年9月)

前作を発売停止にした後に急遽レコーディングされ一気にリリースまで漕ぎ着けた、という経緯があるためか、1980年代の作品でもとりわけポップな楽曲が多く含まれつつ、しかしながら演奏の組み方の独特さはやはり異形な1980年代ムーンライダーズしている、そんな闇も哀愁も含んだキャッチーな作品。初心者に勧められることも比較的多い作品かも。今の耳で聴くとポップさがやや野暮ったく聴こえるかもですが。

冒頭の楽曲から音もメロディも明るいけど、曲初めのノイズからして蠅の羽音を模したノイズで、サビに入る時も変な転調をかます鈴木慶一作曲の『僕はスーパーフライ』で、一筋縄で行かない。ミドルエイトの無理矢理三連符のコーラスが入るところとか奇妙さが渦巻く。2曲目『青空のマリー』はかなり真っ当な1980年代式ギターポップな白井良明曲。月曜日から日曜日まで順番で歌っていくスタイルはThe Cure『Friday I'm in Love』に先駆けてる。白井はもう1曲、彼の生涯の代表曲となる『トンピクレンッ子』を書き、まさに青空のようなポップセンスをのんびりとはしゃぐ歌詞とともにアルバムにもたらしている。青空っぽさが最も屈託なく出てるのは彼の曲だろう。

アルバム後半はかしぶち哲郎曲『二十世紀鋼鉄の男』で幕を開け、メジャー調の朗らかなポップさを持ちながらも基本エフェクトの掛かった声や変なリズムの変化など、トリッキーに進行しながら壮大さも併せ持つ楽曲。彼はさらに作曲を鈴木慶一・岡田徹と共作した『O.K.パ・ド・ドゥ』で、今度は陶酔的なコーラスワークと延々と同じ音を反復する伴奏で、甘く夢見心地でちょっとおセンチなポップスを作っている。アルバム終盤は何度も曲調を変えながら絶望的なメッセージを掲げる、段々情緒がぶち壊れつつある鈴木慶一の歌詞が光る『物は壊れる、人は死ぬ 三つ数えて、目をつぶれ』でアルバムに異様な影を挟み込んだ上で、最後は鈴木博文渾身の、哀愁に満ちたループ感が物寂しさを遠くまで響かせる『くれない埠頭』で穏やかに、名残惜しそうに終わっていく。彼が感傷に全振りした歌詞を書くとこうなるのか、という事例。

吹きっさらしの 夕陽のドックに

海はつながれて 風をみている

行くあてもない 土曜のドライバー

夢をみた日から きょうまで走った

残したものも 残ったものも

なにもないはずさ 夏は終わった

『くれない埠頭』より

このアルバムもやはりSpotifyにはなくApple Musicにはある。何故なのか。

9. 『AMATEUR ACADEMY』(1984年8月)

シックな黒に自転車という、普段よりもややスポーティー気味に見えるジャケットが暗示するのは、珍しく外部プロデューサーを立て、更に当時プロデューサー業で成功していた白井良明をアレンジのまとめ役にして、ややシャープな音数・録音で統一された、しかしどこか密室的な、少しだけ密室ファンク的なテイストさえあるような、不思議なレコードだ。音の抜けはいいのに密室的、というちょっと奇妙な状況が起こるのがムーンライダーズらしさか。

どこかSFじみた世界観も作中にはあり、曲名は全てイニシャルめいたローマ字で形作られる。冒頭『Y.B.J』の緊張感はディストピアSF映画のオープニングかのようなレトロフューチャー感が渦巻く。鈴木博文の『30』の軽くR&Bなテイストは新鮮で、ギターもファンクなカッティングを連発する。そこから鈴木慶一による年齢差カップルのドロドロ地獄具合を歌う『G.o.a.P』の密室ファンクっぷりはある意味Princeにも通じるインモラルさがある。清らかなメロディとアレンジの『B TO F』も副題に「森へ帰ろう〜絶頂のコツ」とあり、本作は全体的にエロティシズムを意識した作品になっている。かしぶち哲郎曲で密室で怪しく蠢くような『S・E・X』なんてものもあるし。

アルバム後半は、ラップを取り入れた『M.I.J.』も悪くない*3が、特に終盤3曲の流れが見事で、白井良明・鈴木博文コンビの曲にかしぶち哲郎が艶やかな歌詞を載せた『D/P』の美しいメロディはこの曲らしいスッキリした密室感の中でとても可憐に響く。そこから鈴木慶一のオブセッションに満ちた歌をThe Beach Boys風の分厚いコーラスで包んだ『BLDG』は本作で一番内向きな闇を広げていく。そして最後、鈴木慶一のペンに岡田徹が協力した『B.B.L.B.』の、これまでの密室の抑圧感が夜空に溶けていくかのような感動的なバラードの存在がとても光る。曲調の変化を繰り返しつつ、そこに歌詞の流れとともに祈りのようなファンファーレがついて回る様は感動的。アダルト・チルドレンや性自認の問題などを丁寧に扱った歌詞には狂気的な面は無く、現代でも非常にクリアなエピソードが綴られている。

前作からレーベルを移籍し、これまでよりも売れる作品にすべく外部プロデューサーを招集したものの、本作の制作は結局拗れに拗れ、500時間ものスタジオワークが繰り広げられたとのこと。その甲斐もあって、彼らの中では割と売れた方の作品になったらしい。ブラコンを捻じ曲げすぎた不思議な作品として位置付けることもできるであろう面白い作品で、彼らの作品でもちょっと特殊な性質がある。そしてこれもやはり、Apple MusicにはあってSpotifyにはない。

空の彼方で追憶と口づけ めぐり逢いの楽園をさまよい

そして僕は街にダム 作って

そして貴方は夜のパール 身につけ

また旅に戻る

『D/P』より

10. 『ANIMAL INDEX』(1985年10月)

前作の長期間にわたるレコーディングと、その後にシングルで出そうとした『DON'T TRUST OVER THIRTY』の150時間にわたるレコーディングが頓挫したりもあって疲弊し切ったバンドはまたレーベルを移籍、そして、メンバーそれぞれが個人作業したトラックを持ち寄って鈴木慶一が取り纏めていく、というおよそバンドが崩壊してしまいそうな手法により、逆にこのバンドの様々な特性が異形の形態のまま記録された、彼らの最高傑作に暫し挙げられるこのアルバムが完成した。*4メンバー全員がキレッキレの名曲を投入している本作は、確かにムーンライダーズの多様性を最も体現したアルバムと言えるかもしれない。

本作の制作によって精神がボロボロになった鈴木慶一は、まさにそのボロボロ加減が垣間見える、アルバム冒頭の『悲しいしらせ』とアルバム末尾の『歩いて、車で、スプートニクで』を制作。前者はまるで人工的に作られた天国のようなサウンドと、曲調の変化を経て悲しみから最後ヤケクソのような躁状態に至る様が痛々しい。後者は、どこかの民族音楽を借用してSF的な無情感の滲むサウンドに落とし込んだみたいな、怪しいメロディの中に不思議な優雅さが揺れる楽曲。彼のボロボロの精神状態は更に、岡田徹作曲の『夢が見れる機械が欲しい』において、実に危うい歌詞と不穏極まりない神経が静かに壊れてしまったかのようなトラックで綴られる。非人間的なサビのフレーズは強迫観念に満ちていて、作曲者も何でこんな曲を作ってたんだ…間違いなく名曲。

各メンバーの特性がスコーンと出た楽曲が多いのが本作の魅力。白井良明の『犬にインタビュー』は、1980年代的な透明感のあるファンクネスが自在に変化するクリーンなギターカッティングとともに練られて、その上を飄々とした歌が流れていく。2曲目として嬉しい爽やかさだけど、歌詞はひどい抑圧を受ける元野良犬が、抑圧の末に力なくなっていく姿を冷徹に描写する。かしぶち哲郎は後半にて、彼の代表曲のひとつとなる『Frou Frou』を投入。大袈裟なシンセサウンドとプリップリの1980年代ドラムが彼のセンチなメロディと不思議な勢いで包まれた、奇妙にして爽快なロックンロール曲だ。このバンドがやるロックンロールはここまで変になる!鈴木博文の『駅は今、朝の中』がまた、彼のロマンチシズムに満ちたメロディや曲構成が当時のメカメカしいバンドサウンドの躍動感を重く引きずる様に独特の情緒が生まれた名曲だ。彼は武川雅寛作曲の『僕は走って灰になる』にも歌詞を提供し、これまた壮大なサウンドが延々と展開した後に、風が駆け抜けていくかのように綴られる歌詞がとても印象に残る作りとなっている。『夢が見れる〜』『Frou Frou』『駅は今〜』『僕は走って〜』『歩いて〜』と連なっていくアルバム終盤は、彼らのキャリアでもとりわけ名曲が集中するゾーンと言えるだろう。

幸い、本作も次作も、Apple MusicでもSpotifyでも聴ける。なのでどんな環境でもとっつきやすく、そして早々にキャリアの最高峰を浴びることができるので、個人的にはやっぱり最初はこの2枚を聴くのをおすすめする。

つまづいて大切なバラの茎折った

血迷って はいたツバは飲み込めねぇ

天使を連れてきてよ ねぇ兄貴 気分を戻したいんだ

そして 馬鹿でまぬけな このボンクラ頭 神に捧げよう

君は天国を 知らないまま 暮らしてく

君は地獄を 知らないまま 暮らしてく

悲しい知らせがあるよ 今日 ボクが死んだ

『悲しいしらせ』より

11. 『DON'T TRUST OVER THIRTY』(1986年11月)

バンド結成10周年の年に、彼らはシングル『夏の日のオーガズム』(6月)、ライブ盤+αの『THE WORST OF MOONRIDERS』(9月)と立て続けにリリースし、活発なライブ活動もし、そして最後の気力を振り絞った本作をもって、バンド始動後初の活動休止に突入する。つまり本作が、前人未到の1980年代ムーンライダーズの果てしない袋小路の最深部。そう思うと、メンバー6人で怪しいパイプを吸うジャケットが意味深に思えてくる。

通称「ドントラ」の本作は、マンネリ化防止のためか各メンバーにそれぞれの得意分野の禁止令が出され、その中で制作が行われているが、その割には楽曲の水準が単純に前作にも劣らぬほど高く、ギリギリの緊張感の中でタイムレスなポップから破滅的なファンク、ファンタジックな音響作品まで生まれ出てきている、という、活動休止前に出せるものを出し尽くしたかのような濃い作品集になっている。混沌としていながら不思議と作品としての統一感を感じさせるのはムーンライダーズマジック。

冒頭には、過密スケジュールにより歌が載せられずインストになったというかしぶち哲郎の『CLINIKA』が登場。のちに発表された歌あり版を聴いてもなお不思議な、初期の別の国のファンタジー感が返ってきたような楽曲。そして2曲目で、このバンドの代表曲のひとつで屈指のポップさを誇る『9月の海はクラゲの海』が現れる。盟友のサエキけんぞう氏によるシンプルな単語の裏表を対比させた歌詞に絶妙なイノセントさが宿っていて、岡田徹の屈指のメロディとこの時期的なメカメカしいサウンドとが化学反応を起こした、エヴァーグリーンな名曲。アルバム前半はその後かなり実験めいた曲が続き、特にこの時期ボロボロの果てだった鈴木慶一が書いた『マニアの受難』は、彼のフリーキーさとポップセンスとが本当にギリギリの地点で形になったような、様々に目まぐるしく変化する展開に驚かされる名曲。

アルバム後半は、かつて没になった『DON'T TRUST ANYONE OVER 30』が満を辞して登場し、完全に機械的に駆動する奇妙なファンクネスに、鈴木博文による歌詞の奇妙な光景の中に苦しさと哀しみが躍動し、そしてそれをブッ壊れた鈴木慶一のボーカルがブン回していく、こんなのこの時期のこの人たちしか作るはずのない異形さの極みのようなナンバー。終盤の完全に壊れ切ったボーカルがひたすらヤバい。ここからまた名曲が続き、鈴木博文による叙情的な『ボクハナク』は、威風堂々としたポップさの中で弟子のカーネーション直枝政広(当時は“直枝政太郎”名義)との師弟デュエットを実現させている。武川雅寛による『A FROZEN GIRL, A BOY IN LOVE』もまた、ひどく凍てついた空気感をサウンドで表現し、その凍りついたような空気の中を辿々しく進行していくメロディが極限のロマンチックさを描き出す、もしかしたら彼らの楽曲で最も美しいかもしれないナンバー。最後はやはり相当に壊れた鈴木慶一が、その心境を壮絶に病みきったバラッドとして形にした『何だ?この、ユーウツは!!』で締められる。ここぞとばかりにメタルなギターがあちこちで噴き出す様には、まるで後の筋肉少女帯みたいな印象さえ受ける。

アルバムとしての体裁は、おそらく『ANIMAL INDEX』の方が整っている。しかし、この『ドントラ』はその構成上も千々に乱れ切った中で時に奇跡的なポップソングが飛び出してくる、その構成自体に激しくエモーショナルなものがあり、個人的にもこの2枚の甲乙は付け難い。

僕のことなにも話さずに 僕のこと全部伝えたい

I want, You want, I want

あまりにも君が気になって そのくせにいつも傷つける

I don't, You don't, I don't

子供みたいに愛しても 大人みたいに許したい

『9月の海はクラゲの海』より

おとといの夜 行為を終えて

女房に言った きみを愛してる マイ・ラブ

だから ぼくの好きにさせてくれ

冬の海まで車をとばして 24時間 砂を食べていたい

長い線路をひとり歩いて そっと枕木に腰をおろしたい

『DON'T TRUST ANYONE OVER 30』より

④ 1990年代のムーンライダーズ

この時代の作品はとにかく白井良明が一生懸命バンドを牽引している印象があります。メロディの形式にしても音質的なものにしてもガラッと様変わりしてきた1990年代に上手く順応出来たのが、ずっとプロデュース業で鍛えられた彼だったのかな、と思いました。この時期、特にかしぶち哲郎楽曲が目立たなくなっていて、歌謡曲のフィールドを得意とする彼には辛い時期だったんだろうか、と考えてしまいます。

この時期の作品はサブスクには『最後の晩餐』と『A.O.R』しかないようです。この辺の事情もまた、この時期の彼らの作品の再評価がし辛くなっている要因なのかもしれません。

12. 『最後の晩餐』(1991年4月)

活動再開後一発目のアクションが本作のリリースで、先行シングル等も無しにドン!とかます感じがムーンライダーズ。作品としては、加齢による立場の変化や、社会的な様々な大変さを描くようになった歌詞を、それぞれのメンバーが最もメロディアスな部分を拠出したような曲に乗せて作り上げたアルバム、といった趣。

当時鈴木慶一が「最近興味がある音楽はハウスしかない」と発言していて、リズムはそういう感じの打ち込みが多用されている。リズムひとつひとつから手探りでやって異形のものになっていた1980年代作品と比べると、時代と横並びのガジェットを用いてるだけ、感はある。なんでロックな『Who's gonna die first?』までハウスのリズムなんだ…。しかしその分、メロディが際立つ作りにはなっている。1980年代の密室的なミックスと打って変わった晴れやかなサウンドも鮮やかに響く。

XTCのAndy Partridgeのアナウンスがされる前奏曲めいた1曲目を経て、実質的な活動再開1曲目となる『Who's gonna die first?』が始まる。白井良明作曲のこの曲だけ本作で例外的に、ロックなギターが鳴り響き、鈴木慶一がフリーキーさを挑発的に振り回すロックナンバーになっている。「誰が最初に死ぬ?」という挑発的なタイトルに対し、家庭内での息子や娘が思うようにいかない歌詞になっているのは彼ら的なズラし方で、作詞は鈴木博文。彼らが流石なのは、そんな曲の次に、本作で最もThe Beatles的な端正なポップさとそれっぽいアレンジを持った『涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない』をすぐに持ってくること。岡田徹のポップス職人としての腕前と鈴木慶一による惨めさ全開ながらだからこそ胸を打つ歌詞が美しく調和した、王道ど真ん中を行く名曲。なんでこれで売れんのだ。1990年代的な垢抜けたフォーキーなポップさをサラッと出す白井良明の『Come sta, Tokyo?』も軽やかに駆け抜けていく。

鈴木慶一はこの時期難聴に悩んでいて、メロディアスな曲が多い本作で歌の音程を取るのに苦しんでいる節があるが、それでも全曲のボーカルを務め、自作曲も丁寧なバラッドに現実的な目線の歌詞が乗る『犬の帰宅』、変なサイケさとピースフルさを持つ『はい!はい!はい!はい!』、そして活動休止期間を経たことの重みを一人で背負うような『10時間』を書き上げている。後の鈴木慶一の他人への提供曲で多く聴けるピースフルなホーンアレンジはこの時期に原型が固まったように思える。あとは、鈴木博文作の彼らしい屈託に満ちたブルース感が滲む『幸せな野獣』、かしぶち哲郎作の彼らしいマイナー調始まりのメロディを1990年代式にリファインした『プラトーの日々』、武川雅寛作の彼らしい牧歌的アレンジが光る『Highland』といった楽曲が並ぶ。

ムーンライダーズ各メンバーの「いい歌」が聴きたい人には、本作はうってつけかもしれない。サウンドの驚きみたいなものを求めなければ、本作は曲の粒が揃った名作だろう。

もし君が年老いて 動かなくても

ぼくは死んでゆく わけにはいかない

人とくらべてみると しあわせ ちょっと足りないけど

すてきな店や街 ビーチやゲレンデ 知らないけど

涙は 悲しさで出来てるんじゃない

『涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない』より

www.youtube.comこの複雑なアレンジの楽曲を難なく、同機抜きでライブで演奏してみせる演奏能力。

13. 『A.O.R』(1992年9月)

いわゆる「アダルトオリエンタルロック」という意味のAORをもじった形のタイトルをしたこの作品は、岡田徹・白井良明の2名で全体をプロデュースした、当時の音楽界のサウンドの質感に揃えたようなツルッとしたサウンドでムーンライダーズ流ポップスの数々をコーティングした作品集、となっている。本作も鈴木慶一が全編で歌唱を担当し、ハウスビートの上で時にメロディアスに時に憂鬱げに歌い続ける。サウンドで驚かせてくる局面は前作よりマシだけどそれでも限られ、今作もメロディと歌詞に乗れるかどうかが評価に大きく影響しそうな作品か。

冒頭の『幸せの洪水の前で』からかなりいかにもなAORサウンドが展開され、逆にびっくりする。けど、本作最大の聴きどころは次の、1990年代の彼らを代表する名曲『ダイナマイトとクールガイ』だろう。当時流行していたニュージャックスウィングの形式をただ取り入れるだけでなく、その上で彼らだからこその物悲しくもファンタジックな物語を描き出すのは流石の、作詞:鈴木慶一、作曲:岡田徹による大名曲。特に最後のサビが終わった後の長い元のAメロの展開の叙情性が素晴らしい。ちゃんとシングルも切られたのに、なぜこれで売れない…。続く『シリコン・ボーイ』は『ヴィデオ・ボーイ』の1990年代版という感じ。音がツルッとしすぎて元のゴツゴツさが懐かしくなる。

本作は鈴木慶一により作詞された楽曲が多く、1990年代ナイズドされた楽曲で彼の悲哀の籠った歌を聴く、という趣向が結構メインなのかもしれない。かなりエレクトロなサウンドを展開しサビとオンオフの構図を作るかしぶち哲郎曲『WOO BABY』はこの時期のサウンドの取り組みが見事にマッチしている。歌詞に鈴木慶一が関わらない楽曲は2曲とも鈴木博文の作詞・作曲で、この2曲がいい具合にアルバムで異彩を放っている。両方とも終盤での登場なのが惜しまれる。『レンガの男』はハウスのビートがかなり攻撃的に活用され、左右チャンネルを行き来するギターリフも格好いい。少々野暮ったいハウスビートも気にならないやさぐれ感があり、間奏の盛り上げ方はギャグみたいに聴こえて楽しい。そしてアルバム最後を飾る『月の爪』は、圧倒的に毒々しい闇の雰囲気が楽曲から匂い立つ、怪しいロマンが華麗に羽根を広げた名曲で、本作の前提の完全な例外。彼らの楽曲でハウスビートの無機質さが最も効果的に使われた楽曲ではないかと思う。こういう不穏なまま進行するコード感を実は鈴木博文が得意としていたことの、ムーンライダーズ上での最初の現れかもしれない。そういえばムーンライダーズもまた闇のロックバンドだった、と思い出す瞬間。

鈴木兄弟だけで歌詞が書かれたアルバム単位の作品はおそらくこれが唯一だろう。意外と特殊な要素のあるアルバム。この後彼らはまたレコード会社を移籍し、ついでにハウスビートオンリーなサウンドからも何故か脱却する。多分、2作続けてやったから飽きたのかな。

照らされた爪 考える月

交じりながら 落ちていく夏

傾く夜に だきしめ合った

胸の奥の白い空き地に 柵をたててきみを飼いたい

豚のように

橋の上を吹き抜ける 風は窓をきしませて

きみの骨がささやいた 十分な愛などないと

『月の爪』より

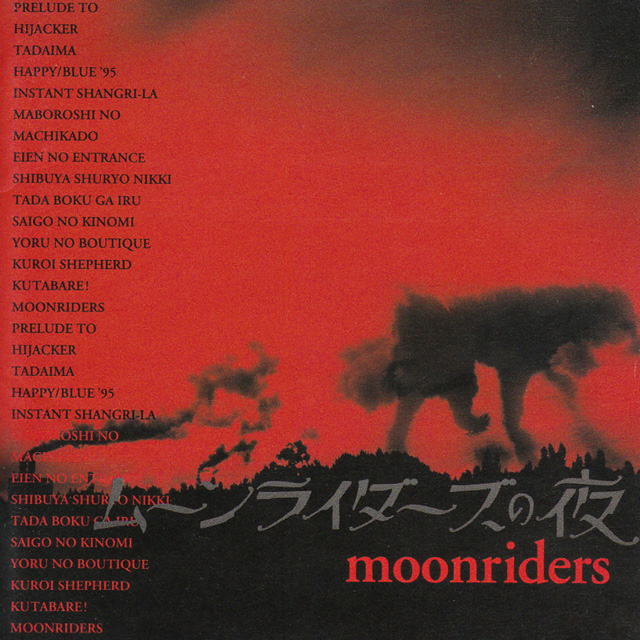

14. 『ムーンライダーズの夜』(1995年12月)

1990年代の彼らの作品で最も難解で奥行きが深いのはこの作品だろう。何せリリース時期が1995年の12月。阪神大震災とオウム真理教の事件があって、エヴァンゲリオンで、ついでにメンバーの一人が実際にハイジャックに遭う、という危機さえあった、他方でレーベルを移籍して精力的に作品リリースをした*5後の、激動の1995年の果てに届けられたこのアルバムは、70分超えという彼らのオリジナルアルバム最長の尺を有し、そして楽曲のあちこちに現実の混沌とした状況から影響を受けたと思しき歌詞の楽曲が所々に噴き出す、タイトルのとおりに闇が深い作品になっている。正直重たくて、実質最終章の感動的な『黒いシェパード』に辿り着くまでが長く、その後のボーナストラック的な2曲も、せめて『Damm!〜』の片方だけで良かったんじゃないか…と思ったりもする。

本作はオープニングからして厳かで、実際に起こったメンバーのハイジャック遭遇を受けた、3分以上の前奏曲『PRELUDE TO HIJACKER』から、そのままドラムレスの壮大なバラッド『帰還 -ただいま-』に繋がる時点でかなり大仰な始まり方。続くのは白井良明作曲のシングル曲『HAPPY/BLUE '95』。バンドサウンドに回帰した、ギターロックバンドとしての彼らの側面にはじめてフォーカスした楽曲。ギターロックの上にストリングスが鳴りまくるのがこのバンドの反則なところ。これも6分に迫る尺で、重い。1990年代的な重さを感じれて、案外このバンドも時流に乗ってたのかも、と思える。続く鈴木慶一の『Instant Shangri-La』も5分半を超える尺で、オウム真理教の事件を受けたと思われるコミューン幻想に触れた、様々な意味で重たい楽曲。久々に岡田徹が自作曲を自前のダミ声で歌う『まぼろしの街角』でちょっとホッとするけどこれも真面目に考えるとそこそこ重たい。かしぶち哲郎作品でポエトリーリーディングな『永遠のEntrance』も6分超え、その後の作詞:鈴木博文・作曲:白井良明の『渋谷狩猟日記』に至っては7分越えで、白井良明の剽軽な声でドロドロした猟奇的な歌詞を畳みかける様子に、本作はやっぱり何かタガが外れた作品なんだな…と怖くなってくる。

武川雅寛作曲の彼らしい素直なトラッド調の『最後の木の実』が4分半程度で終わってホッとしてるのも束の間、アルバムは最深部の鈴木慶一作詞作曲『夜のBoutique』に突入していく。尺は8分半越え!もう本当に徹底的にやろう、ということらしい。冒頭からポエトリーリーディングにしても気味の悪い言葉の並べ方で、この年を生きて様々な電波を受信した彼の毒々しさが言葉でも神経質で静かにノイジーなサウンドでも混沌のまま放出され続ける。3分を越えて曲調が変化し、優雅なワルツ調のバラッドに移行して、最初のサビを超えた後は押し潰されたようなシャッフルビートに移行し、最後は急にどこかの田舎の民謡じみた歌に変化し、しかし内容をよく読むとやっぱり狂気に満ちた内容で、何も平和なところのないまま8分半超えの楽曲は終わる。

ここまでズタボロな詩情に付き合ってきたリスナーに最後、美しく雄大な『黒いシェパード』が降りてくる。作詞:鈴木慶一・作曲:岡田徹の、痛切な問いかけが優しい民謡調の演奏の中に消えていく、この曲がここにあるからこそここまでの重さが許されるんだろうと思うほどの名曲で、終盤のこのバンドらしい合唱が非常に感動的に響く。この最終章の後は、自らに「くたばれ!」と言い放ちながらも愉快なワールドミュージックのジャムを展開する『Damm! MOONRIDERS』で彼ららしい病んだジョークの効いた楽しさの中で終了…で十分なのに、そこに更にシングルで出ていたコミックソング『冷えたビールがないなんて』まで付いてきて、余韻は一気にブッ壊される。流石にこれは要らない…1990年代のボーナストラック文化が生んだ残念な悲劇では。

流石に重い上に、時期が悪いのか録音の感じがちょっと古くなってる感触。しかしながら、1995年の空気をこれでもかと詰め込み、それまでのヤケクソなドロドロを最後『黒いシェパード』で吐き出す構成は見事で、彼らの作品に慣れてきたらぜひ手に取って欲しい作品。とはいえ本作から『Dire Morons TRIBUNE』までの作品はサブスクがないけど。

みちづれよ 答えろよ 悲しみや 重い荷を

はずしては 人の子は 生きて ゆけるだろうか

悲しみよ よう聞けよ 一行の詩 残せたら

山が燃え 沈んでも 生きた事に なるだろう

川の始めの 一滴を目ざして

一行を吐く君に吐く歌

『黒いシェパード』より

15. 『Bizarre Music For You』(1996年12月)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8306720-1459031162-5531.jpeg.jpg)

クソ重たい前作をリリースした次の年がバンド20周年の節目であったため、10周年時はそれどころじゃないくらい多忙で活動休止した彼らはこれを今度こそ祝わんとまた精力的に活動し、1年スパンで本作を完成させた。本作の後にまたレコード会社を移籍してしまうけど、この2年くらいの短いファンハウス時代にはアルバム2枚とミニアルバム2枚とシングル5枚という怒涛のリリースを行なっており、それらは皮肉の効いたタイトルのベストアルバム『短くも美しく燃え』で纏められている。しかしこの辺はそもそも廃盤で、サブスクにもないので入手しづらい、というオチがつく。それにしても犬が好きなバンドだな。

周年アルバムということで、様々なゲストを呼んだり、過去の曲に引っ掛けたファンサービスがあったり、全体的にポップだったり、自作曲を作曲者自身が歌うことが多かったり、といった、フラットな作りになっている。流石にネガティブは前作で吐き尽くした…と思わせておいて、案外その手の曲も入ってはいたりする。でも、作品全体に危うさが漂うほどのことはなく、全体的にどこかピースフルな雰囲気ができてしまうのは、この後の『MOON OVER the ROSEBUD』にも通じる、やむを得ない部分か。

作曲者別で見ると、岡田徹と白井良明の名前が目立つのが特徴。特に白井については自らボーカルを取ることも多く、本作前半で3曲もボーカルを取っている。うち2曲は彼以外が歌詞を書いてるというのも不思議な感じ。他メンバー作曲の楽曲はアルバム後半に回っている。何でだろう。

冒頭は鈴木慶一作詞・作曲の、『Damm! Moonriders』等と似たような陽気なトラッド調のサウンドでポップに駆け抜けていく『BEATITUDE』で始まる。どことなく周年アルバムならではの祝祭感が出てる。その後は、岡田・白井両名のポップセンスが生きた楽曲が連なっていく。『愛はただ乱調にある』〜『君に青空をあげよう』の3曲はどれも何故かリズムが打ち込みという共通点がある。『Happy Life』は作詞:鈴木慶一・作曲:白井良明で、歌をこの二人で歌い分ける少しユニークな楽曲。でも、前半のピークは、何故か前作的なジャンクな重さを引き継いできた『ニットキャップマン外伝』で、白井良明作曲・歌唱ながら、作詞:鈴木博文ということで、ラップ調で吐き出される言葉の節々にしみったれた毒々しさが漂う。

先行シングルとなった『ニットキャップマン』は作曲は岡田徹でカントリー調のポップさが流れていくが、歌詞は糸井重里で、昔はフーテンとか言われてた、今はホームレスと言われる人との交流を綴った歌詞は、正直今読むとちょっと倫理的にキツい。おおらかな時代だったというか、作詞者の特性というか。前述のとおりその後は作曲陣も増え、鈴木博文が作曲に絡み歌も歌う『僕は負けそうだ』はいい具合にいなたいロックサウンドと程よいブルージーなポップさの中で、再び直枝政広とのデュエットを実現している。かしぶち哲郎作詞・作曲・歌唱の『ガールハント』は急にそこだけ大瀧詠一か?みたいなオールディーズポップな世界観を展開する。彼は終盤でも可愛らしいクリスマスソング『スプーン一杯のクリスマス』を作曲している。作詞は鈴木博文。アコースティックなアンサンブルの『風のロボット』は武川雅寛作品で、らしさがとてもある。そんな後半にあって、トラック自体はトラッドな演奏が映える爽やかな曲調ながらも一部ボコーダーで歌われる『オー何テユー事ナンダロウ』は鈴木慶一作詞作曲で、過去曲を否定するような歌詞は前半はネガティブさがタチ悪く入り込むが、後半の船の話は、どことなくこの12年後の彼のソロ作『ヘイト船長とラブ航海士』に繋がる話のようにも思える。よく読むと客観視が出来ててそこまでは病んでない。少なくとも前作やこの後の『Dire Morons〜』の頃よりは全然平気。

最後にはある程度の無音の後にボーナストラック的に細野晴臣が走ってきて、『はらいそ』の最後でやったのと同じことをして去っていく、という遊びまでついて作品は終わる。このユルさは周年アルバムならではって気もする。

橋の下のバラックは 何度も何度も洪水で船になった

大戦終わって十年後 生まれた子供を夕陽の中で抱いた

辺りは一面 すすきが揺れる 川辺の風に

倒れて座り込んで ささくれだった日焼けした指

赤土をつかんで食べた

はしっこの町に冬が来ると おそらく古い話だけれど

その人の後ろ姿ばかり思いだしてしまう

ドラム缶 産湯に 価値観 育てた

『ニットキャップマン外伝』*6より

16. 『月面讃歌』(1998年7月)

17. 『dis-covered』(1999年11月)

この2枚は一度に説明した方が絶対分かりやすいのでそのようにします。

今度はソニー系列のキューンレコードに移籍したムーンライダーズ。早速リリースを発表されたアルバム『月面讃歌』は、前作のゲスト多数参加に飽き足らず、ムーンライダーズで演奏し録音したアルバム収録楽曲を全て若手アーティストに投げて、リアレンジや場合によっては演奏ほぼ全部差し替え、といった形で製作された「あらかじめリミックス仕様」なアルバムで、割と全編ポップな作り。サウンドのマンネリ化を避けたかったのかもしれないが、かなり思い切った手法で、歌詞も外注が多く、一体これは何なんだ…?何を聴かされているんだ…?という困惑が今でも抜けない。

冒頭の『Sweet Bitter Candy』は白井良明主導のポップなギターロックナンバーで、ここでは当時奥田民生のバックを務めていたDr.Strangeloveの演奏にほぼ置き換わっていて、ストレートな爽やかさ・いなたさが生まれている。鈴木慶一と白井良明でボーカルを歌い分けるのも楽しく、そして歌詞や間奏のギターソロのコード感はなかなかに切ない名曲。しかし、全曲こういう風に解説をしてるととても長くなってしまう…。他に注目のトラックは、演奏が全てD.M.B.Qに差し替えられ、ドスの効いたハードなギターサウンドとどっしりしたグルーヴがポップな歌メロと壮絶にハドルする『月曜の朝には終わる取るに足りない夢』が壮絶で、後述の元トラックと聴き比べると笑っちゃうと思う。はじめから歌詞を曽我部恵一に依頼した『恋人が眠ったあとに唄う歌』は斉藤和義がアレンジ。元曲よりもハキハキとした演奏になっている。

それで、しかしムーンライダーズ、まさかの本作のみでまたレーベルを移籍してしまい、その移籍先においてリリースしたのが、若手に投げる前の自分たちの演奏録音をそのまま収録したアルバム『dis-covered』という訳。なんでレーベル変わってからそうやって出すの…。こちらの『Sweet Bitter Candy』も彼らなりの朗らかな演奏が詰まっていて、特に当代サウンドをプロデュース業で十分に熟知していたであろう白井良明ワークが光る。

ただ、『dis-covered』を聴いてて思うのは、確かにどの曲も演奏も纏まっているけど、でも完全に1990年代的バンドサウンドの枠に収まってて地味で、マンネリに陥っているようにも思えること。それはおそらく、彼らの作品の中でもとりわけ中庸な楽曲ばかりが集まってしまった事情もあるのかもだけど、それにしても平坦な作品で、これは全曲他人に投げてどうにか刺激的なものに作り替えてくれ、と思うこともありそうだな、と思った。逆に、よくここから次作『Dire Morons〜』で一気に尖ったサウンドと楽曲を取り戻したな…ということも思った。また、どっちのバージョンを聴いても中途半端にレゲエ要素が注入された変なサウンドしてる鈴木博文作詞作曲の『ぼくは幸せだった』は、本作でも特殊なシュールさを持った曲だったんだな、と分かる。なんだこれ。

この2枚、いまだにどう付き合えばいいのか困惑して持て余してる。いつか良さが分かるかな…。そもそもこの2枚を2枚としてカウントしていいのだろうか…水増しじゃないか…?

家に帰れない ポケットに小銭と 三人の写真

ボクは犬じゃなくて 誰にも 気づかれず 溶ける雪だ

触れることない星は 夜空の河の向こう

満月が真ん中で 明るすぎて

ぼくらのあいだ 距離がよく見えない

いつの日か 苦い思い出は

ロケットに乗せて飛ばせるような 男になる

キャンディ 夜が明ける

ゆっくり大人になってゆくぼくら

なにかを決めなきゃね

アルプスが遠くに見えたような気がして

電車に乗って 河を渡る

『Sweet Bitter Candy』より

www.youtube.comシングル版は白井パートを奥田民生が歌う。ただの奥田民生の曲じゃん…。

⑤ 2000年代前半・複雑さへの回帰

1990年代作品のどこかスッキリした分ややありきたりかな…と思えたアレンジから一転、ここからの2作は現代的な音質・ミックスに付き合いつつも、楽曲面・アレンジ面で一気に異形さを取り戻した、というより新たな異形さを獲得した時期だと言えそうです。打ち込みよりもバンドサウンドを軸に、どのように自身の神経過敏さを表現するかを、割と制約なしにぶち撒けた結果なんでしょうか。

18. 『Dire Morons TRIBUNE』(2001年12月)

2000年に6人のメンバーぞれぞれの自宅録音楽曲を持ち寄ったミニアルバムをリリースした後に取り掛かり始めたであろうと思われる、16曲68分という大作にして、尚且つ録音中に起きたであろう911アメリカ同時多発テロの影響を受けたかのようなダークで混沌とした世界観と、それに合わせたかのように過激さ・沈痛さ・終末感を急に獲得したサウンドが織りなす黙示録的作品。なんでそうなる。

ミニアルバムからの流れがあったからなのか、メンバーそれぞれ自作曲を自分で歌ってることが多いのも特徴的で、久々にメンバー各自の個性が濃厚に感じられる、と取るか統一感が無い、と取るかは人それぞれ。でも個人的には、まあ人によってはえずきそうなくらい濃厚だけど、もしかしてこれも最高傑作候補では…?と密かに思っている作品のひとつ。次作もそうだけど、『ANIMAL INDEX』並みに各メンバーの個性が高いレベルで次々に登場し、尚且つ本作はどこか全体が、911的な破滅の雰囲気に統一されてる気もする。それは本当に重たく、『ムーンライダーズの夜』にあった『黒いシェパード』の立ち位置の曲が本作に存在しないこともあり、もしかしたら本作がアルバム全体の雰囲気が一番重い作品かもしれない。

本作のいいところは、メンバー6人中5人がヘヴィで暗い、またはやたらとブッ飛んだ楽曲を提出していること。冒頭のラジオ放送みたいな短いトラックを経て、白井良明作詞作曲の『We are Funkees』からして、短いトラックのうちにトラッド調から異次元に発狂したようなサウンドに展開するブチ壊れたトラックで、本作の尋常でなさを感じさせる。そして、かしぶち哲郎作詞作曲の、本作のテーマ曲のような、闇の儀式めいた『Morons Land』の、怪物的な楽曲構成とそれに応える演奏がいきなり圧倒的。本作や次作で嬉しいのは、1990年代を通じてどこか脇役気味になっていたかしぶち哲郎や鈴木博文の楽曲が前面に立って強烈にリードしていくこと。かしぶち楽曲だと他にも中盤の軽やかなビートで駆けていく『Curve』も名曲で、上品な曲調と歌い方に反して、どこか機械的で冷たいトラックと急カーブでの事故を暗示する歌詞のダークさが実に本作的な塩梅。『Curve』で穏やかな歌声を提供する武川雅寛は曲としては唯一普段通りの穏やかさで押し通す『俺はそんなに馬鹿じゃない』を提供、サウンドには今作的な翳りがりつつも、アルバム後半でホッとできるような流れを直前ののんびりちょっとセンチなムードの白井良明曲『静岡』とともに形成する。

本作の主役は実は鈴木博文じゃなかろうかと思っている。アルバム中盤で披露される『Flags』はエコーな奥行きがややシューゲイザーチックなサウンドにしつつ、歌詞の上ではちょっと剽軽な自虐を歌うが、その有様は同時期に製作されたWilcoの『Ashes of Amrican Flags』と奇妙な共振をしている。また、重たい鈴木慶一曲の直後に、軽やかなジャムを変なボーカルで余計にユーモラスに綴った『Cheなんだかなあ』も、本作で貴重な風通しの良さがある。

鈴木慶一は本作でバンド史上でも最狂と言えそうな陰鬱さを発揮していて、彼の作詞作曲した曲は(短い『涙は俺のもの』を除き)どれも重苦しい。重苦しいだけでなく、まるでRadioheadと張り合おうとしているかのような厳かで強迫観念に満ちたサウンド構築は壮絶で、岡田徹・白井良明作曲の『天罰の雨』も含めて、本作的なムードを率先して描き出す。そのピークとなるのは終盤の6分半を超える大作『Lovers Chronicles』で、神経症じみたサウンドの中を音程の崩壊も気にせずにフリーキーにかつ絶望的に絶唱する鈴木慶一の姿には、ただならぬ事態を感じてしまう。時代の空気を受信したのか、とも思えるけど歌詞が妙に個人的な内容なことも、この曲の闇を捉え難いものにしている。『ムーンライダーズの夜』ならこの後『黒いシェパード』である程度救われるところだけど、本作はむしろ、暗く穏やかに沈んだフォークソングな鈴木博文作詞作曲の『棺の中で』によって、文字どおり本作のダークさが棺の中に仕舞われてしまう。最後の最後で岡田徹によるフューチャー感のあるディスコナンバー『イエローサブマリンがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』で終わることで後味の悪さは回避しているが、それでも徹底して救いの無い終わり方には、ひどくひりついた空気を感じる。

ともかく、案外闇のロックバンドである彼らのディスコグラフィーの中でも、とりわけ意味不明な闇を放っているアルバムで、ジャケットからもなんとなく重さが感じ取れると思う。しかし、年季の入ったその闇は独特の苛烈さがあり、そして割と本気で自身のバンドサウンド+ポストプロダクションでRadioheadと張ろうとしてたとしか思えないサウンドのダイナミズムや黙示録感に、ひたすらこのバンドへの認識を更新していくこととなる。カメラ=万年筆の佐藤優介がどこかで、並いる名作をよそに本作を推していたのも印象的。

こんな強烈なアルバムだけど、サブスクにないことだけが残念。今サブスクにないものの中では、これが一番惜しいと感じる。「『Yankee Hotel Foxtrot』に先駆けたポスト911の空気感の名盤」*7とかそんな扱いでもいいから、ぜひ再評価されてほしい1枚。

何かあった時 すぐに 簡単に

ひるがえすべき旗を持ってるか

ぼくのように 全て無能無知ならば

ひるがえすべき旗などいらない

空を飛ぼうとした者は みんな 深い森に落ちた

振るならばきみの膝を枕に 幸せで降参の旗を振る

『Flags』より

手のひらに咲いた 朝もやの花を

窓辺に置いて ドアを開ければ

腕にからみつく 夜がほどけない

心の中は忘れることばかり 今にも川が溢れるように

待ってばかりだった 日没を 庭に埋めてくれよ

夏になれば ぼくの代わりに ヒマワリが咲くだろう

どうしよう もう動けない

そうしよう きみに告げておく

『棺の中で』より

19. 『P.W Babies Paperback』(2005年5月)

めちゃくちゃ説明が面倒くさいけど、またもや大傑作。メンバーの子供時代へのノスタルジー等をベースにした、バンド演奏によるSFサウンドを展開した結果、手塚治虫のマンガみたいな「実際にはどこにもない」レトロフューチャー感が生まれてしまっている作品、とでも言えばいいのか。タイトルの「P.W」はポスト・ウォー、つまり戦後のベイビィブーム世代についての作品なんですよ、ということを示していて、そういう意味ではどこか後ろ向きというか内に篭った感じなのは確かだけど、その篭り方の表現力がハンパ無い結果、そのノスタルジー自体が奇妙なファンタジーとして成立してる。

本作もまた、各メンバーの特色が強く出た楽曲が多く、またそれぞれの自作曲を自分で歌う局面もとても多い。総じて穏やかな雰囲気なのに、「普通のバンドサウンド」を超えた奇妙な何かがどの曲にもあって、前作とはまた違った濃さがある。本作から自主レーベルからのリリースということもあり、日本に突如史上有数の複雑さと面倒臭さを有したインディーロックバンドが生まれてしまっている、という様相を呈している。

本作にはいかにもなレトロさの前奏曲を経た実質1曲目の鈴木慶一作詞作曲『Wet Dreamland』からしてなかなかに晦渋で、本作の敷居を上げてる感じはある。ストーリー性よりもイメージの浮かび上がる様をそのまま記録するタイプの慶一作詞と、アコースティックな楽器が目立つ割にやたら取り止めなくフワフワし続ける楽曲展開とが、穏やかなのに訳が分からなくて、しかしこれこそが本作の「ノスタルジー」の世界へのタイムトンネルの役割を果たしてる。その先にはレトロな童心を巧みに散りばめた岡田徹作曲のポップな『スペースエイジのバラッド』が可愛らしく始まる。でも音づかいが変だったり、終盤の語り*8だったりで、やっぱり一筋縄では済まない。真面目に全曲解説しようとすると書くべきトピックが多くなりすぎるタイプの作品だ。

このアルバムの圧倒的なのは『銅線の男』から4曲連続で名曲が連なる箇所。鈴木博文作詞作曲の『銅線の男』は、長い無国籍風イントロの後に、彼らしいゴツゴツとしたコード感にて展開される、バンド内Thom Yorkeの存在感を壮大に発揮しまくっている名曲。ギターサウンドの細やかな無骨さにタイトル的な銅線っぽさが実によく出ていて、ノスタルジーの世界に何ともな鉄臭さを添えてくる。この奇妙な大仰さから、一気にシックに抑制されたトラックの上に気品に満ちたメロディの展開される岡田徹作曲の『Bitter Rose』に繋がる展開は、いつ聴いてもゾクゾクする。この曲の圧倒的なサウンド構築美と歌詞の感傷さによる、その甘美さと苦味とのバランスは、聴いてて気が遠くなる思いがする。Arcade Fire『Wake Up』と似たリズムながら、あの曲のエネルギーの分を全て感傷のベクトルに振ったかのようだ。岡田徹の楽曲でも屈指の世界観では。そこから今度はかしぶち哲郎作詞作曲の、フワフワした昭和っぽさのイメージの中に寂しさが滲む『さすらう青春』の、ポップな楽曲にレトロさを極端にエンチャントしたエレポップ風味の軽やかさが駆け抜けていく。そして白井良明作詞作曲の、タイトルに反して彼のメロウな面を最大限に抽出したような『夢ギドラ85’』のセンチメンタルさとビターなコーダで、すっかり本作的なファンタジーにトドメを刺される。

アルバム終盤も、鈴木慶一の乱調具合を同じBPMのままどんどん変わる曲調で表現した『親愛なるBlack Tie族様、善良なる半魚人より』や、かしぶち哲郎の厳粛なゴスペルの空気で進行し戦時中の地獄に思いを馳せる『ひとは人間について考える』と、見所は多く、実質アルバム最後の武川雅寛作品『地下室Busker's Waltz』も、普通に作ればもっと爽やかなトラッド調になりそうなのに、ひたすら変に淀んだ音が入り続け、タイトルの感じに納得させられる。作品自体のコーダ的な最後の曲の末尾にわざわざ入れる必要なかったはずの不穏なノイズを混入させさえもして、妙な後味を残して作品を占めさえする。

基本穏やかなのに、音を細かく聴き込みだすとひたすら偏執的に編まれていて、完全に何かがおかしい、という本作は、その実は全然爽やかでない性質が晦渋すぎるように思える向きもあるだろうけど、この不思議に歪められたノスタルジーの空気にあてられると、相当に浸り続けられる沼が待っている。長閑で静かなカオス。

死にぎわキメれば 一生は御の字

自然体など 知らないままで

つきつめたらもたないよ 白と黒が混じる街を

バラ色と言い放って 逃げるのは もうやめてみよう

『Bitter Rose』より

俺たちは 見かけよりも ずうっと壊れやすくて

傷つきやすいんだから

特にこんな 気持ちが沈むような 曇りの日には静かに

狭い庭の隅にでも ほうっておいて欲しい

『地下室Busker's Waltz』より

サブスク環境は、Apple Musicにはあって、Spotifyにはない。ムーンライダーズはそういうのが結構ある。

⑥ 2000年代後半〜活動休止

インディペンデントな活動形態になったことで、かえって下の世代のインディーバンド等からの支持を受けるようになった時代の、そのポテンシャルを割と素直なバンドサウンドを活かす方面に使用した2作と、最後の最後にまたかなり訳の分からなさを放出して、しばしのお別れを困惑色に染めたであろう“元”ラストアルバムの時期です。

なお、ここから先3枚はApple MusicにもSpotifyにもどっちにもあります。よく考えたらこういうサブスクとかが始まる前に活動休止に入っちゃったんだなあ。

20. 『MOON OVER the ROSEBUD』(2006年10月)

濃いアルバムを出した1年後に周年イベントが来てまたポップなアルバムを出す流れがどこか1990年代半ばと似てもいるけど、こちらはインディーに降って資金力が変わったためか『Bizarre Music〜』の時みたいなゲストいっぱいの感じではなく、生のバンドサウンドをシンプルに活かし、ソングライティングで熟練さと哀愁と少しの奇天烈さを表現した楽曲群を全て鈴木慶一ボーカルでやり通す作品となった。前作や前々作の複雑さから離れた風通しのいいサウンドになっている反面、周年イベントもあるためか狂気成分は抑え目。その分アルバム終盤でとっておきの渋さを仕掛けてくるけど。

『ダイナマイトとクールガイ』をかつて作った作詞:鈴木慶一・作曲:岡田徹コンビで制作された続編『Cool Dynamo, Right On』がいきなりクライマックス的に響く。2000年代の彼らを代表する大名曲であり、イントロや間奏で少しの荒涼感・複雑性を見せつつも、メロディ部に入ると一気に夕暮れ色の哀愁が込み上げてくる様がやたらと感動的で、『ダイナマイトと〜』の続編的な歌詞にも、鈴木慶一だからこその現実と虚構の曖昧になる瞬間の感動的な様が見事に綴られている。

本作では鈴木慶一以外のメンバーの楽曲も、本作式のフォークロックな質感を軸に演奏されボーカルも鈴木慶一が一貫するため、各メンバーの個性が飛び出すというよりも、格別にノスタルジック過ぎないひとつのバンドの中庸なバンドサウンドに溶け込んでいく感じになっている。良くも悪くも突出してくる要素は特に中盤はそんなに多くなく、鈴木博文作詞作曲のよく聴くとそういうメロディをしてる『琥珀色の骨』も素直にフォーキーな美しさに彩られ、続くかしぶち哲郎作詞作曲の『Dance Away』では野暮ったいカントリー風味を伸び伸びと発揮していく。続く鈴木慶一作詞作曲の『ワンピースを、Pay Dayに』はしかしフォーキーそうな曲に偽装しつつ突如彼の狂気の片鱗を見せる展開にいつの間にか突っ込んでいくけれども。

本作では過去作のフレーズも色々出てくるが、随所で船や船乗りのモチーフが出てくる。時系列的に考えると、この後2008年の1作目を皮切りにリリースが連なる鈴木慶一ソロのシリアス三部作『ヘイト船長とラブ航海士』シリーズの伏線めいていると今更思った。かしぶち哲郎作詞作曲のゆったりした『Serenade and Sarabande』も同じモチーフだけども。

周年アルバムの割に歌詞には老境めいた視線がしばしば漏れ出すが、その渋みが特に終盤2曲でとても印象的に響く。両方とも6分を超える楽曲で、ここに力点が置かれている。鈴木慶一作詞・岡田徹作曲の必殺コンビによる『Vintage Wine Spirits, and Roses』は、場末のバーの隅で幻想に澱みつつ、時に覚醒したような真摯さを見せる楽曲展開がはっきりしたリズムチェンジを用いた組曲的な構造で、ほろ苦くも、どこか誇らしさも感じさせる形で鳴る。続く鈴木慶一作詞作曲『When This Grateful War is Ended』でまた、どこか別の景色に飛ばされるような感覚を覚え、しかもそれが室内楽から始まり、哀愁に満ちた歌ものの楽曲に発展し、かと思うとどこかのリゾート地でアンニュイそうにアコギを弾き語るような曲に変わっていく。この洒落た黄昏れかた。最後は何故か先行シングルだった『ゆうがたフレンズ』が、歌詞を分解してしまうような謎のダブアレンジで収録されている。何だこれ…?

個人的には、冒頭の感動的なポップさの割にその後はかなり渋めのアルバムのように感じられる。最後2曲の風景のように、ゆっくり時間を取って部屋かどこか景色のある場所でぼんやりしながら聴くのが一番いいのかもしれない。

不幸は ずっと 続いてもいいんだ

心の 傷は 塞がらなくてもいいんだ

小さな 幸せ なら手にしなくてもいいんだ

うなずく 君を 辿り着いたHeightsで

見つめているだけで Pansy

解き放たれそうだ 話を しよう 愛や恋じゃ ない 2人の 話

『Vintage Wine Spirits, and Roses』より

21. 『Tokyo7』(2009年9月)

こうして並べてみると唐突な、しかも何の衒いも無い、普通にメンバーが映ったジャケットが案外本作の特徴を示しているのかも。連続でメンバーそれぞれの曲を1曲ずつ配信リリースし続けたその直後にそれらの曲を全く含まない*9でリリースされた本作は、ムーンライダーズ史上でも最も普通にハキハキとロックバンドしてみせ、小気味良いロックも幻想的なサウンドも哀愁に満ちた情緒も何でも軽くやってみせるアルバム。音楽性とともにその思想も深刻に深淵に落ち切った彼らの場合、かえってこのくらいスッキリと当代風にロックすることで出てくる妙味さえあるように思えて面白い。勿論、当時の彼らの歳で当たり前に“当代風”ロックしてみせるのも中々なことだけど、前作で鈴木慶一をボーカルとしたバンド一丸となる要領を掴んだのか、無理をしている風が全く無い、余裕すら感じさせるのは流石。

冒頭からかしぶち哲郎作詞作曲『タブラ・ラサ』が、非常に軽快で鮮やかなおっさんインディーロックとして響く。ギターロックにストリングスや不思議キーボードが絡むバンドサウンドはこのバンドの独特の魅力がとてもナチュラルに出てくる。そういうのは一応PVが作られリードトラック扱いな『I hate you and I love you』なんかでも感じられる。シンプルなロックのビートをここまでこのバンドがやってみせるのは逆に異常事態な気もしてくる。後半で一気に曲調が変わるのはらしさがあるけど。

中盤辺りから、哀愁に満ちた楽曲構造やサウンドがよく聴こえてくるようになる。特に本作は、前年からこの年にかけてソロで『ヘイト船長とラブ航海士』『シーシック・セイラーズ登場!』と立て続けにリリースしてた鈴木慶一が引き続き絶好調なのか、最多の4曲を書いており、うち上記『I hate you〜』を除いた3曲は、ソロの空気を引き継いだような孤独感や寂寥感に満ちた佳曲を連発している。『Small Box』のメロトロン的な音色が不思議に響く様は後期The Beatles的な趣で、そこにしみじみと鈴木慶一メロディが、どこか虚無的な歌詞共々優しく空に染み込んでいく。また、穏やかなポップセンスにやるせなさを巧妙に忍ばせ、一瞬だけ地獄の淵の向こうを覗かせる、本作でもとりわけ鈴木慶一的な絶望が出た『本当におしまいの話』から、似たような曲調ながらより叙情的なメロディとアレンジをした『パラダイスあたりの信号で』の流れは、一人で勝手にアルバムの山場を作り出しているような状況にさえなっている。リズムが変わってメンバーの合唱が始まる場所の、せり出してくるような哀愁の様は、ここまで活動し続けてきたこのバンドだからこそ表現できるものだろう。

他のメンバーの楽曲も、純粋にバンドサウンド的なダイナミックなアレンジで躍動していくのが本作の良さだ。武川雅寛作曲(歌詞は鈴木博文)『ケンタウルスの海』で宇宙的に拡散していく雄大なサウンドとメロディが、一度だけ急にギターロックバンド的な疾走感で駆け出していく。フィードバックギターのイントロが本当にそういうのっぽい岡田徹作曲の『夕暮れのUFO、明け方のJET、真昼のバタフライ』は、それこそ曽我部恵一みたいにギターカッティングを爽やかに反復させメロウなメロディを展開させ高揚するポップでキャッチーなギターロックで、本当にいい意味ではっぴいえんどとかと同世代の人がする音楽じゃなさすぎる。白井良明作詞作曲の終盤の『旅のYokan』もまた、彼のメロウ方面のセンスをシックな形で3分弱に収めた佳曲。

そしてラストは、ここまで脇役気味だった*10他の5人のメンバーのボーカルも出てきて、同じメロディを1人ずつ順番に歌い継いでいく『6人の来し方行く末』で締められる。鈴木慶一による歌詞はそれぞれの歌い手の“らしさ"をそれぞれの誕生月に掛けつついい具合に表現するし、岡田徹による楽曲は同じメロディを様々な楽器アレンジの入れ替わりで感動的に彩っていく。作曲者本人の控え目なボーカルの場面でドラムが遂に登場し大変エモーショナルになっていくは、そのシャイなのかそうでないのかな展開の仕方が面白い。派手に盛り上がり過ぎずに、程よい寂寥感を残して消えていくのもまた、このアルバムらしい軽さと寂しさが光っている。

本作のムーンライダーズはあまりにもフラットに「現代のロックバンド」していて、このバンドらしい偏執的な空気感やオブセッションは薄め。だからこそ聴きやすさは彼らの作品群でも頭ひとつ抜けているし、またメロウさとしてはやはりどこか異形さのある鈴木慶一曲の存在は十分に“引っ掛かる”要素になる。最初に聴く一枚として、割と本当にこれが一番いいのかもしれない。というか下手すると、サウンドだけなら彼らの他のどのアルバムよりも若々しい。なんで前作の周年アルバムよりもずっとずっと元気があるんだ。

またいつか会えるかな どこに行くあてもないし

まだ話出来るかな しゃがみこんで ここで

もし僕が倒れたら 青く変わるシグナル

すぐ立ち上がれずとも 明日は始まりそう

赤く点滅する 次の自分が見たい

道と道が交わる あたり覗き込んで

話はついたかな 橋を渡る前に

またいつか会えるかな パラダイス あたりで

『パラダイスあたりの信号で』より

22. 『Ciao!』(2011年12月)

限りなく「解散」に近いニュアンスの活動休止がアナウンスされた上でリリースされたこの“元”ラストアルバムは、しかしながら様々な意味不明さを最後の最後に山ほど放り投げてくる。なぜThe Rolling Stones『Exile on Main St.』のパロディージャケなのか全然分からないし、アルバムの内容としては、前作の爽やかでクリアに抜けていくバンドサウンドが嘘のように、全体的にどこか影を持った音質や曲調で、特に何故か全曲に渡ってボーカルが素直な聴こえ方をしない、そんな中でどことなく存在する“終わり”の雰囲気をメンバーそれぞれの感覚で出力していく、重厚で混沌とした作品集となっている。2011年ということで、311東日本大震災による全国的な大混乱もある中で、その激動さからも影響を受けたと思われる荒々しくどこかロウで破滅的なサウンドやミックスや定位や詩情には、「最後に普通な作品なんて絶対残さないぞ」という思いがあったのか、メンバーみんな何かしら「普通でない」ものを必死に追い求めているような、そんなドロドロした気迫を感じさせる。そういう意味では前作とのギャップはかなり激しい。それにしたって何で全曲ボーカルの処理が妙なんだ…?

全12曲は6人のメンバーそれぞれが2曲ずつを作曲し、歌詞も岡田徹楽曲(2曲とも鈴木慶一が作詞を担当)を除き全て作曲者が自ら書いている。歌は作曲者含め何人かが歌い継いでいくスタイルが多く、鈴木慶一いわく「The Bandっぽい」。冒頭から8分の7拍子のロウでフリーキーな音像で蠢く白井作品『Who's gonna be reborn first?』で、どっちかといえばツルッとしたポップ担当な感じに思えた彼が踏み込むとこういうことになるのか、と、全アルバムでもとりわけ破滅的な1曲目の様子に慄く。1990年代の活動再開時のエネルギッシュながら不吉なタイトルの『Who's gonna die first?』とはタイトルも音も歌詞の感じも好対照を描く。トラッド調な武川曲『無垢なままで』にゴツゴツしたギターが入ったりするところにはまた本作の剥き出し感がある。鈴木慶一による変なロシア民謡めいた『Mt., Kx』は、その怖い昔話めいた歌詞の中に鈴木慶一的な諦観のセンスと、そして311の記憶が立ちのぼる。ポップなトラッド調の岡田曲『ハロー マーニャ小母さん』も全編作曲者本人のボコーダーで歌われ、歌詞は原発事故を連想させる原子力に関わった科学者たちの名前が密かに並ぶ。

かしぶち曲『Pain Rain』、鈴木博文曲『折れた矢』、白井曲『Masque-Rider』の流れは本作のハイライト。大正琴を用いたサウンドに作曲者的なダンディズムが交差する『Pain Rain』はその後の彼の逝去を思うと尚更悲しくなる。『折れた矢』はやはりバンド内Radioheadなサウンドと楽曲構成で、雄大なメジャー調が段々病んだ曲調に変わっていく様はいつもどおりと言えばそうだけど、本作の雰囲気に実に合う終末感が降り注いでくる。ギターの壊れたような感じが絶妙だ。『Masque-Rider』は本作でもとりわけアダルティックでビターなメロウさが出たメロディで、作曲者のこれまでの同路線と比べてもとりわけシリアスでリリカルに響いてくる。そんな緊張した流れを鈴木博文のヘニャヘニャ気味なソウル曲『オカシな救済』がフッと裏切ってくるのは小気味よい。

最後3曲はいよいよお別れの楽曲が並ぶ。鈴木恵一の訳分からないタイトル路線ながら案外ストレートな豪快さと複雑な比喩ながら心境が垣間見える『主なくとも 梅は咲く ならば(もはや何者でもない)』のバンド一体となったユニゾンのコーラスのもっさりした感じは、そんな感じなのにここではどこか誇らしげで、かつやたら寂しく感じられる。威風堂々としたかしぶち曲『ラスト・ファンファーレ』を経て、最後はポップで晴れやかな岡田曲『蒸気でできたプレイグラウンド劇場で』が、フォーキーで日常的なポップさにモロにバンドの終幕を思わせる歌詞で、本作で一番寂しくなるような余韻を残して軽やかに通り過ぎていく。

CDアルバムには収録されなかった本作のリードトラック『Last Serenade』や、CD分が完成した後に最後の力でボツになったデモトラックを繋ぎ合わせたアナログ盤限定の『チャオ! 組曲』については、現在入手が困難な状況。筆者も恥ずかしながら未聴。両方とも完全限定販売の『Ciao! E.P.』に収録されていたけど、再発なりサブスクで再リリースなりしてくれないかな…。

今日どこかで 悲しみに 出会ってしまったかい

魂の裏側にも 雨は降るさ

そんな時には 俺たちが空けた

からっぽの穴 のぞいてみてくれ

『主なくとも 梅は咲く ならば(もはや何者でもない)』より

・・・・・・・・・・・・・・・

終わりに

以上、22枚のアルバムを見ていきました。流石に量が多かったですね。ここまで読んでいただいてありがとうございました。本当は「もっともっとムーンライダーズを聴いていける10曲」くらいの記事にするつもりが、何故かこうなりました。幾つかのアルバムについては、もっとちゃんと個別で書いたほうがいい気もしましたが、ひとまず今回はこんなところです。

未だタイトル未定の3月リリースの新譜が楽しみですし、その際にはぜひ同時に、サブスク未配信の作品が配信されたり、その中に『Ciao! E.P.』が混じってたりとかしないかな、とぼんやり願っています。また、日本国内でもコロナ感染がまた増えてきたところですが、3月日比谷野外音楽堂でのライブが無事開催されればと願っています。

それではまた。

追記:アルバムの方は延期しましたが、ライブの方は無事予定どおり執り行われたので、ライブレポート的な記事を書きました。レア曲だらけ・アレンジセンスに圧倒される素晴らしいライブでした。

2022.6.6追記

遂に2022年4月にリリースされた11年ぶりの新作アルバム『It's the moooonriders』について全曲レビューを書きました。この記事のカウントだと23枚目のオリジナルアルバムということになります。ムーンライダーズの全曲レビューが大変だということが分かりました…が、記念っぽさに全然寄らずに相変わらず血迷って彷徨ってる音楽なのが素晴らしいです。

*1:この辺のカウントは変名アルバムやら何やらでカウントは変動するものですが、はっきりと「ムーンライダーズ」名義のもの+バンドの歴史の始まりと公式で位置付けられている『火の玉ボーイ』を加えた22枚を、ひとまずの数とさせていただきます。

*2:追記:今回のこの記事で「感じ方が全然違う」とリアルタイムでバンドと年月を過ごしてきた方から良くも悪くも指摘を受け(ただ、後追いゆえの視点の違い、というものを好意的に見てくれた方が多くてありがたく思いました)、結構そういうもんか、と思ったりしました。思うにこれは、筆者がこのバンドにRadioheadだとかWilcoだとかスピッツだとかART-SCHOOLだとかそういうのと共通する何かを見出しているから、ということなのかなと思いました。そういったアーティストの作品群の中に『Dire Morons TRIBUNE』は入っていけるだけの世界観があると思うし、そしてこのバンドだからこその複雑な陰影がある、ということを、実はこの記事で一番言いたかったのかもしれません。いつか単独記事を書こうかなあ。

*3:日本語でもなくラップでもなくファンクとしても謎の音が多いこの曲をよくシングルに切ったな…しかし彼らの他のどのシングルよりも売れたらしいので、正しいチョイスだった…。

*4:動物をテーマに楽曲を作る、というルールもあるけど、そのルールを設けた鈴木慶一自身があまり守れてなかったりする。『歩いて、車で、スプートニクで』の動物は「人間だ」って、無茶な論理…だけどアルバムのオチとして結構収まりがいいのに笑ってしまう。

*5:この際に、メンバー間で演奏能力についての相当辛辣な話し合いもあったりしたらしい。

*6:ホームレスを外側から見て面白がったり好き勝手に悲しんで見せたりする糸井重里の歌詞より、ホームレス側、またはその境界線上の人間から見える荒れた世界とそこへの拭えない愛着を歌うこっちの方が遥かに安心して聴ける。

*7:Wilcoの『Yankee Hotel Foxtrot』もまた、制作がほぼ終わった後になって911が起きた、なのに911当時の空気感を強く感じられる、という不思議な作品で、その辺の経緯もどこか本作と被る。

*8:これは鈴木兄弟の父親がやっている。

*9:これらの楽曲は本作リリース直前にミニアルバム『Here we go'round HQD』として纏められて、やはり配信リリースされた。

*10:一人だけ自作曲『Rainbow Zombie Blues』で自分で歌いまくる鈴木博文はちょっと例外。他のメンバーも自作曲でユニゾンしてたりは多々ある。