【Amazon.co.jp限定】前夜 ピチカート・ワン・イン・パースン(SHM-CD)(特典:メガジャケ付)

- アーティスト:PIZZICATO ONE

- 発売日: 2020/06/24

- メディア: CD

小西康陽氏のソロワークとも言えるPIZZICATO ONEがライブアルバム『前夜 ピチカート・ワン・イン・パースン』をリリースしました。これは大変な傑作で、とても感動的な作品になりました。

何がそんなに傑作で感動的なのか?彼が作ってきた数々の名曲をビブラフォン含むメンツでしっとりとリアレンジして演奏されていることもさることながら、何よりも、作詞作曲者である小西康陽氏自身が全て歌い上げていることに尽きます。大量の楽曲を手がけていながら自分自身では決して歌わなかった彼が、ここにきて自身の曲を自分の声で歌ったことが、ここでは非常に素晴らしいのです。彼自身で歌うことになった経緯等は以下のMikikiのインタビューで語られています。

彼が作った多くの楽曲は、まず渋谷系を代表するユニットのひとつ・Pizzicato Fiveにおいて、その多くが野宮真貴氏によって歌われ、またピチカート解散後、または活動中からもですが、女性シンガーやアイドル歌手などによって歌われ、つまり、圧倒的に女性に歌われているわけです。であれば歌詞もやはり、小西さんが書く場合であってもやはり女性目線で書くのがセオリーなところですが、しかしそこで不思議なのが、小西康陽という作家性は時々そのセオリーを無視して非常に自身に寄せた歌詞を書いてしまうことです。そういった楽曲は彼のSSW的な側面が非常に色濃く出てくるのですが、上記のとおりそれらは大概女性に歌われて、小西氏自身で歌われることは滅多にありませんでした。

それが、今回のライブ盤では全て小西氏本人の、少し不器用で、やや年老いたような、しかし低くくぐもった真摯な声で歌われるのが今回のライブ盤で、ここにおいて彼のSSW的な楽曲は真にそのSSW的な魅力を発現できたように感じられて、そこが非常に感動的に感じたところです。

この素晴らしい作品についてはまた別の機会にしっかり触れるとして。しかしながら、彼が歌わなかった元のバージョンも、女性の歌とSSW的要素とが不思議な緊張感をもって並走され、結果的にいびつながら非常に魅力的な楽曲群になっています。前置きが長くなりましたが、今回はそういった楽曲を取り上げることで、彼の作家性について触れていきたい、と思うものです。

タイトルにあるとおり、Pizzicato Five時代の曲から20曲、及びPizzicato Five以外で発表した彼の楽曲から5曲を、年代順で取り上げます。なお、書いててなんかかなり長くなってきたので前半と後半で分けます。前半はPizzicato Fiveの10曲を取り上げます。

なお、今回の選曲については、Pizzicato Fiveがまだサブスク配信があまり進んでいない状況であることもあり、最近恒例にしていた記事最後でのSpotifyプレイリストの添付はありません。動画等あるものも限られますので、もし興味のある方は適宜収集されてください。Pizzicato Fiveであれば、収録されているアルバム等も記載しています*1。筆者も実は全然ピチカートマニアという訳でもなく、実際にものとして持ってる音源はそんなにありません。そもそもとして自分は小西さんの音楽の元となる多くのジャンルについて全然造詣がありません。そんな身分で今回の企画はおこがましいかも知れませんが、ご容赦ください。

Pizzicato Five:20曲(そのうち今回は10曲)

今回の25曲のうち20曲がPizzicato Fiveからというのは非常に偏っているように思えるかもしれませんが、それだけ彼の才能が、とりわけSSW的な才能がPizzicato Fiveという力場の中で強く発されていたということです。とりわけ90年代後半はもはや「女性の歌」を取り繕うことを辞めてしまっているような歌が量産されていきます。今回のPIZZICATO ONEの作品についても、多くがPizzicato Fiveからの選曲となっています。

なお、この「野宮真貴ボーカルvs小西康陽のSSW的楽曲」という不思議な取り合わせについては彼ら自身も意識していた節があり、その証拠として彼らのベスト盤で『Pizzicato Faive I love you』(以下『I love you』と呼称)という、まさに今回取り上げるような私小説的な楽曲ばかりを含んだベスト盤が存在しています。小西康陽という人の作家性を確認するには一番手っ取り早い作品かも知れません。

また、小西さんがPIZZICATO ONE名義で様々な歌手を招いて自身の楽曲のしっとりしたセルフカバーを収録したアルバム『わたくしの20世紀』においても、その収録曲の多くがこういったピチカート時代のSSW的なナンバーに集中しています。なので、こちらの選曲もまた彼の趣向が垣間見えるところです。

1. きみになりたい

(1991年『女性上位時代』)

いきなり、“小西康陽の情念”がドロドロ渦巻くナンバー。ひたすらアダルティックでやや陰鬱気味な、ビターで気だるいボサノヴァのようなトラックの上で、抑揚も少ないサビもろくにないようなメロディに乗せられて歌われるのは、燻るコンプレックスのドロドロした具合が透けて見えるような、性差を超えた「美しいきみへの憧れ」だ。

こんなにきれいなはだか こんなにきれいなすべて

こんなにきれいなひとは きみのほかにいない

ぼくはきみになりたい

その殆どをひらがなで綴られた歌詞はどこか痛々しささえ感じさせる。収録されたアルバム『女性上位時代』は小西さんたちが遂に野宮真貴という理想的なシンガーと巡り合い、その才能をフル動員して、彼女を主演女優としたシアトリカルなストーリーを描き始めた作品だけど、この曲の我欲の強さはそのコンセプトを食い破っている。なので、アルバムでもこの曲の流れる箇所だけは、それまでの演技・演出的な雰囲気が崩れて製作者の生々しさが露出してしまっている。それでも、この曲を製作して収録したかったそのエゴに、彼のこの曲への愛着が現れている。

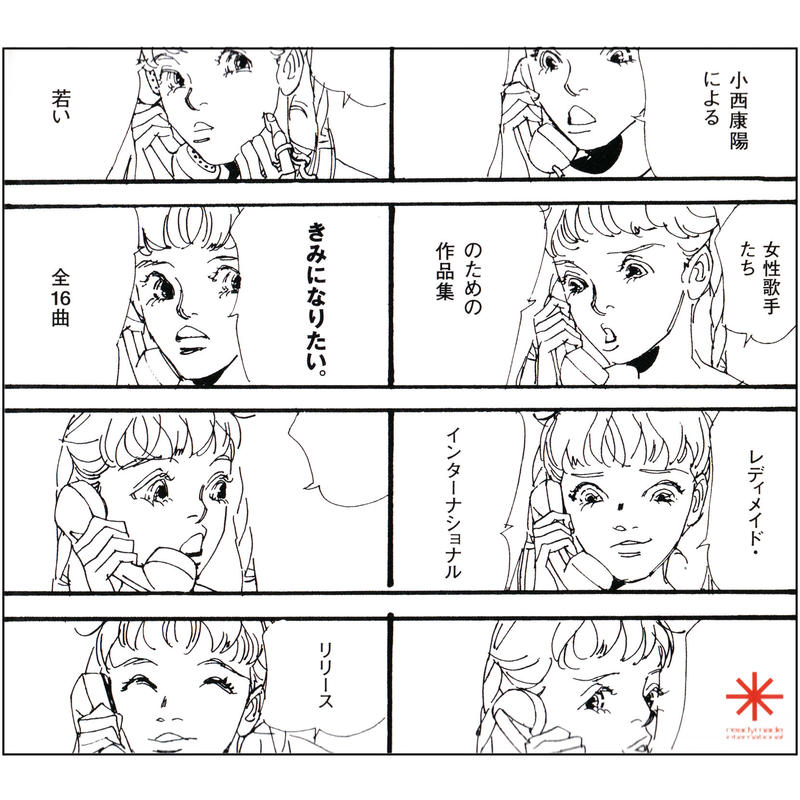

この曲は小西さん監修の、自身で作曲・プロデュースした女性アーティストの楽曲を集めたコンピで(上の画像がそれ)タイトルとして選ばれ、『わたくしの20世紀』でも厳かな四重奏をバックに歌われて、そして今回のPIZZICATO ONEの『前夜』においても演奏されていることを付記する。

2. 大人になりましょう

(1991年『女性上位時代』)

www.youtube.com 同じく『女性上位時代』からの収録曲。こちらはあのアルバム的な軽快さ・音楽マニアの宝箱感が非常によく現れた1曲。Sly & Family Stone『Family Affair』の要素がベースやバックのサウンド、そして要所要所で入る小西さん自身でのSly Stoneのモノマネに到るまで徹底的にポップでファニーに挿入される。この大ネタを用いながらもオシャレでシニカルな楽曲として成立させているのは彼の手腕。そして勢い余ってか、歌詞も女性っぽさを装うのをやや忘れたままに面白おかしく書かれている。特に最初のラインは自虐っぽくて笑える。

いつだって音楽に夢中で ゴキゲンみたいね

一日中頭の中は ソレばっかりね

そう思うと、サビで連呼され、また今後の彼らの他の曲でもしきりに登場する「大人になりましょう」というテーゼの、彼の中における両義性がうっすらと感じられる。この辺りの「大人と子供」の要素の折り合いが、実は今後彼の歌詞の重大な主題のひとつになるし、それは早速次に挙げる曲である程度果たされることになる。

なお、時折現れる「これは気合入ってるな…」という小西曲を見分ける簡単な方法のひとつは、野宮真貴ボーカルの裏で小西さん自身もユニゾンで歌ってる時。やっぱお気に入りの曲は人に歌わせるでは足りず自分でも歌いたくなっちゃうもんなんだろうか。そのユニゾンが大体音楽的にもいい感じになるのが彼のいいところ。

3.マジック・カーペット・ライド

(1993年『BOSSA NOVA 2001』)

www.youtube.com 小西康陽氏が作曲した全ての楽曲の中でも最上級の構成・メロディを持つこの曲は、曲タイトルはSteppenwolfからの引用だけど、楽曲自体は中期〜後期のThe Beatlesの意匠に満ちている。タブラ等のインド的な楽器群とケルティックなバグパイプ的な音とが打ち込みのリズムの上で交錯するのはなんとも90年代的。シンプルでややぼんやりしたコード進行にはかなり素直なメロディが付けられ、特に、しっとりと高まったBメロから夜空を泳ぐようなサウンドの中ささやかにタイトルコールが響くところが独特の構成になっていて、他では得がたい美しさと儚さがある。

そしてこの曲でも終始、野宮さんと小西さんのユニゾンで歌が進んでいく。歌われる「きみとぼく」が二人に擬似的に掛けられ*2、この歌はガールズポップ的なものでない何かになってしまっている。そもそも歌詞が、そうなっているもの。

そしていつか ぼくたちにも

子供が生まれるだろう

でも いつまでも ふたり 遊んで暮らせるなら

同じベッドで 抱きあって 死ねるならね

「だろう」なんて、最早女性的な言葉を装うことを放棄してて、"女優”野宮真貴の活用を放棄してて、それでもこういう何らかの身も蓋もない、小西さん自身の真摯な気持ちを放出せずにはいられなかった、架空の恋物語を描くだけではどうしても耐えられない、表現者としての業のようなものが、ここではとてもファンタジックでピースフルに表出されている。

同時に、子供ができるほどの大人な「きみとぼく」が、いつまでも二人で遊んで暮らしたいなんていう子供っぽいことを言ったり、そしてそれが次の行で抱き合って死ぬなんていう究極のロマンチックさに繋がったりで、ここでの「大人」と「子供」は可笑しさと興ざめとが並立した形で混じり合っている。シンプルな言葉で書かれているのに何か名状しがたい複雑さがある、この辺りの小西さんの歌詞の具合がまた、ピチカートの妙な複雑さであり魅力であり、そして実は彼がとても正直に何かを言おうとしていたことを感じさせる。

それにしても、この大団円の感じがする曲がアルバムの3曲目で出てくるのは何か間違ってるような、勿体無いような気もする。『わたくしの20世紀』のラストに置かれているのは実にしっくりくる。あと、前にもどこかで言った覚えがあるけど、この曲のアレンジはやはり解散直前のテレビ出演時の、上の動画にある王道バンドサウンドが最高に素晴らしい。最早ノリノリで歌いコーラスをつける小西さんの姿。ここから1枚全曲ボーカル取るまでにまた長い時間がかかるんだなあと思う。

4. 陽の当たる大通り

(1994年 シングル)

www.youtube.com 曲自体は非常に晴れやかなコード進行とメロディを持った、かつミドルテンポのナンバーで、彼らのシングルでこういうタイプの曲は実は珍しいし、そもそもよく考えるとこれに似てる曲って他にピチカートに存在しない気がする。大体テンポが早いか、遅い場合はもっとジャジーだったりシリアスだったり。この曲の晴れやかさは、プラスチックなはずの野宮真貴さんのボーカルが実に情感こもった感じに聞こえるほど。

だけど、そんな明るい曲の割に歌詞は何気に非常に切実な願いを歌っている。だって前提が「死ぬ前にたった一度だけでいい」だもの。子どもが「一生のお願い」と言ったりするのとは、さすがに次元の違う話だと思う。願う内容が、切実だもの。

死ぬ前にたった一度だけでいい 思いきり笑ってみたい

陽の当たる大通りを 口笛吹いて 肩をならべて

つまり、この歌においてこの人は「思いっきり笑ったこと」が無い訳で、多分これからもそういう風には笑えないわけで。この前提に立つと、この曲で歌われる「ありふれた幸せそうな光景」がこの人からはどれだけ眩しく見えるんだろう、ということになる。それを「陽の当たる大通り」という言葉と晴れやかなメロディに託したことが、この曲のキモだと思う。なので、その叶わなさを踏まえた上で聴く、実に晴れやかで印象的な曲終盤の「バイバイ」の連呼が強く胸に響くことになる。

この曲はそんな事情があるため、何らかのマイノリティ、例えばゲイの歌なんだと解釈されることがある。小西さん本人がどこまでそういった具体的な対象を前提に歌詞を書いたかは分からないけど、でもそういった解釈ができるそのおおらかな感じと、その叶わなさを慈しみながらも強く歩いて行こうといくらか思えそうな曲調の力がこの曲に備わっていることは、少なくともそう言えると思う。

なお、終わり方がロングでビターなアルバムバージョンよりも、明るい調子のうちにフェードアウトしてしまうシングルカットバージョンの方が、この曲の切実な明るさが的確に切り取られてて好き。

5. めざめ

(1995年『Romantique '96』)

小西さんの歌詞は、歌詞の登場人物の感情の取り扱い方に強く特徴があるんだと思う。彼は女性目線の歌詞をよく書くけれども、結局のところ、恋愛というものについてはドライな扱い方をしてるように思う。彼の歌詞には嫉妬とか、猜疑心とか、そういうのは滅多に出てこない気がする。彼の歌に出てくる恋人は、幸せの中にいるか、別れた後の地点にいるか、そのどちらかしかないような気がしてる。彼には決してたとえばチャットモンチーの『恋愛スピリット』のようなドロドロなのは書けないと思う。彼がそういうの書く必要もないけども。

彼が描く恋愛が「最中」か「終焉」に偏りがちなのは、彼が恋愛を「映画の素材」くらいに扱っているからなのかなと思う。そして彼の「映画」の中では登場人物の恋愛と、諸々の風景や様子の描写とが等価値で並置される。風景や様子の描写の方が登場人物の感情の動きや発する言葉より物を言う場合は往往にしてあると思うけど、彼も「物語を描く限りは」そんな傾向にあるように思う。

そんな彼の歌で人物の感情が強く感じられることがある場合、大抵それは登場人物の感情というよりも、小西さん自身の感情なんじゃないかと思う。野宮真貴さんという極限まで感情を殺して歌えてしまう人物をもってしても抑えられない感情が曲から湧いてくるとすれば、それはほぼ間違いなく曲にこもってしまった小西さんの感情なんだと思う。今回のリストはそういう曲を集めたものになっているし、偏っている。

この『めざめ』という割と短い楽曲もまた、恋愛を「映画の素材」として扱うときとは異なる感情の発露を感じる。それは別に激しい感情ではなく、静かなまどろみのような優雅さをたたえた楽曲の膜を破ることのない、せいぜい膜に水滴が付く程度の感情でしかないけれど、しかしそれはどこか妙に作り手の実感を聞き手に感じさせる。

ゆっくりと両腕で自分を抱きしめる

今朝生まれてきたような

幸福な朝のひとときを

生まれたばかりの世界を

幸福な朝の想いを こうして歌にした

朝起きて、横で眠る恋人を見て、何か幸せな思いを感じて、部屋を出て行く。これだけの歌詞なのだけど、朝のナチュラルなファンタジックさを得て、静かに、しかし何か大きな情感に包まれたこの歌詞の人物の、その肌を通じて感じた感覚にこそカメラを当てたこの曲は、彼の感情表現技法のとりわけ繊細な実践のひとつとなった。

何よりも、この曲はピチカート存命時から小西ボーカルのデモバージョンが存在したことが非常に印象的。野宮さんほど綺麗でも達者でもないむしろぎこちなさすらある小西バージョンの歌の方が、はっきり言って遥かにしみじみするとずっと思ってる。『I love you』の冒頭にそのバージョンが収録されたのがすごく印象に残ってて、そして今回の『前夜』においてもやはり冒頭で、作詞作曲者本人の声で歌われる、というのが、もう非常に、感慨深い感じがした。

6. 悲しい歌

(1995年『Romantique '96』)

www.youtube.com Pizzicato Fiveが小西・野宮の2名による最終形態に入ってからは、彼らの音楽性はマンネリズムとサウンドの先鋭化とのせめぎ合いがしばらくの間続いて行くように認識していて、その2作目であるアルバム『Romantique '96』も、概ねサウンドやデザイン重視のアルバムだと思ってる。

しかし、実質冒頭の『めざめ』と、そして実質最終曲のこの曲だけは*3、サウンドやデザインではなく、楽曲自体のメロディと、そして曲から発せられる情感とで直球勝負している感じがする。とりわけこちらはシングルにもなったわけで、それも納得な歌モノとしての申し分ない強度と、それをややハッピーなベクトルに盛り立てる優れたアレンジとが備わっている。備わって、ポップソングとしてしっかり成立しているにも関わらず、歌われることはとてもボロボロであることがなんとも痛切で、確かにこの曲のタイトルは『悲しい歌』で間違いないなと思わされる。

この曲は男女の別れの歌だ。男女の別れの歌なんてこの国には東京ドーム何千個分もあるのではと思う。でもこの曲はその中でも格別なもののひとつだと思ってる。この曲の歌詞の主語は「わたし」ではなく、終始「ぼく」なのだ。野宮真貴という女性ボーカルが歌うにも関わらず、どう考えてもこの歌の主人公は男性にしか思えない。男性、つまり小西さん本人の悲しみだと、認識してしまう。この時期、彼は離婚を経験している。この離婚が彼の詩作に与えた影響は確実に存在するし、しばらくはむしろそこが彼の歌の「本当の主題」となってしまっているのではないかと思う。

ごめんね ぼくはきみのこと あんなに愛してたのに

ごめんね ぼくだけをきみは こんなに信じてたのに

ごめんね ぼくはきみのこと あんなに愛してたのに

ごめんね だけどいつの日か みんな忘れるはず

AメロとBメロを何度か繰り返した後、楽曲の終盤に1度だけサビが登場する、という変則的な曲構成にした上で、そのサビにこのような実にシンプルで、そして苦しい感情を乗せてくるという構造はとても思い切っている。懺悔の上の結論が「いつの日かみんな忘れる」というのは救いのない話だけど、しかし、物語ではない、現実の人生には救いは「用意」されているものではない。ただせめて、この歌詞を野宮さんが力強くしなやかに歌うことでポップソングとして成立させたことで、小西さんがいくらかでも救われていれば、と思ったりはする。

『I love you』にはこの曲を弦楽四重奏で演奏し歌われたバージョンが収録されている。こちらを聴くと、この曲が本当はとても厳かで悲しい曲だったことが分かる。でも正式にシングルとして出したバージョンは、あのように力強くポップなトランペットが添えられて、何か誇らしい感じすらする。

7. 子供たちの子供たちの子供たちへ

(1996年『フリーダムの

離婚によって、その離婚した前妻との子供と離れ離れになってしまったという。その辛い展望および事実がまた、小西さんの詩作に影響を及ぼし、幾つかの楽曲にそれが現れてしまう。これはそのうちの1曲。全編をバンドサウンドで通したミニアルバム『フリーダムのピチカート・ファイヴ』において、最もジャジーでビターな雰囲気を放つ名曲。というかこの曲を世に出したいがために作った作品じゃないかこれは…?

ゆったりと穏やかなリズムの上でアコギが鳴り、エレピが鳴り、ワウギターが感覚をぼかすように鳴り、終盤ではチェロが静かに響き、そして野宮ボーカルはとても落ち着いた低音で淡々と歌い上げる。ラウンジミュージックとしてはどこか不安げすぎる、この辺のサウンドとソングライティングのメロウさに捧げきったようなところが、ラウンジとかそういうジャンルに疎い自分のような人間にも、非常に何か沁みるものを感じさせる。

この曲の、夜中に一人、どこか寂しい気持ちの底で、ぼんやりしたまま祈るような、そんな感覚がとても好きだ。子供たちの子供たちの子供たちなんて、そんな対象のことを明確にイメージできるわけがない。でも、自身の過去からの経緯とかもぼんやりしていく中でふと、意味もなく祈りたくなるときはある。祈りたくなったんだろうな。

真夜中に何か ぼくに話しかけた

名前も忘れた 古い友だち

子供たちの子供たちの子供たちへ

大人になれば世界は少し素敵に見えるかな

子供たちの子供たちの子供たちへ

明日になれば大抵のこと忘れてしまうかな

ここでも「忘れてしまうこと」が、ある種の諦観に満ちた「救い」として登場してくることがなんとも苦い。『悲しい歌』よりも直接的じゃない悲しみがここではぼんやりと滲んでいて、そして次の『メッセージ・ソング』ほど寓話的に出来なかった感情が浮遊している。ぼくはこの近接する時期に立て続けにリリースされた『悲しい歌』『子供たちの子供たちの子供たちへ』『メッセージソング』を“小西さんの離婚三部作”として理解している。失礼な話だけど、ここでの彼のソングライティングは、どうしようもないほどにSSW的だと思う。本当に他人の人生に申し訳ないけれども、そのSSW的な要素を彼の作品の中でもとりわけ魅力的に感じてしまう。『I love you』には当然収録されるし、そして『前夜』にて次の『メッセージ・ソング』とともに選曲され、小西さん本人の声で歌われたことは、本当に本当に感動的なことだと思う。

8. メッセージ・ソング

(1996年 シングル)

www.youtube.com 『フリーダムのピチカート・ファイヴ』の後にシングルとしてリリースされ、当時のスタジオアルバムに結局収録されなかったこの曲。ひょっとしたらピチカートだとこの曲が一番好きかもしれない。

『フリーダム〜』の余熱を感じさせるバンドサウンドの直球勝負なノリが最高に格好いい。疾走感に満ちたギターカッティングのイントロが鮮烈で、ソリッドにタイトに縦ノリ気味で疾走していくリズムとともに突き抜けていくようであり、その割にはメインの伴奏となるのはアコギの柔らかい響きだったりする。Burt Bacharachライクなメロディの楽曲を疾走させ、そして疾走感の割に相当キーの低い、野宮さんの歌でもとりわけ抑制の聴きまくったボーカルが、淡々と物語を紡いでいくのが、とてもたまらない。最後Aメロで歌が終わってから、そこから長いアウトロのインプロに入っていくのも寂寥感と爽快さが交錯していくし、間奏およびアウトロでひたすらに暴れまわるウーリッツァーのエレピソロも暑苦しくならないギリギリで、落ち着き払った歌の代わりに壮絶に叫び倒してるかのよう。

そして、この曲はもう歌詞が、本当に素晴らしい。出だしから完璧だと思う。

冬のある日 言葉のない手紙がぼくに届く

遠い花火 白い天使 ぼくは旅をしている

風の中の 海の匂い 生まれた街のような

忘れないで ぼくはきみを ほんとうに愛してる

一見してよく分からなくなる二つの立場の「ぼく」の混在、「手紙」というガジェットが生み出すタイムレスな「伝達」への情念、寓話的でファンタジックで、なのに乾いた感じのする情景描写、ノスタルジーをぼんやりと五感で感じ取る具合、そして、上二つの曲で「忘れること」を“救い”としていたことに対しての、「忘れないで ぼくはきみを ほんとうに愛してる」という言葉。

この曲に至って、小西氏は自分の子供との離別という経験を完全に寓話として、NHK「みんなのうた」で放映される形での寓話的な歌として消化して表現し、しかしながらもあまりにも直接的に、自分と血の繋がった、離婚により離れてしまった、自身の子供に語りかけている。とても低いキーで落ち着いて歌われるこの歌の、実にささやかで、冬っぽく感じられるサビのメロディがとても好きだ。

もしもある日 冬のある日 この歌を聴いたら

想い出して これは ぼくからのメッセージ

いつか 大人になる日に

きみも たぶんどこかへ 旅に出るはず

こんな美しい、願いと祈りしか込められていないかのような純度の高い言葉は、きっと事実として離れてしまったからこそ生まれてきた部分があるだろう。そう思うといたたまれなくなってもくるけれども、でもそれよりもきっと、この、息も絶え絶えの末に生み出されたであろう美しい冬の光の露のようなことばと、メロディと、そしてサウンドを、ずっとずっと抱きしめていたい。

そして、そんなことばとメロディを、遂に小西さん本人が自分の声で表現した今回の『前夜』のできごとが、本当に、本当に嬉しい。

9. 世界は1分間に45回転で廻っている

(1997年『HAPPY END OF THE WORLD』)

「1分間に45回転」とは何か?これはレコードプレーヤーにおけ

そしてこの曲、歌詞を読んでも、恋も悲しみも出てこなくて、大し

ある日めざめると 素敵な朝が待ってた

世界がきょうは やさしく廻りはじめる

もうぼくには悲しいことなど何にもない

悲しみに満ちた離婚3部作からの反動、という穿った見方もできるけど*4、でもつまるところ、「特に言うことありません!音楽最高!」というの

なので聴き手は少なくともこの曲ではさしてシリアスにならず、レ

10. 私の人生、人生の夏

(1997年『HAPPY END OF THE WORLD』)

www.youtube.comこの動画はカヒミ・カリィのバージョン。というかこれが原曲。

言葉やメロディによる情感よりも純粋に音による享楽やダイナミズ

いつの間にか夏は過ぎる 新しいシャツに着替えて

私は私の人生を生きるの ひとりで生きるの

神様が私をお試しになる

いまはたぶんそんな時でしょう

大好きなレコードは もうしばらく聴かない

次の夏が来るまで

別離による失意を「神様が私をお試しになる」という受難的解釈をするところが、失恋の歌としては大げさ*5なように思えたりすることもあるけれど、でも、この歌の寂しげな力強さ・凛々しさには何か相応しいような感じがする。

歌としては、感傷的なオールディーズポップス然としたⅠ→ Ⅲのコード進行によるメロディがとても印象的で、カヒミバージョンから「寂しいリゾート」みたいな雰囲気は充満していた。そしてセルフカバーのピチカート版はより輪郭のはっきりしたサウンドと声になり、この時期のピチカートイディオム*6で可能な最大限の組み合わせが、ドラムサンプリングのフィルインから終盤のオルガンソロに至るまで敷き詰められている。

そして何よりこの曲でびっくりするのは、その終盤のオルガンソロを破って、曲のそれまでの雰囲気も破壊して登場する、ドラムサンプリングの連打の彼方で意味不明に叫ぶ小西さんの姿。明らかに、この曲をポップソングとして成立させるには全く不要なセクションであり、かつアルバム『Overdoes』の頃とかにありがちな洒落た停滞感を継続する手法とも異なる。ここには作家としての、名状し難い激情が、意味不明な形で展開されている。あとで恥ずかしくなったのかベスト盤『I love you』では削除されたこのセクションこそが、この曲を強烈に「人間・小西康陽」なものにしていたような気がする。本当に意図がいまだに分からなくて、それゆえに聴く度に、飽きもせずに驚いてばっかりいる。

この曲も小西さんの個人的なお気に入りなのか、『I love you』でも『わたくしの20世紀』でも取り上げられた。『わたくしの〜』の穏やかな小泉今日子さんの歌とアコギの伴奏のバージョンも趣深い。

・・・・・・・・・・・・・・・

前半でした。

後半もなるべく早く投稿できるよう頑張ります。